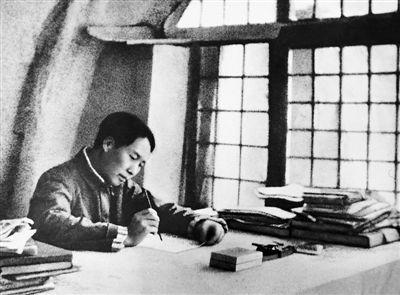

毛主席真是高明,不服不行!谁能想到,今天这片波澜不惊的渤海,几十年前却几乎要成“公海”?如果不是毛主席当年拍板定下那句话,今天外国军舰恐怕早就在中国家门口晃来晃去了。 渤海被辽东半岛和山东半岛环抱,像个巨型“葫芦”,而葫芦口的渤海海峡最窄处仅10.5海里(约19.4公里)。 当时国际社会通行“3海里领海”规则,这是西方列强定的——他们军舰吨位大、航程远,3海里能让其自由闯入他国近海。 按这个规则,渤海海峡中间会留出4.5海里的“公海通道”,外国军舰从这里直驱天津港,仅需2小时。 更要命的是,渤海周边集中了当时中国60%的重工业基地,鞍山钢铁、大连造船、秦皇岛港全在岸边,美军第七舰队若闯进来,架起炮就能威慑京津。 1894年甲午战争,日军舰队就是从渤海海峡闯入,直扑威海卫,北洋水师全军覆没;1900年八国联军从天津登陆,军舰在渤海横冲直撞,逼着清廷签下《辛丑条约》。 到1958年,美国第七舰队刚在台湾海峡耀武扬威,若渤海再门户洞开,中国北方将彻底暴露在军事威胁之下。 1958年8月,炮击金门战役打响,台海局势剑拔弩张,美国第七舰队12艘军舰开进台湾海峡。就在这千钧一发之际,中央召开紧急会议,讨论中国领海宽度。 当时外交部和军方分歧不小:有人主张跟国际接轨用3海里,怕遭西方制裁;军方将领则坚决反对,直言“3海里护不住家门”。 毛主席没急着下结论,而是让工作人员找来国际法资料和渤海地形图。 他指着地图问众人:“西方定3海里,是为了他们的军舰能到别人家门口,我们定领海,是为了什么?”见没人接话,他接着说:“是为了保家卫国!渤海是我们的内海,就得把口子扎紧。” 最终毛主席拍板:“就定12海里!”这个决策有坚实依据——早在1703年,荷兰、瑞典等国就有12海里领海的实践,并非中国独创;更关键的是,12海里刚好能让渤海海峡两岸的领海重叠,整个渤海彻底变成内海。 9月4日,中国正式发布《中华人民共和国政府关于领海的声明》,明确“中华人民共和国领海宽度为12海里”。 当时不少人捏把汗,怕美国不承认。可事实证明担心多余:声明发布后,美国国务院虽口头宣称“不承认”,但第七舰队军舰却悄悄退出了台湾海峡以北海域。 1958年9月8日,解放军炮击金门时,美国护航舰队见解放军炮弹落在运输船附近,立马掉头跑出12海里外,再也不敢越线——行动比嘴硬更诚实。 毛主席定12海里领海,绝不是简单划条线,而是牵一发而动全身的战略布局。 军事上,渤海成内海后,解放军在辽东半岛、山东半岛部署的岸防炮和后来的导弹系统,形成“交叉火力网”,彻底封死了外国军舰闯入的通道。 1964年中国第一颗原子弹爆炸后,渤海又成了核潜艇隐蔽训练的绝佳海域,为海基核力量打下基础。 经济上的影响更深远,2025年渤海油田原油产量突破3000万吨,占全国海上原油产量的40%;天津港、大连港年吞吐量合计超15亿吨,是北方对外贸易的核心枢纽。 这些成就的前提,正是渤海作为内海的安全环境——若还是公海,油气开采得跟外国分享,港口安全也无法保障。 更牛的是对国际法的影响,中国12海里领海的主张,得到了第三世界国家的广泛支持。1982年联合国通过《海洋法公约》,正式将12海里领海定为国际标准,全球150多个国家签字认可。 这背后,正是毛主席当年打破西方垄断、坚持国家利益的前瞻性,让中国从国际法的“追随者”变成“规则制定的参与者”。 看看其他国家的教训,更能体会毛主席决策的高明。近代史上,墨西哥曾跟风采用3海里领海,结果美国军舰频繁闯入其近海,1914年甚至出兵占领韦拉克鲁斯港;伊朗在巴列维王朝时期,也用3海里领海,英国军舰随意进出波斯湾,直到1979年后才改为12海里。 即使到现在,还有国家因领海问题吃亏,2024年,某东南亚国家因领海宽度仅3海里,其近海油气田被西方公司强行开采,打官司到国际法庭也输了——因为早年签的协议是按3海里领海定的。 反观中国,渤海里的资源全由中国自主开发,这就是当年定12海里领海的“长远红利”。 再看台湾海峡,12海里领海同样发挥作用,2025年美军“里根”号航母穿越台湾海峡时,全程在12海里外航行,不敢越雷池一步。 这跟1958年第七舰队的嚣张形成鲜明对比,背后正是中国对领海主权的坚定维护,而这个维护的起点,就是毛主席当年拍板的12海里。 2025年的渤海,商船穿梭、军演有序,一派安宁景象。很少有人会想到,这片平静的海域背后,藏着毛主席70多年前的远见卓识。 那句“就定12海里”,不仅守住了渤海的“家门”,更给中国的海洋权益立起了“定盘星”。事实证明,真正的大国智慧,从来都是立足自身、放眼长远,不被西方规则绑架,只以国家安危为根本。