1948年4月,粟裕到西柏坡开会,会上粟裕建议在豫东打几个大仗,毛主席听后,问道:“你说的打的大仗,有多大?”,粟裕答:“歼敌十万,二十万,甚至更多。” 1948年初,解放战争正打得火热,国民党那边还握着不少地盘和部队,国民党军队在中原地区集结了几个主力师,试图稳住阵脚。中央军委当时给粟裕下了指示,让他带华东野战军的第一、第四、第六纵队南渡长江,去闽浙赣一带开辟战场,目的是牵制国民党主力,分散他们的兵力。这想法源于前一年刘邓大军跃进大别山的经验,那次行动确实搅动了国民党后方,让他们不得不分兵回防。粟裕接到电报后,没急着执行,而是仔细琢磨起来。他觉得这个计划有风险,中原战场形势复杂,如果主力一走,留下的空档容易被国民党钻空子。更何况,南下路途遥远,部队要穿越好几个省,补给跟不上,伤亡肯定不小。回想抗日时期北上抗日先遣队的经历,那时候行军两千五百公里就损失过半,现在距离更长,情况虽有改善,但问题不少。粟裕分析国民党在中原的部署,发现桂系第七军和整编第四十八师这些部队不会轻易南调,南下行动可能达不到预期效果。倒不如留在中原,利用熟悉的地形,先打几场硬仗,消灭国民党有生力量,为以后渡江创造条件。这样一想,他决定给中央写报告,提出暂缓南下,转而在黄淮地区集中兵力打歼灭战。第一封报告写好放抽屉里搁了三天,又写了第二封、第三封,才发出去。没想到,中央很快回电,邀请他和陈毅北上西柏坡,当面汇报。粟裕和毛主席是老战友,江西苏区时期一起打过游击,但十四年没见了,这次机会让他觉得事关重大。4月25日黄昏,他们从濮阳出发,赶到西柏坡已是月底。 到了西柏坡,会议在城南庄那边开。粟裕带了准备好的材料,直奔主题,指出当前南下时机不成熟,国民党在中原力量还强,如果华东野战军主力离开,后方容易出问题。建议改为在豫东地区打几场大规模战斗,目标是歼灭国民党部队十万、二十万,甚至三十万。会议上,毛主席对这个规模表示关注,粟裕解释说,通过在鲁西南设口袋阵,能实现大包围。汇报过程中,粟裕详细对比了南下计划的弊端和中原作战的优势,比如利用淮河地带的地形,便于运动战,还能协同中野部队夹击国民党。朱德、周恩来、刘少奇等领导都在场,听取意见后,毛主席觉得有道理,决定书记处再研究。几天后,会议继续,大家围绕粟裕的建议深入讨论,最终敲定取消南下跃进,调整部署,将华东野战军主力留在江北,重点在淮河地区开展歼灭作战。这次决策后来被称为“城南庄决策”,直接影响了整个中原战场的走向。 决策一变,战场节奏就加快了。5月初,中央军委电令陈毅去中原局工作,粟裕暂代华东野战军司令员和政委。部队迅速调整,华野集中兵力准备豫东行动。国民党那边,蒋介石正加强中原防御,邱清泉兵团、区寿年兵团等部驻扎开封周边,试图反扑。粟裕审时度势,制定方案:先打开封,吸引国民党援军,然后在睢杞地区围歼。6月17日,开封战役打响,华野部队分多路进攻,国民党守军整编第六十六师抵抗激烈,但华野利用夜战和近战优势,逐步压缩阵地。22日,开封解放,这一下国民党急了,邱清泉从西、区寿年从东赶来增援。粟裕抓住机会,让部队佯装后撤,诱敌深入睢杞地区。国民党部队中计,区寿年兵团陷入包围,华野各纵队发起总攻,战斗持续几天,国民党空军投弹支援,但地面部队被分割击破。7月6日,战役结束,华野歼灭国民党九万多人,俘虏区寿年,缴获大量装备。这仗打得干净利落,国民党中原力量大伤,解放区连成一片。豫东战役是解放军在外线战场上第一个大规模歼灭战,也证明了粟裕建议的正确性。国民党方面,蒋介石震怒,调整将领,但已无力回天。 战役胜利后,毛主席高度评价粟裕,说他能指挥四五十万军队。这话不是随便说说,豫东一仗让国民党锐气大挫,为济南战役和淮海战役铺路。粟裕本人推辞司令员职务,多次让贤,这事传为“二让司令”。他的作战风格总把局部和全局结合起来,参谋秦叔谨回忆,粟裕规划时从不孤立看一仗,总权衡敌我态势。话说回来,解放战争转折就在1948年,中原战场的几场硬仗决定了胜局。国民党部队虽有美式装备,但内部矛盾多,士兵士气低,常常一触即溃。豫东战役后,解放军士气高涨,国民党则开始被动防御。粟裕的建议不光改了渡江计划,还加速了全国解放进程。想想看,如果当时一意孤行南下,中原可能拖成僵局,战争时间拉长,损失更大。历史就是这样,一次关键决策能改变大局。

罗耀强

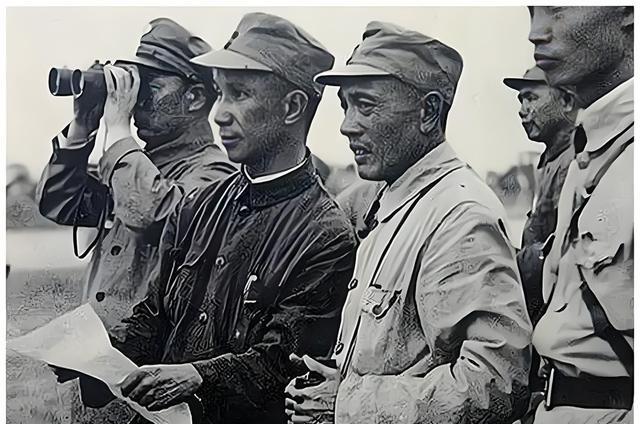

战神粟元帅[点赞][点赞][点赞]

沈伟平

第一大将,纵横天下,战无不胜。[点赞][点赞][点赞]

用户22xxx21

心思缜密目光远大,致敬一代战神粟裕将军[点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞]

林説説

除了毛主席外,全军最厉害的方面军统帅。

超人多多88

战略战术家[点赞][点赞][点赞]

qqyingyu

卧龙凤雏不可兼得,但是毛主席运气好,竟然同时得到林粟两个天才将领,想不赢都难。可谓运来天地皆同力。

日正

敬礼湖南老乡!!!!!

谨言慎行

伟大的战略转折。

用户10xxx42

粟大将,永远的战神!

blue marlin

战神精气神俱佳

用户97xxx48

无论是军事本领还是为人处世方面,粟裕都是天花板级别

秋之风

林粟彭[点赞]