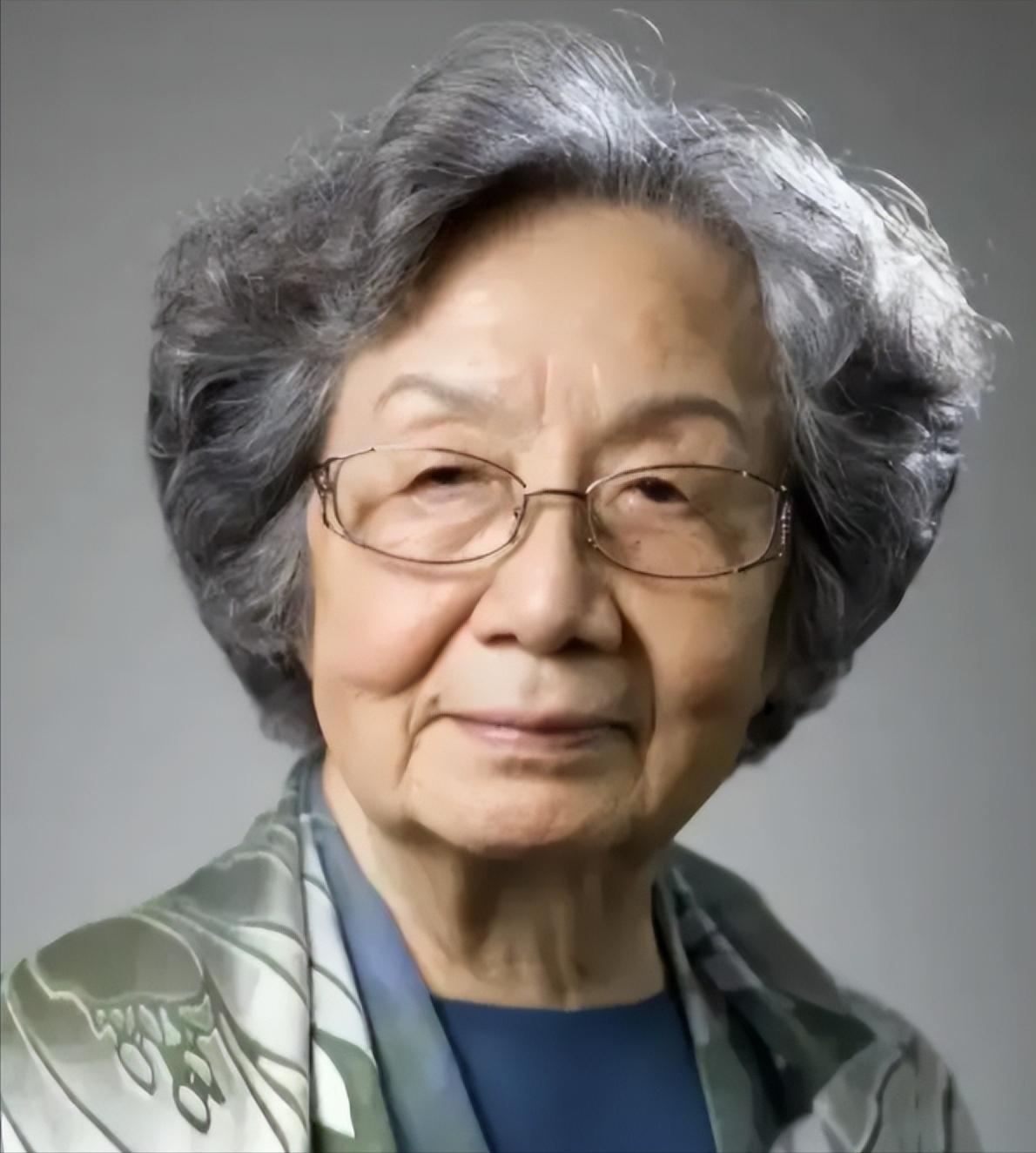

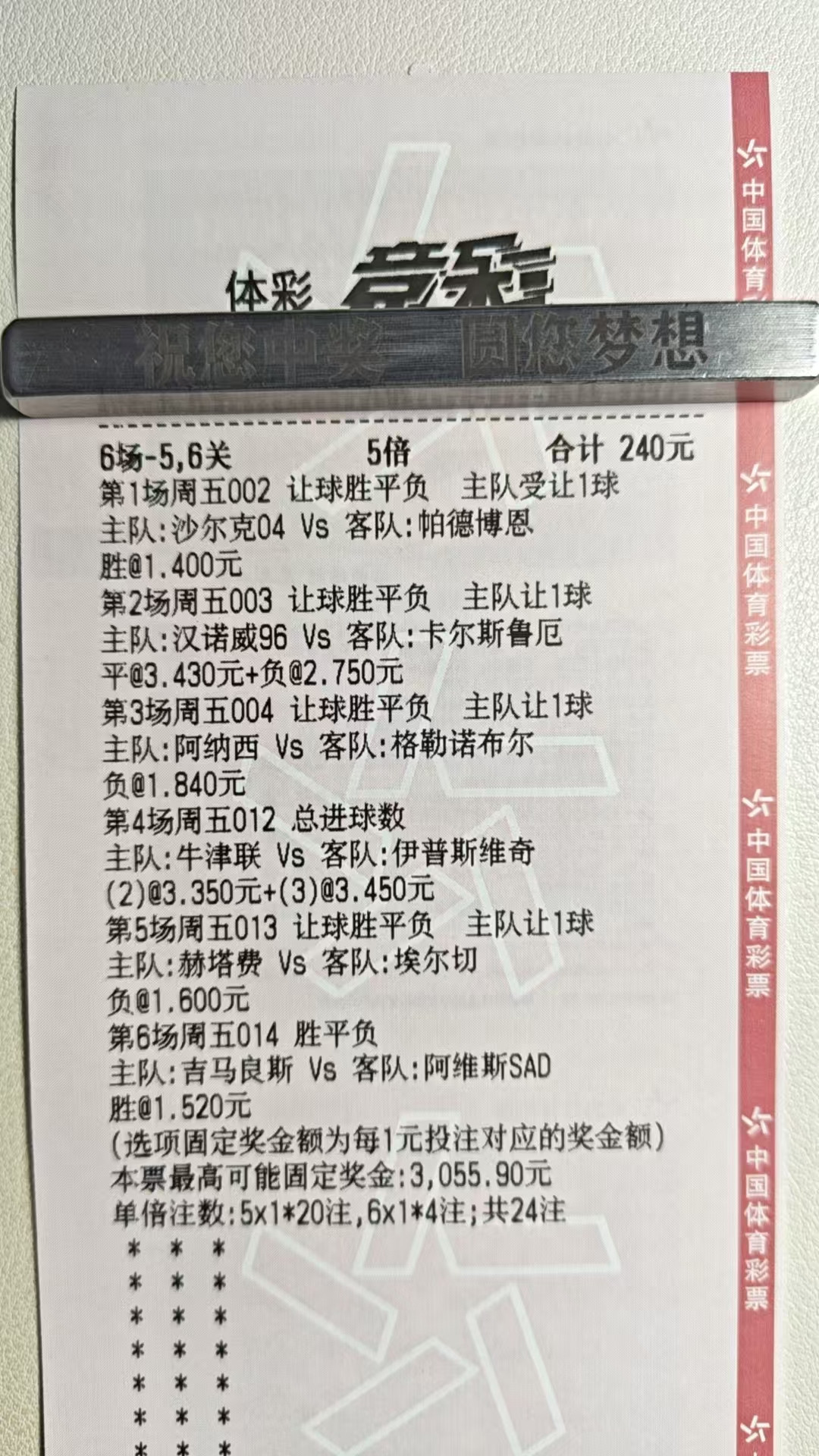

2024年,叶嘉莹去世享年100岁,95岁的时候把积蓄3568万元,捐给了南开大学,没想到这么受人尊重的女先生,一辈子没有享受过爱情。 这3568万元的来历,藏着她对生活的极致节俭和对诗词的极致慷慨。 作为加拿大皇家学会院士、南开大学讲席教授,她的稿费、讲学酬劳本可安享晚年。 但学生们都知道,先生常年穿洗得发白的蓝布衫,饭盒里永远是简单的素菜,连书房台灯都是用了20年的老款。 这笔钱里,有她逐字注解《迦陵诗词稿》的稿费,有海外讲学攒下的美金,更有变卖父母留下的字画所得。 她的婚姻,是那个年代多数女性的缩影,与爱情无关,1948年,经家人介绍,她与军官赵东荪结婚,随后随丈夫赴台。 这段包办婚姻从一开始就缺乏温情,丈夫因政治问题入狱三年,她独自带着幼女打零工度日,最艰难时靠卖首饰换粮。 丈夫出狱后性情大变,常因琐事争吵,直到1976年丈夫去世,她才真正获得精神上的安宁。南开大学讣告提及她“人生修行与诗学探索交融”,这份修行的起点,正是婚姻的苦涩。 诗词成了她最坚实的“精神伴侣”。1941年,17岁的她在北平沦陷时写下“尽夜狂风撼大城,悲笳哀角不堪听”,借杜甫诗句抒发家国之痛,这份才情被恩师顾随赞为“千古第一女词人”。 在台湾的艰难岁月里,她在中学教诗词,课堂上讲解“梧桐更兼细雨”时,台下学生总能看到她眼中的泪光——那是将个人苦楚融入诗词的共情。这种“兴发感动”的诗学理念,后来成了她学术研究的核心。 1979年她首次回大陆讲学,站在南开大学的讲台上,面对满堂学子讲解李清照“寻寻觅觅,冷冷清清”,她没有讲个人婚姻,却剖析出词人“国破家亡后的精神漂泊”。 课后有学生问她“如何度过人生低谷”,她举了王国维的例子:“静安先生投湖前写‘人生过处唯存悔’,但我觉得诗词能让人在悔中寻得力量,这比爱情更长久。” 1990年,女儿和女婿因车祸猝然离世,这是她人生最沉重的打击,她把自己关在房间里一遍遍读陶渊明“纵浪大化中,不喜亦不惧”,最终在诗词里寻得活下去的力量。 走出悲痛后,她立刻把女儿的抚恤金和自己的稿费凑在一起,在南开大学设立“叶氏驼庵奖学金”,30多年来资助过300多名贫寒学子。 1993年她又创办中华诗教与古典文化研究所,2018年摔断腿后仍坐着轮椅讲课,82岁的学生张静回忆:“先生讲‘春蚕到死丝方尽’时,说自己要做‘吐丝到最后一刻的蚕’,现在想来,那笔捐款里不仅有积蓄,更有她对生命与诗词的全部感悟。” 这份传承还延伸到对恩师的反哺,她花40年时间整理恩师顾随的讲学笔记,1982年从海外带回八册手稿,手把手指导顾随的女儿顾之京摘录整理出《驼庵诗话》,此后又陆续搜集散落手稿,直到2019年近百万字的《传学:中国文学讲记》出版,让恩师的学术思想重见天日。 对比同时代女性,更能看懂她的选择。与她同龄的冰心,有梁思成、林徽因那样的爱情佳话相伴;同样是女学者的杨绛,与钱钟书的“围城之爱”传为美谈。 叶嘉莹并非不向往爱情,而是在得不到时,将情感全部注入诗词。她注解的《宋词三百首》里,每句旁都有密密麻麻的批注,把对温情的渴望,化作对词句的精准解读。 她的影响力早已超越学术圈,更跨越国界,20世纪60年代在加拿大不列颠哥伦比亚大学任教时,为让外国学生读懂“举头望明月”,她带着学生在校园赏月,用“故乡的月亮和此地的月亮同属一轮”解读乡愁,这种场景化教学让中国诗词走进西方课堂。 她还牵头创办北美汉学会,把《诗经》《楚辞》译成英文时,特意保留“赋比兴”的原义,让外国学者明白中国诗词的独特韵味。 2020年“感动中国”颁奖词称她“转蓬万里,情牵华夏”,她的诗词讲座视频在B站播放量超2000万,年轻网友留言“听先生讲诗词,懂了什么是精神富足”。 更难得的是,她设立的“迦陵基金”不仅资助研究,还支持中小学诗教,天津已有12所学校开设“迦陵诗词课”,教师们沿用她的“情景教学法”,让孩子们在拔草时体会“锄禾日当午”,在落叶中读懂“悲哉秋之为气也”,让她的“精神遗产”真正落地生根。 2024年她去世后,学生们在整理遗物时发现一个笔记本,最后一页写着:“爱情是花,转瞬即逝;诗词是树,四季常青。” 这正是她一生的写照。她没得到世俗意义上的爱情,却用百年人生证明:人的精神世界,从来不是靠情爱填充,那些融入骨血的热爱与坚守,能成就更辽阔的人生。 世人总以“有无爱情”评判女性人生是否圆满,叶嘉莹的故事恰恰打破了这种偏见。3568万元捐款背后,是她对诗词的终身执着;百岁人生的“缺憾”之中,藏着文化传承的大圆满。 她让我们明白,真正的“女先生”,从来不是靠爱情扬名,而是靠风骨与坚守,在历史长河中留下不朽的印记。