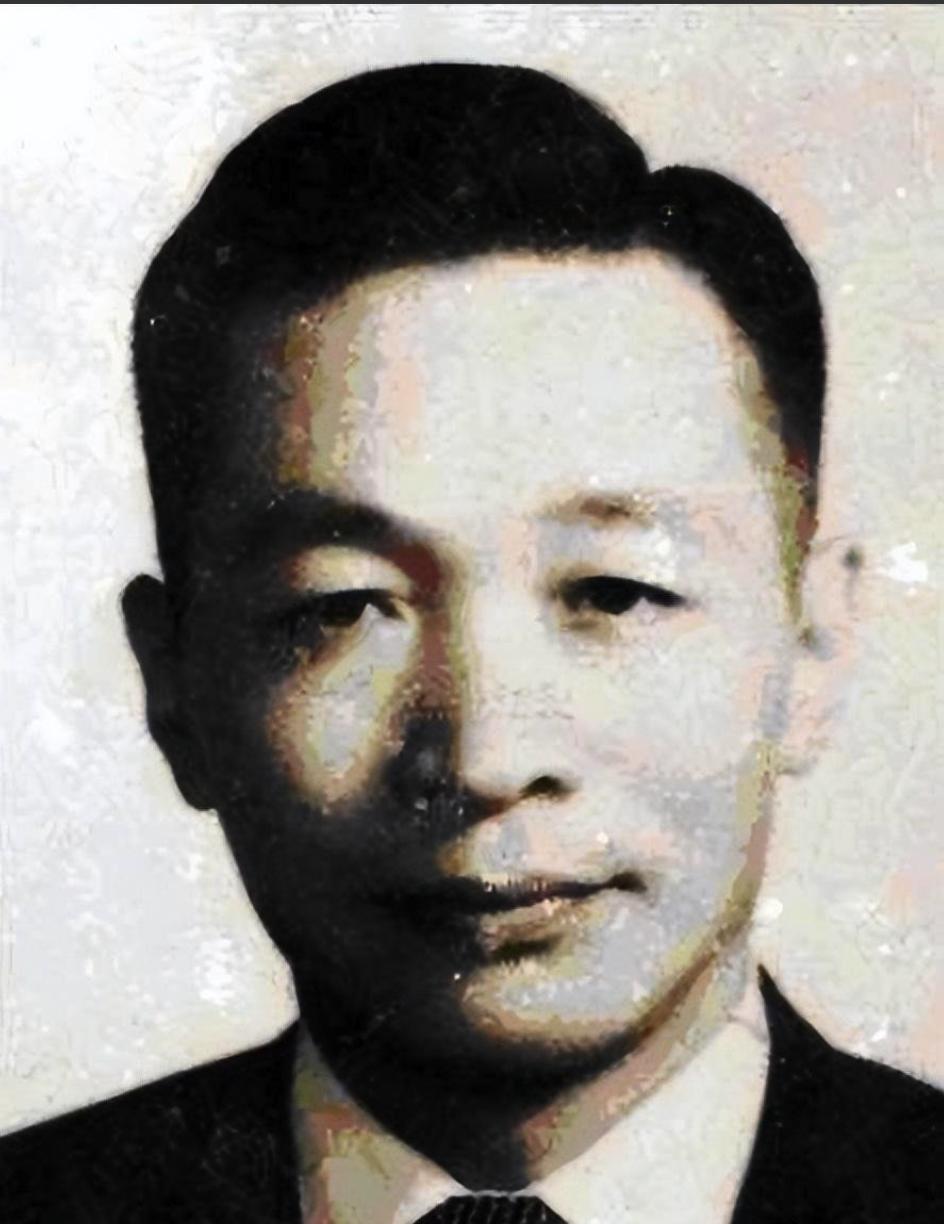

1932年10月10日,帅孟奇因叛徒出卖被捕入狱。在狱中,敌人往她鼻子里灌煤油。灌完一壶又一壶,灌得她七窍流血,左眼失明。 一九三二年十月十日,铁门哐地合上,帅孟奇的鼻腔里灌进煤油,一壶接一壶,呛得人直翻白眼,七窍见血,左眼就此失了光。 老虎凳也上阵,木杠子一压,右腿骨断得干脆。 审讯桌前那群人等一句招,等她把自己说成叛徒、特务。她偏不,咬着实事求是,硬得像石头,臭得像辣椒,疼归疼,话不乱讲。 她乳名婉顺,一八九七年一月生在湖南汉寿县东乡陈家湾。 家里不富,父亲帅惊白却有见识,东渡日本读书,参加同盟会。辛亥革命后做过湖南省教育司科长一类的差事,看透官场的浑水,甩手回乡教书。 婉顺跟着父亲学织布,也进过长沙周南女校补习班。那年月,乡下姑娘能摸到书本,算是稀罕事。 一九一八年,她嫁给表弟许之桢。 许之桢一九一九年从长沙甲种工业学校毕业,又进上海外国语学院,结识陈独秀。信一封封寄回去,讲革命道理,夹着进步刊物。 她的心不是一夜变色,是被文字一点点烫热。 到一九二零年,她抱着刚满一周岁的女儿进汉寿县城,结识易瑜、陈才翠等人,发起汉寿女界联合会,办民益女子职业学校,劝妇女识字学艺,喊男女平等。 一九二六年,经詹乐贫介绍入党。 马日事变后,风声紧得像绳子,她成了重点追捕对象,按中央指示辗转武汉、上海做地下工作。牢狱五年,把她的身子磨得七零八落。 出狱更冷:父亲被逐流落异乡,母亲疯了,命悬一线;独生女夭折;丈夫远在苏联,以为她早死,另成家。 她没去闹,也没去求,回乡找党组织,暗地里做抗日救亡群众工作。 婚姻那扇门从此关上,革命队伍成了她的家。 她干的多是背锅又费劲的活,长期做组织和干部工作,认准任人唯贤,跑省市摸情况,广开用才之路。延安整风后期,她任陕甘宁边区政府机关甄委会主任,把七八十位被打成特务的同志逐个甄别平反。 一九五二年,她处理一百多位从苏联归国政治侨民的党籍与工作安排。 调查张闻天里通外国问题时,她不随风倒,守住原则。之后的斗争里,她能护就护,能挡就挡,动荡过去又接申诉,替许多人把冤屈掰正。 亲生女儿没了,她一生无儿无女,心里那点母亲味儿却没断。 烈士沈绍藩、郭亮、黄公略、彭湃、周惠年、李硕勋等人的孩子,她当自家娃养。 周末把孩子们接回家,用每月五元津贴买肉、枣改善伙食。 孩子一病,她急得吃不好睡不香。孩子们喊她帅妈妈,这称呼不靠血缘,靠的是一碗热饭、一句叮嘱。 一九六八年四月一日,她被列为专案审查对象,四月八日被关进北京卫戍区监护。 那年她七十一岁,遭连轴审讯逼供。 七年过去,被诬为叛徒特务,党籍被开除,眼睛再受伤,几乎双目失明。 一九七六年流放途中,她写咏山梅:“一度梅花一度春,傲霜战雪岁迎新。漫山萌芽向阳发,粗杆老梅绿叶生。”字里有硬气。到一九七七年,邓小平批示下来,八十岁的她在当年最后一天回到北京,重新得了清白。 平反后停发工资补了两万元,她转手捐给国家。日子照旧过得紧巴:一双皮鞋穿了三十年,一台十二英寸黑白电视机用到底,衣服打补丁,袜子补了又补,捐助教育等公益收据却一叠叠留着。 一九九八年四月十三日,她去世,遗嘱写得明白:骨灰一半撒在北京八宝山苍松下,一半撒在故里坡头沅水河中。 她最后一次回故乡已是十四年前。 有人问长寿窍门,她笑说心底无私天地宽。也有传闻:许之桢再婚后在延安遇到她,满脸愧色,她只回一句,别自责,不怨他。 同年五月,汉寿县档案局局长王良伟向中央组织部代表提出征集遗物入馆,九月获同意。 十月六日,接收组成员周显发走进北京东长街织女桥二十号故居,深灰外墙,屋里窄暗,门窗油漆剥落,家具陈旧,她当场落泪。 清点遗物时,看见延安笔记、工作日记、西北坡用过的马袋,建国后毛主席颁发的任命书与合影,还有那双旧皮鞋、那台小电视、补丁衣箱、捐赠收据。 交接时,秘书陈双璧哽咽,说老人走了,只剩党旗覆盖的骨灰盒和这些东西,请接回汉寿,让她魂归故里。 二零零一年九月十二日上午十时整,李铁映在杨正午陪同下到汉寿档案馆出席陈列室开馆。 基地牌子一块块挂上去,参观的人一年超过万人。 人来人往,那双旧皮鞋静静摆着,像在提醒:狠话少说,实事多做。