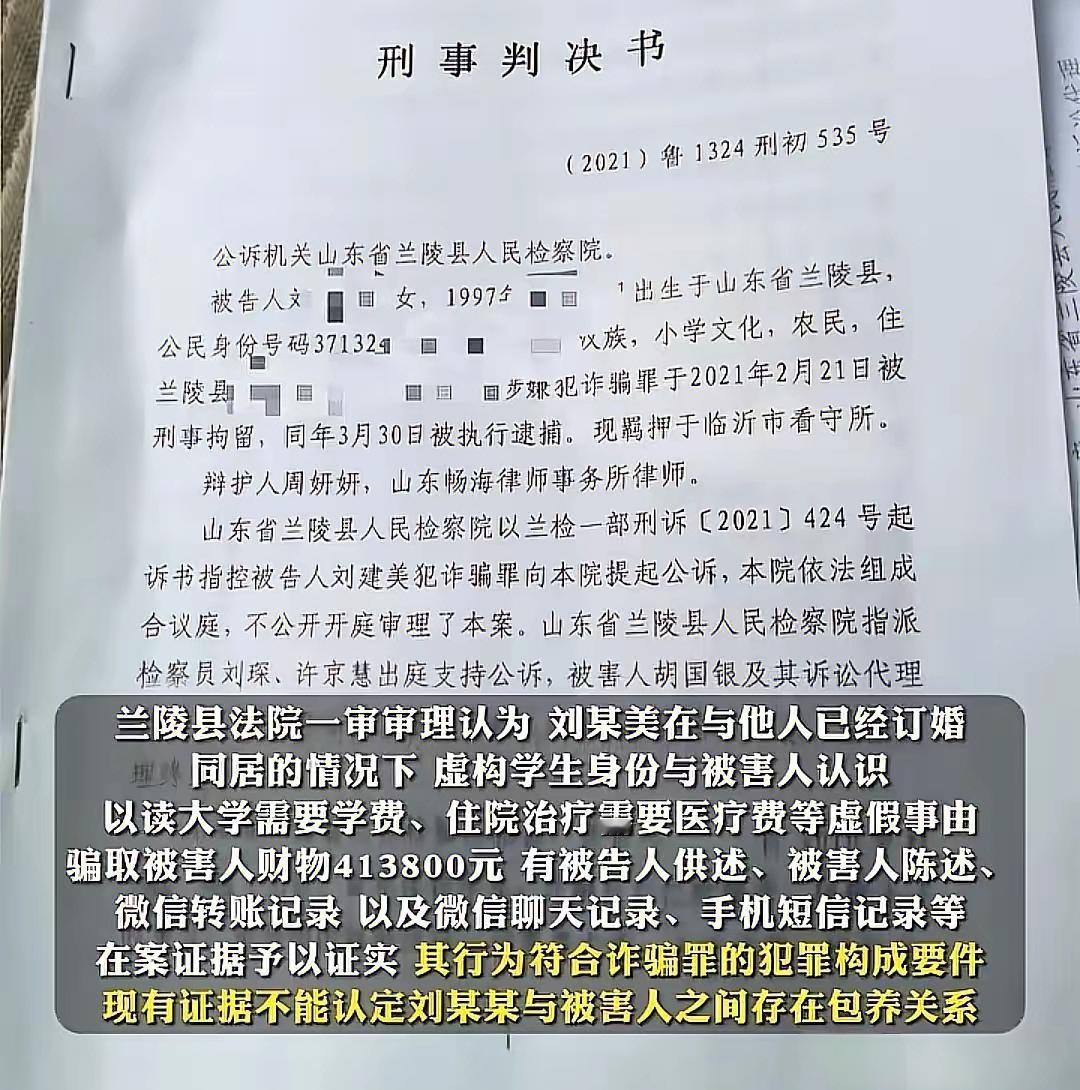

山东兰陵一起“感情缠金钱”的案件引发热议:19岁女子刘某被宾馆老板包装成大学生,结识曾担任村支书的胡某并发生关系,随后以学费、治病等名义索要143万余元,还隐瞒了已婚生子的事实。胡某发现真相后报警,一审法院认定刘某诈骗41.38万元,判处5年有期徒刑。刘某上诉称双方是包养关系而非诈骗,其母亲更是爆料胡某曾胁迫未成年的刘某,涉嫌强奸。最终二审法院未认可“包养”说法,但认定胡某自身有过错,改判刘某4年9个月有期徒刑。 一、案情反转再反转:从“大学生恋爱”到“诈骗”,还有隐藏剧情? 这事得从2016年说起,山东兰陵的胡某可不是普通人,在当地有头有脸,还当过村支书,按说见多识广,没想到栽在了一个19岁姑娘手里。 当时19岁的刘某其实是一家宾馆的常驻人员,真实身份是失足女,但宾馆老板为了“牵线搭桥”,硬是把她包装成了清纯的在校大学生,介绍给了胡某。两人第一次见面就直奔宾馆发生了关系,之后一直通过微信保持联系,胡某对这个“大学生女友”十分大方。 接下来的几年里,刘某开始频繁找胡某“伸手”:一会儿说大学学费不够了,一会儿说生病住院要交医药费,每次开口,胡某都是几千、几万地转账,前后加起来竟然给了143万余元。直到2020年,胡某才慢慢察觉到不对劲——这“大学生”怎么总要钱,却从没见过她去学校,也没见过相关的缴费凭证? 一番调查下来,胡某彻底气炸了:刘某根本不是什么大学生,就是个失足女,而且早就结过婚、生过孩子了!感觉被耍得团团转的胡某立马报了警,检察院调查后发现,刘某确实是故意隐瞒身份和婚姻状况,目的就是骗钱,于是以诈骗罪对她提起公诉。 2023年7月,一审法院经过审理,结合聊天记录、转账凭证等有效证据,认定其中41.38万元属于诈骗所得,判处刘某5年有期徒刑,罚款10万元,还得退还胡某的损失。 本以为案子就此了结,没想到刘某不服上诉,直接抛出了一个大反转:“我不是诈骗,我和胡某是包养关系,那些钱是他自愿给的包养费!” 更劲爆的是,刘某的母亲李某还站出来爆料,说事情根本不是2016年才开始的——早在2012年,54岁的胡某就包养了当时才15岁左右的刘某,还多次用裸照威胁刘某发生关系。 李某说,后来刘某结婚生子,胡某还不放手,继续威胁她,甚至发朋友圈说刘某的儿子是自己的,导致刘某和丈夫离婚。更过分的是,胡某当上村支书后,还利用职权让公安、检察院帮忙指控刘某诈骗。如果李某说的是真的,那胡某涉嫌强奸未成年少女,性质就完全变了。 但法院审理案件讲究“重证据”,李某的说法虽然劲爆,却拿不出任何实质性证据;反观刘某冒充大学生、虚构治病理由骗钱的证据,却是实打实的。所以这所谓的“隐藏剧情”,最终没能成为翻案的关键。 二、法律怎么判?“包养”和“诈骗”,核心差在这3点 这起案件的关键争议点,其实就是“刘某的行为到底是包养关系中的自愿赠与,还是诈骗罪?” 首先,咱们得明确诈骗罪的法律定义,《刑法》第266条规定得很清楚:诈骗公私财物,就是行为人以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,让被害人产生错误认识,然后自愿把钱交出去。简单说,就是“骗”来的钱才叫诈骗。 结合这个案子和司法实践,判断“恋爱转账”和“诈骗”的边界,主要看3点: 第一,有没有“虚构事实、隐瞒真相”?刘某明明是失足女,却谎称是大学生;明明已婚生子,却刻意隐瞒,这就是典型的“隐瞒真相”。她后来索要的“学费”“医药费”,也都是基于虚假身份的虚假理由,这就满足了诈骗的前提条件。 第二,有没有“非法占有目的”?刘某拿到钱后,并没有用于所谓的“学费”“治病”,而是用于自己的日常消费,而且从她一直隐瞒真相的行为来看,她从一开始就没打算说实话,也没想着归还这些钱。 第三,被害人是不是因为“被骗”才给钱?胡某之所以愿意一次次大额转账,本质上是相信了刘某“在校大学生”的身份,觉得自己是在资助女友,而不是给失足女的包养费。 再说说刘某母亲提到的“胡某涉嫌强奸”的说法,为什么没被采纳?《刑事诉讼法》第55条明确规定,对案件的判处要重证据,重调查研究,不轻信口供。只有被告人一方的说法,没有其他证据佐证,是不能认定有罪的。李某的爆料没有任何书证、物证或者证人证言支持,自然不能作为定案依据,反而如果查证是虚假陈述,还可能构成诬告陷害。 最后二审法院改判,把5年刑期改成4年9个月,理由是“胡某自身有过错”。这也很好理解,胡某作为有一定社会地位的成年人,明知与刘某的关系不正当,还大额转账,自身也存在道德和行为上的过错。 最后,咱们回到网友争论的核心问题:如果两人确实有恋爱或亲密关系,一方自愿给的钱,事后能不能以“诈骗”为由要回来?你觉得这起案件的判决合理吗?如果是你,遇到类似的情况会怎么做?欢迎在评论区留下你的看法!