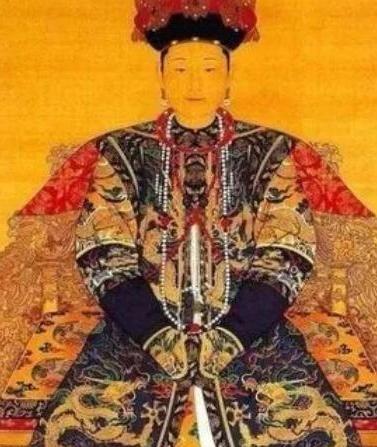

465年,26岁的北魏文成帝病逝,葬礼之上,冯皇后伤心欲绝:“先帝,你扔下我,让我如何独活。”说完,拼命地冲进火葬之中,幸好被旁人抢了回来。没想到,不久后,竟与侍卫李弈眉目传情,互通有无。 这事儿得从公元465年说起。那年,才26岁的北魏文成帝拓跋濬病逝了。年纪轻轻,撒手人寰。 在他的葬礼上,23岁的冯皇后哭得是撕心裂肺:“先帝,你扔下我,让我如何独活。”这话音刚落,她竟然一头冲进了熊熊燃烧的火葬之中! 这可吓坏了旁边的人,七手八脚才把她给抢了回来。 这场面,搁谁看了不得说一句“情比金坚”? 然而,没想到,不久后,这位刚烈殉情的皇后,竟与侍卫李弈眉目传情,互通有无。 从殉情未遂到私通侍卫,这反转也太快了。 你要是只把这当成个宫廷八卦,那可就看浅了。这位冯皇后,可不是什么简单的恋爱脑。她,就是后来在中国历史上留下浓墨重彩一笔的——文明太后冯氏。 你以为她是为爱痴狂?不,她那是玩命的政治表演。 咱得看看她当时的处境。23岁,守寡,皇帝老公没了。新即位的是她11岁的继子,献文帝拓跋弘。 在北魏,有个极其残酷的规矩,叫“子贵母死”。为了防止外戚干政,太子一旦确立,亲妈就得被赐死。冯皇后之所以能活下来,恰恰因为她不是献文帝的亲妈。 但一个“非亲妈”的年轻太后,带着个小皇帝,底下全是虎视眈眈的鲜卑贵族。她的地位,稳吗? 一点都不稳。 所以,葬礼上那惊天一跳,你再品品? 那不是一时冲动,那是一场押上性命的政治豪赌。她要用最极端、最惨烈的方式,向所有人宣告:我是先帝的女人,我的忠诚日月可鉴,谁也别想动摇我的地位! 而且,根据最新的考古和史料研究,北魏早期确实保留着“烧葬”的鲜卑旧俗。冯皇后这一跳,不仅是汉人士大夫眼中的“贞烈”,更是对拓跋鲜卑传统的“回归”,一下子就抓住了老派贵族的心。 这一跳,为她赢得了“道德制高点”,也为她日后垂帘听政,铺平了道路。 再说那场“风流韵事”,你以为是爱情?不,那是权力。 冯太后掌权后,跟侍卫李弈好了,这在《魏书》里有记载。这事儿很快就成了政敌的把柄。 她那个正值青春叛逆期的继子——献文帝拓跋弘,长大后非常不满。他抓住机会,找了个由头就把李弈给杀了。 这是什么?这是儿子在跟“继母”抢权,在打她的脸! 换成一般后宫女人,估计就哭哭啼啼认栽了。但冯太后是谁?她可是狠人。 你杀我的人,我就废你的权。 她没有激烈对抗,而是退居后宫,开始专心抚养自己的亲孙子——拓跋宏(就是后来的孝文帝)。 几年后,献文帝拓跋弘在22岁的盛年“离奇”去世。史书上语焉不详,但所有人都猜,这是冯太后的雷霆手段。 她用一场政治风暴,告诉所有人:别惹我。 看明白没?她的“爱情”和“欲望”,都必须服务于她的核心目标——权力。当这两者发生冲突时,她会毫不犹豫地选择后者。 我们总爱看她的八卦,却往往忽略了她真正的牛掰之处。 冯太后两度垂帘听政,执政二十多年。她可不是光顾着宫斗和谈恋爱。 她孙子,北魏孝文帝元宏,搞的汉化改革牛吧?迁都洛阳、改汉姓、穿汉服。但你知道吗?孝文帝的政治导师,就是他奶奶冯太后。 在孝文帝亲政前,冯太后就已经推出了两项划时代的改革:“均田制”和“三长制”。 “均田制”解决了土地问题,让老百姓有田种,国家有税收。“三长制”重整了基层户籍,把权力从地方豪强手里收归中央。 这两项制度,才是北魏王朝乃至后来隋唐盛世的经济根基。 孝文帝后来的改革,说白了,就是在奶奶打好的地基上接着盖楼。 她才是那个真正的总设计师。 就连她死了,她留下的“谜题”还在。 她生前在平城为自己修建了方山永固陵。孝文帝在文献里说,奶奶遗嘱要“一切从俭”,“不设明器”。 然而,近年的考古发掘却打了脸。永固陵的墓室宏大,发现了雕刻精美的石券门、华丽的石雕武士俑残件、还有漆皮残片。 这哪是“质约”?这简直是顶配! 你品品,这又是冯太后的一层“伪装”。 文献里,她是勤俭节约的楷模;现实中,她是享受哀荣的皇太后。她一辈子都在熟练地切换“人设”,用公众形象来巩固自己的历史地位。 所以,回头再看那个标题:那个为夫殉情的冯皇后,和那个私通侍卫的冯太后,是一个人吗? 是一个人。 她既有女人的七情六欲,更有远超男人的政治铁腕。她在一个极其野蛮、对女性极其残酷的时代,靠着“演技”、智慧和狠辣,硬生生杀出一条血路,不仅保全了自己,还启动了一个影响中国几百年的伟大改革。 她首先是个顶级的政治家,其次,才是一个女人。 别再只盯着人家的八卦了,朋友们,这位“冯姐姐”的段位,高到你无法想象。

![孝庄不是不想,是自感没法面对皇太极吧[狗头]](http://image.uczzd.cn/9429038274461534887.jpg?id=0)