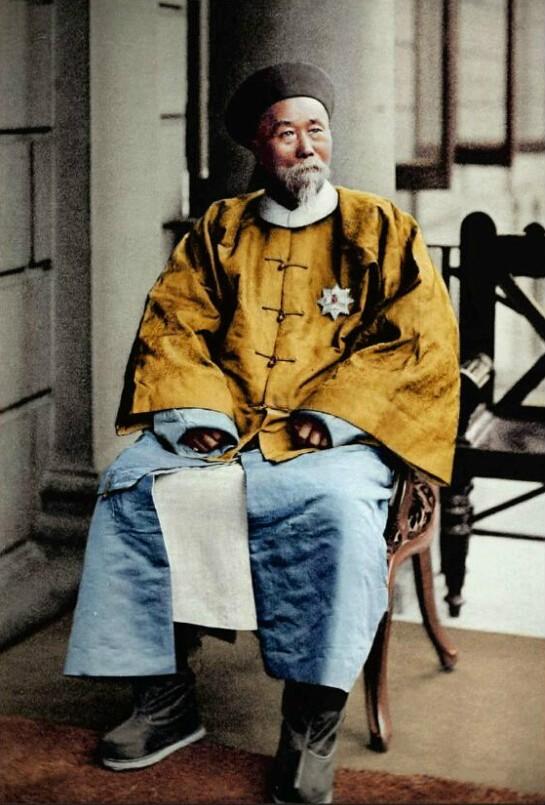

公元1863年12月7日晚,李鸿章在江苏抚台衙门(原忠王府)大摆宴席二百五十桌,热情款待长毛降将郜永宽、汪安钧、伍贵文、周文嘉等四王所属旅帅以上的军官两千余人。 这事儿,咱们得从几天前说起。 当时李鸿章的淮军,还有那个英国人戈登的“常胜军”,把苏州围得跟铁桶一样。城里守将是忠王李秀成的“四大金刚”之一,慕王谭绍光。但城里快断粮了,人心惶惶。 这时候,谭绍光手下的几个“王”——郜永宽、汪安钧这些人,动了歪心思。他们不想陪着谭绍光一起死。于是,他们开始秘密联系城外的清军。 他们的“投名状”是什么?苏州城,以及他们老大谭绍光的人头。 12月4日,这几个人在慕王府的会议上突然发难,刺杀了谭绍光。第二天,他们就开城门,把苏州“献”给了李鸿章。 按说,这帮人是“大功臣”啊。李鸿章能兵不血刃拿下坚城苏州,全靠他们“反水”。李鸿章设宴款待,给他们接风洗尘,似乎合情合理。那两千多名降将,也个个喜气洋洋,以为自己从“长毛”变成了清军军官,后半辈子稳了。 可他们都忘了李鸿章是什么人。 李鸿章,那可是从死人堆里爬出来的“裱糊匠”。他见过的背叛,比我们看过的电视剧都多。 咱们设身处地想想李鸿章的处境。 他面前有两千多名刚刚投降、但武器还在手上的太平军军官。这群人的大部队还在城外,只是暂时放下了武器。这些人,昨天还在跟清军拼命,今天就来吃你的酒席。更要命的是,他们是靠“杀老大”才换来的这场酒席。 李鸿章心里能不打鼓吗? 对李鸿章来说,接纳这群降将的成本高得吓人。 第一,他们不可信。今天能杀谭绍光,明天缺粮了,会不会杀李鸿章?这种人,你敢把后背留给他们吗? 第二,他们要价高。郜永宽这些人,投降的条件是:保留军队,官职不变,还要高额赏赐。等于是在清朝内部再造一个“小太平天国”。 第三,他们是惯犯。这帮人都是老兵油子,打仗个顶个的猛,但军纪极差。放任他们在江南,就是放虎归山。 所以,当12月7日,这两千多名军官高高兴兴地走进忠王府,准备大吃大喝的时候,他们的命运其实已经定下来了。 这场宴席,从一开始就是个局。 李鸿章确实摆了酒席。但就在这两千多名中下级军官在宴会厅里推杯换盏的时候,他们的最高领导,也就是郜永宽、汪安钧等八个“王”,被李鸿章叫到了另外一个房间“单独谈话”。 谈什么?谈“待遇”问题。 李鸿章见面就给他们一个下马威,要求他们立刻解散部队,士兵交给淮军收编。郜永宽等人当场就急了,说好的条件怎么不算数了?双方开始激烈争吵。 根据一些史料记载,这些人甚至还穿着太平天国的衣服,拒绝剃发。 这就是在挑战李鸿章的底线了。 李鸿章需要的是彻底的臣服,不是一群讨价还价的“合伙人”。当他发现这群人根本管不住、也不想被管时,他动了杀心。 他找了个借口离开房间。预先埋伏好的刀斧手一拥而上,将郜永宽等八名太平军降将全部当场斩杀。 几乎在同一时间,宴会厅那边也动手了。 正在喝酒的两千多名军官,突然发现大门被关上,手持利刃的淮军士兵如狼似虎地冲了进来。 这时候,酒全醒了。 但李鸿章的目的不是把这两千人全杀了。如果全杀了,城外几万降兵立刻就会哗变,苏州还得再打一次。他的目的是“缴械”和“震慑”。 淮军冲进去,大喊:“只杀八王,余众不问!” 这两千多名军官,在死亡的威胁下,被迅速解除了武装,脱掉了军服,变成了彻底的“俘虏”。 二百五十桌的盛宴,瞬间变成了一个大型的“解除武装”现场。 这顿饭,是他们作为“军官”的最后一餐。 这就是历史上著名的“苏州杀降”事件。 这件事,在当时引发了巨大的国际风波。 那个英国人戈登,是作为“中间人”担保这群降将生命安全的。他一听说李鸿章把他担保的人全杀了,当场气炸。戈登认为这是对他个人荣誉的侮辱,是野蛮的背叛。 戈登提着手枪,在苏州城里满世界找李鸿章,要跟他决斗。 幸亏李鸿章提前躲起来了,不然淮军统帅可能就交代在自己人手里了。戈登甚至气得要辞职,还想把“常胜军”拉走,反过去打李鸿章。 在戈登眼里,“信用”和“契约精神”是第一位的。说好不杀,就绝对不能杀。 在李鸿章眼里,“稳定”和“政治大局”是第一位的。为了彻底解决苏州的隐患,牺牲几个“叛徒”的性命,背负一点“不讲信用”的骂名,完全值得。 李鸿章后来的原话是:“本为贼中悍匪,既屡次背叛,何能以忠义待之?” 意思很明白:他们本来就是叛徒,我凭什么要对他们讲忠义? 他用一场血腥的背叛,终结了另一场背叛。 这场二百五十桌的酒席,吃的是酒肉,喝的却是人心。它像一个冰冷的手术刀,精准地切掉了太平天国在苏州最后一点反抗力量,也彻底暴露了乱世之中,人命与信义的真实“价格”。 那一天,苏州忠王府的酒,一定很烈。但比酒更烈的,是李鸿章的手段。