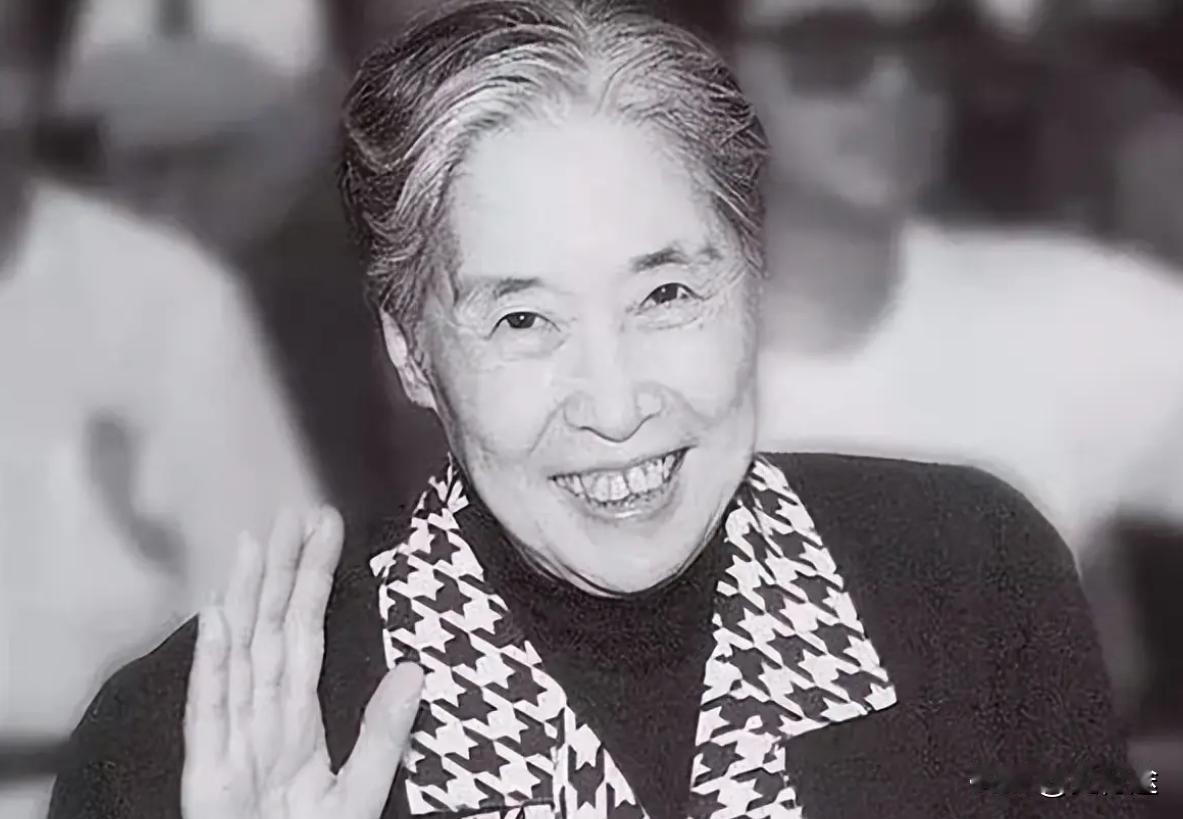

1949年上海解放后,宋庆龄曾向毛主席求情,希望对一人网开一面,宽大处理,毛主席考虑过后认为,只要对方认错,即可酌情宽待。结果,此人却说:我情愿监狱度余生…… 1949年,一份特赦意向摆在了提篮桥监狱的一间牢房前,这份意向分量极重,它的背后站着宋庆龄与何香凝两位国民党元老级人物,她们为此亲自向毛主席说项。 毛主席给出的回应也足够宽厚:只要当事人肯认错,就有改过自新的机会,甚至可以网开一面。 然而,面对这一线生机,墙内的陈璧君却报以一种令人惊愕的冷硬,她没有感激,更没有痛哭流涕地忏悔,而是近乎偏执地将这个活命的机会拒之门外。 她梗着脖子对外宣称,自己既然“无罪可悔”,那就情愿在牢里把牢底坐穿,甚至叫嚣着“只求一死”。 1908年的槟城,当不满二十岁的她第一次听到孙中山的演讲,便做出那个让全家族炸锅的决定:将母亲给她的整整五万英镑私房钱——这在当时是一笔足以买下几条街的巨款——全数扔进了革命的熔炉。 面对父亲暴跳如雷的质问,她的回答如同她后来的人生一样决绝:国家都要亡了,留着嫁妆又有什么用? 这种豪赌般的性格,贯穿了她与汪精卫关系的始终,比起“夫唱妇随”,她更像是那个手握方向盘的人。 1910年汪精卫谋刺清廷摄政王载沣,那是把脑袋别在裤腰带上的买卖,陈璧君不仅不劝阻,反而甚至比男人更生猛。 她在外部精密筹划,又是学做炸药,又是联络各方,甚至想好了最坏的退路:如果人被抓了,哪怕挖地道也要把人弄出来。 当汪精卫真的身陷囹圄,在狱中写下绝命诗时,也是她,买通关节,用针在鸡蛋壳上刻下一字一句的勉励递进牢房。 1935年汪精卫遇刺受伤,这成了陈璧君心理防线崩塌的转折点,在那间充满药水味的病房里,她眼中的世界变了,曾经的理想主义被一种名为“补偿心理”的怪物吞噬。 她开始觉得,既然大家都是提着脑袋闹革命,凭什么自己就不能享受? 生活上,她开始追求极致的奢靡与特权,穿昂贵的貂皮,甚至为了养生雇佣专职奶妈喝人奶,而在政治天平上,她成了那只压垮骆驼的重锤。 1938年,面对日本人抛来的所谓“合作”橄榄枝,在汪精卫还在犹疑不决时,陈璧君却看到了占据苏浙富庶之地的利益诱惑,抢先一步拍了板。 在后来的汪伪政权里,她这个“第一夫人”甚至比“元首”更有实权,她在办公室里专门设置暗门,就是为了像防贼一样监听会议,确保大权不旁落,更方便大肆将国家财产搂进自家腰包。 她习惯了用命令的口吻跟所有人说话,哪怕是蒋介石,早年间也被她冲进办公室指着鼻子痛骂,甚至连解释都显得气短三分。 1945年日本投降,她作为头号通缉犯被押上审判席,面对法官,她毫无惧色,拍着桌子振振有词,坚称自己是在“收回沦陷区”,是在走“另一条救国路”。 这并非简单的狡辩,而是一个陷入自我编织的谎言中无法自拔的人,在维护自己最后那点可怜的自尊。 在监狱里,当看守人员直呼其名时,她竟然还能勃然大怒,搬出孙中山来压人,吼道:“我有名字,连孙中山先生都叫我‘陈小姐’,你凭什么直呼其名?” 这种错位的尊严感,让她在面对新政权的宽大处理时,选择了最愚蠢的对抗,提篮桥监狱对她其实算得上仁至义尽,不仅提供了专门的医疗照顾,还在饮食起居上给予特殊安排。 这种温和的软化政策,其实也在慢慢敲打她那颗坚硬的心,晚年的陈璧君,开始把阅读《解放日报》当成每天的大事,甚至主动申请去劳动改造,对新生活流露出一丝不易察觉的向往。 1959年,在这位风云一时的女人即将走到生命尽头时,她对着探视的侄女说了一句意味深长的话,或许才是她心底最真实的那个声音:“我不该把革命当成生意来做。” 主要信源:(澎湃新闻——档案春秋︱汪精卫之妻陈璧君在监狱如何度过晚年)