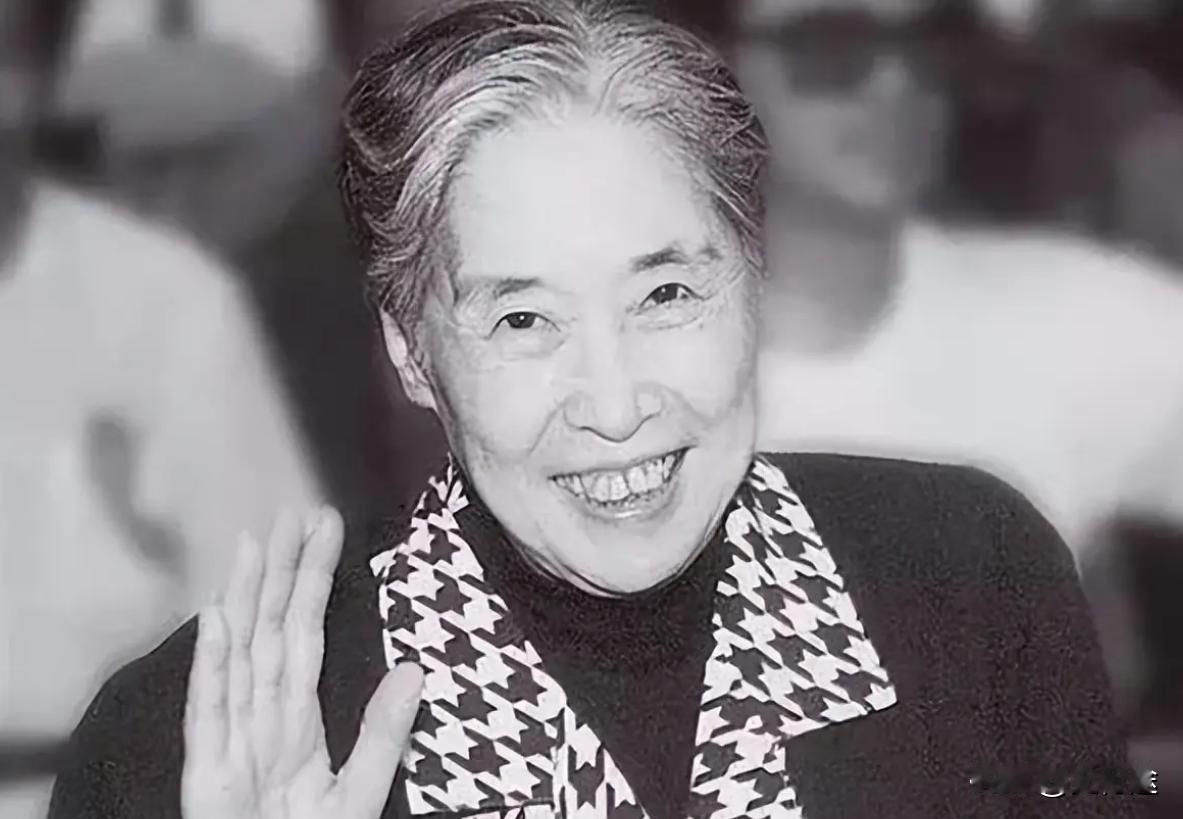

王光美在监狱里给毛主席写了最后一封信 七十年代初的一天,中组部接管“专案”,车把王光美从秦城拉出来,送进翠明庄。 这个院子当年是她参加革命的地方,现在成了她和孩子们重新落脚的地方,前后像绕了个弯又回到原点。 车上还有四个孩子:刘源、刘涛、刘亭亭、刘小小。 幼女小小和父母分开时六岁,再见面已是十二年后,中间那段日子,谁也说不清怎么熬过去的。 翠明庄那天接车的是十九岁的刘红,被派来给这家人当服务员。 她记得,车门打开,先下来一个穿黑色旧衣服的女人,头发披肩,身子瘦得发紧。 进屋后,那身狱服换成普通布衬衫,刘红给她剪头发,放洗澡水。不多时,四个孩子被领进来,一声声喊“妈妈”,几个人抱在一起,屋里全是抽泣。 这场重逢,要从一九六七年秋夜说起。 九月十三日凌晨三点多,中南海一辆军用吉普车停在王光美家门口,几个男人推门进屋,当面宣布逮捕。 两个月后,她被押往秦城,登记成一个号码:六七一三零。 房间在二楼,很小,很潮,墙上半截霉斑。 规矩死板,她偶尔捻一下头发,门口哨兵立刻走来问,手上拿的是什么,好像随时会有密件落地。 日历在里面消失,只剩早上、下午。 她仰头从门上那块小窗往外看,冷暖阴晴全看天色。冬天北风刮紧,偶尔有一群雁从铁窗外飞过,影子被铁条切成几段。 人在这种地方,脑子要是空了,很快会散。 她常想起延安时期的照片,土坡、军装、年轻的脸,也想起全家福里刘少奇坐在中间,孩子挤在两边。进秦城前,两人有过最后一段交谈,没有大话,只是反复叮嘱,要信党,信老百姓,冤屈总要弄明白,历史不可能一直倒着写。 这几句话压在心里,让她不敢随便认输。 她向监狱申请,让家里送洗漱用品和换洗衣物。 东西送到手,她翻着翻着,看见一双熟悉的袜子,是刘少奇常穿的那种。 心里一紧,也分不清是宽慰还是心酸,只能悄悄收好。 想念丈夫和孩子时,就拿出来看一眼,当成远处递来的口信,提醒自己这边还得撑住。 那间不到六平方米的房间,被她挤成小小的“操场”。 胳膊不敢伸太直,就弯着做操,步子迈不开,就在地上来回走。身体被锁住,精神不能跟着关门,总要留一点清醒,等有人愿意听她把这十二年说一遍。 外面的风向也在变,一九七一年九月,气氛开始松动。 彭真、薄一波的子女陆续被允许见入狱的父亲,这件事传到刘家。刘源兄妹几个商量,给中央写信,也给熟悉的“叔叔”“阿姨”写信,只提一个要求:见一见爸爸妈妈。 几封信辗转送到宋庆龄手中,她帮着往上呈。 到了毛主席案头,落下八个字的批示:“父亲已死,可以见见妈妈。”短短一行,把门打开一条缝,也把真相砸下来。 组员来通知王光美,说孩子要到监狱见她。 她听完,第一反应是不愿意,自知此刻头发花白,腰背佝偻,这样出现在孩子面前,心里堵得慌。 后来,监狱把那句批示原话转给她听。 她沉默很久,才点头同意。 同一天,她被告知,刘少奇三年前已经去世,八十多岁的老母亲也已去世。这些消息一下子压过来,像有人突然打开封了多年的屋子,里面全是冷气。 真正见面,是一九七二年八月十八日。 四个孩子绕过层层手续,站在母亲面前。眼前这个人瘦得只剩骨头,满头灰白,腰直不起来,身上只穿一身旧黑衣,神情迟钝,很难和记忆里的样子对上。 孩子们一叫“妈妈”,几个人抱在一块儿,眼泪同时往下掉。 这天起,她被正式接出监狱,和孩子一起安在翠明庄。 日子慢慢往常态挪,那些影子还在。 刘亭亭回忆,母亲刚出来那阵子,屋里人一多,她整个人就发紧。 做操时,手臂总是弯着,很少完全伸开,女儿一边陪着做,一边劝,现在地方大了,有的是空,伸直没关系。 秦城那六平方米看不见了,习惯还留在骨头里。 一九七九年春节,人民大会堂里办联欢会。 刘源和万里的两个儿子搀着王光美进大厅,开始只有三两个人认出她,走上前握手、拥抱,后来人越来越多,有人拉着她的手掉眼泪,有人只是一个劲点头。她在一张张脸上,看出歉意,也看出敬重。 她向大家深深鞠躬,说又和同志们站到了一起,是人民把她救出来。 胡耀邦后来定下,让王光美继续住在翠明庄,提高工资,为她配车。 文件里不过几行字,落在她身上,就是一条从囚犯走回公民的路。 从一九六七年九月十三日凌晨那辆吉普车停在中南海门口,到秦城二楼那间潮湿房里的“六七一三零”,从孩子们一封封写出去的信,到“父亲已死,可以见见妈妈”的批示,再到人民大会堂里的那句话,这些年月连在一起,像一封没写在纸上的长信。 灯光再次落在她身上时,许多人心里明白,这封信早就写好,只是当初谁都没耐心读完。