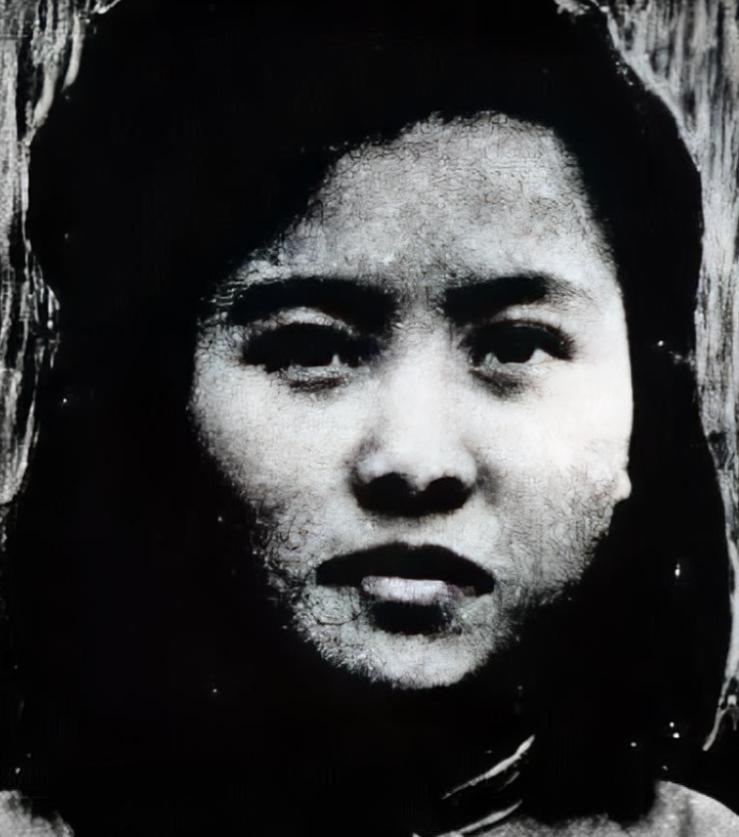

1949年,朱世君被捕,押往渣滓洞途中,一个地下党员要救她出去,她却拒绝了:“你打入敌人内部不容易,别管我了!” 故事得从1949年说起,那时候黎明前的黑暗最难熬。朱世君被捕了,正押往那个让人闻风丧胆的渣滓洞。 在押送途中,到了一个叫临江镇的地方,押解队停下来吃喝修整。这帮人大概是觉得一个女流之辈翻不起什么浪,看管就松懈了,只留了一个年轻人在屋里看着她。 这世上的事儿就是这么巧,这个负责看守的年轻人,其实是咱们打入敌人内部的地下党员,叫李朝成。他早就认识朱世君,一看这情况,心里那个急啊。趁着外头没人注意,李朝成赶紧给朱世君解开了绳子,压低声音说:“朱老师,你快走,我掩护你!” 咱们换位思考一下,这时候要是换了普通人,那还不赶紧跑?这是一线生机啊,跑出去就是活路,留下来就是死路。可朱世君的反应,完全出乎了所有人的预料。 她拒绝了。 她看着李朝成,特别坚定地摇了摇头,说了一句让咱们后人听了都得落泪的话:“别管我了,你打入敌人内部不容易,放走了我,你肯定会暴露。我不能为了自己的安危,让你受到牵连。” 这话说得轻巧,可分量太重了。这不仅是勇敢,这是极其清醒的牺牲精神。她心里那笔账算得很清楚:我要是跑了,也就是活我一个;可你要是暴露了,这条好不容易打通的情报线就断了,党组织要受多大损失? 为了大局,她主动选择了那条通往死亡的路。这是一种什么样的境界?这就是咱们常说的“无名英雄”。她没有党证,但她的灵魂,早就被共产主义的信仰给铸造得严丝合缝了。 朱世君这个姑娘,打小就有股子倔劲儿。她是重庆开县铁桥乡人,生在旧社会,却长了一颗新时代的心。 她家里是书香门第,父亲是个老夫子,满脑子都是“女子无才便是德”那一套。家里穷,孩子多,父亲根本不想让她读书,还自作主张给她订了门亲事,想让她嫁个富家子弟,一辈子相夫教子就算了。 换个软弱点的姑娘,这辈子可能就这么交代了。但朱世君不干。她小小年纪就四处求爷爷告奶奶,找亲戚资助自己上学。后来为了逃避那个包办婚姻,她更是拿出了“破釜沉舟”的勇气,跟父亲摊牌:我就要读书,我要自由恋爱,不然我就不活了! 这股子倔劲儿,后来就转化成了革命的动力。她在万县师范学校读书的时候,那是川东革命的摇篮啊,在那儿,她遇到了引路人,也是后来的爱人——陈化文。 陈化文是老党员了。两个人谈恋爱,聊的不是风花雪月,是国家大事,是民族危亡。朱世君虽然没入党,但她做得比谁都多。她在学校当老师、当校长,那就成了地下党的“保护伞”。她把自己的工资攒下来,不是买衣服买胭脂,而是全部交给陈化文,让他转交给组织去买枪支弹药。 有人可能会问,既然这么积极,那她被捕的时候,是不是因为还没来得及跑? 其实不是。1948年的时候,形势恶化,组织上决定紧急转移。陈化文当时连夜跑来找她,说:“世君,快跟我走,再不走就来不及了!” 这又是逃生的机会。可朱世君看着身边那个孩子——那是陈化文哥哥、另一位革命者陈仕仲留下的孤儿。她心里明白,带着个孩子跟着游击队跑,那是给组织添乱,是个巨大的拖累。 她推开了陈化文,说:“我不能拖累你,没有我你会更方便些。” 这是她人生中第一次拒绝逃生。为了不拖累同志,她把自己留在了危险里。送别爱人的那个凌晨,她大概已经预感到了结局。那一别,就是永别。 后来她进了渣滓洞。那时候的渣滓洞女牢,关着几十号人。环境多恶劣咱们就不细说了,光是那股子霉味和血腥味就够让人窒息的。 但在监狱里,朱世君表现得那是真叫一个“硬气”。她给哥哥朱世祥写过信,那是通过特殊的渠道偷偷送出来的。信里没有什么哭哭啼啼的抱怨,只有哪怕面临死亡也依然挺直的脊梁。 她在信里写道:“他们要我交出同伙……我什么也没有说。真金不怕火烧,巾帼不畏严刑。我什么也没有说。不管他们使用什么手段,永远也莫想在我身上有所得。” 这就是咱们中国女性的力量。平时看着柔柔弱弱,真到了大是大非面前,那骨头比钢铁还硬。“真金不怕火烧”,这几个字,是她用生命写下的誓言。 她在狱里还特别乐观。她跟难友们说:“你们看现在的形势,咱们还是有机会出去的!”她甚至还想着,等出去了,等胜利了,大家可以痛痛快快地唱秧歌,那才是生命该有的节奏。 可惜啊,历史没有给她这个机会。 1949年11月27日,那个血腥的日子来了。国民党反动派在逃跑前,对渣滓洞进行了疯狂的大屠杀。枪声响彻了歌乐山。 那天,正好是朱世君的生日。她在自己29岁生日的这一天,倒在了黎明前的血泊里。 她没能等到亲手绣的红旗升起来,没能等到和爱人团聚,也没能跳上一支欢快的秧歌。