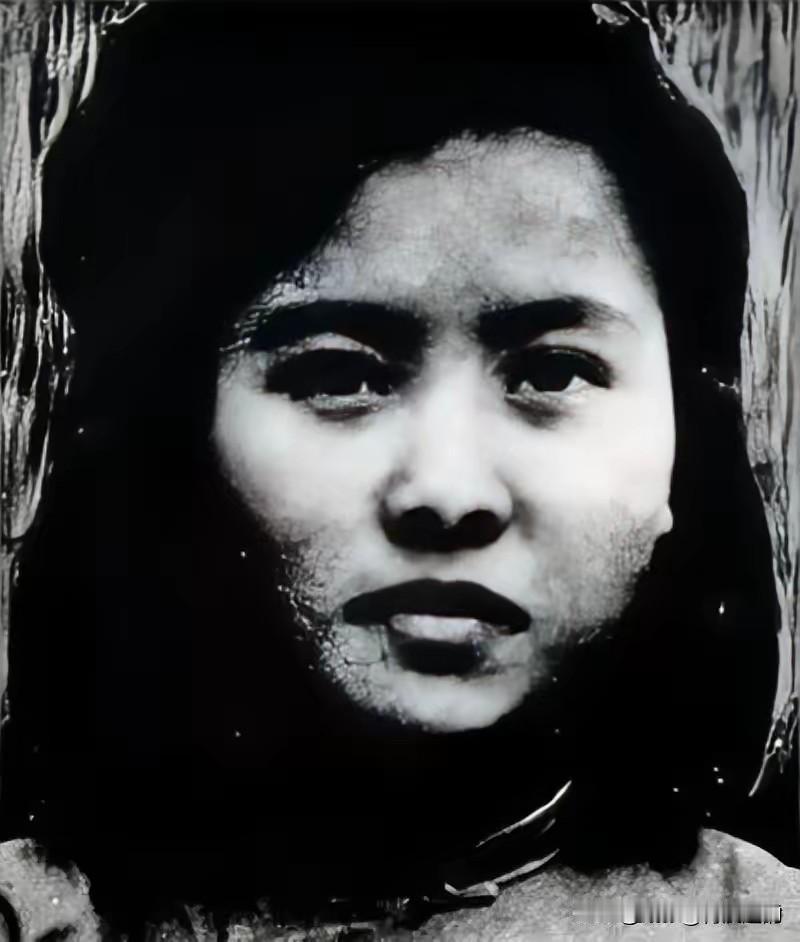

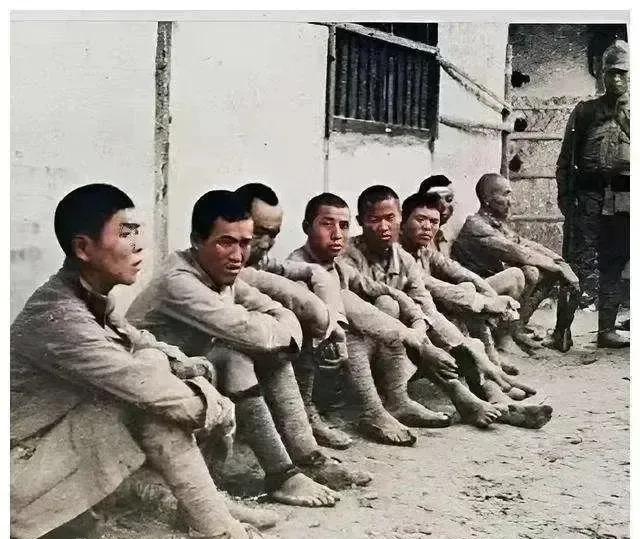

1949年,女教师朱世君被军统特务抓捕,在押送往渣滓洞的途中,押送人员李朝成认出朱世君是他的旧识。 谁能想到,这荒山野岭的押送路上,会撞上这样一场命运的重逢?李朝成盯着朱世君被手铐磨红的手腕,喉咙发紧——眼前这个头发凌乱、却眼神清亮的女人,分明是三年前在重庆城郊小学,偷偷给穷孩子们垫学费、送课本的朱老师,也是当年救过他妹妹性命的恩人。 李朝成的老家在川东农村,1946年妹妹得了急病,没钱抓药眼看就要断气,是时任村小代课老师的朱世君,把自己攒了半年的薪水全掏了出来,还连夜步行二十里山路,陪着他把妹妹送到县城医院。那天雨下得瓢泼,朱世君的布鞋陷在泥里,裤腿沾满泥浆,却一路笑着安慰他“会好的”。这份恩情,李朝成一直记在心里,只是后来他被抓壮丁塞进军统,便和朱老师断了联系。 可此刻,朱世君的身份是“共党嫌疑犯”,而他是军统的押送兵。李朝成攥着步枪的手指泛白,耳边回响着上司的命令:“这女的是硬骨头,嘴严得很,路上不许多话,敢反抗就直接开枪。”他偷瞄了一眼朱世君,她脸上带着刚受刑的青紫,却没有一丝惧色,反而轻声问他:“朝成,你还记得你妹妹病好后,说要当像我一样的老师吗?” 这句话像针一样扎进李朝成心里。他当然记得,妹妹痊愈后总念叨着“朱老师是好人”,可他现在干的,却是帮着特务抓捕好人的勾当。他想起加入军统后的日子:看着同僚们随便扣个“通共”的帽子就抓人,看着监狱里的刑讯逼供惨无人道,看着老百姓提到军统就吓得发抖。他无数次夜里惊醒,觉得这身制服像烙铁一样烫人,可想着家里年迈的父母和体弱的妹妹,只能硬着头皮熬日子。 朱世君似乎看穿了他的挣扎,声音不大却字字清晰:“朝成,我教学生读‘天下兴亡,匹夫有责’,不是教他们盲从强权。军统抓我,是因为我给地下党传递过消息,是因为我不想看着老百姓在黑暗里过日子。你现在手里的枪,本该对着侵略者、对着欺压百姓的恶人,而不是对着教书育人的老师、对着想要救国的同胞。” 李朝成的脚步慢了下来,心跳得像擂鼓。他想起半年前,朱世君还在重庆城里的进步报刊上发表文章,呼吁停止内战、还民太平,那些文字曾让他暗下决心,要找机会脱离军统。可他没想到,再次相见,竟是在这样的情境下。 押送的另一个特务见他磨蹭,不耐烦地呵斥:“李朝成,磨磨蹭蹭干什么?想通共吗?”这句话瞬间点燃了李朝成心里的火苗——他受够了这种助纣为虐的日子,受够了看着好人蒙冤、恶人横行。他突然停下脚步,猛地转身,用枪对准了那个特务:“不许动!朱老师是无辜的,这路我不送了!” 特务愣在原地,还没反应过来,就被李朝成一拳砸在脸上晕了过去。朱世君又惊又喜,李朝成却已经解开了她的手铐,从怀里掏出仅有的几块银元塞给她:“朱老师,往东边跑,那里有解放军的队伍。我妹妹还等着您教她读书,您一定要活着!” 朱世君攥着带着体温的银元,看着李朝成毅然扛起特务的枪,朝着相反方向跑去——他知道,放走“要犯”是杀头的罪,只能用自己的逃亡,给朱老师争取时间。后来有人说,李朝成一路逃到了陕北,加入了解放军;也有人说,他被军统的追兵追上,牺牲在了山林里。但朱世君始终记得,那个在关键时刻选择良知的年轻人,用一把枪、一份勇气,诠释了“知恩图报”四个字的重量。 朱世君后来顺利找到了解放军,继续从事教育工作,她常常给学生们讲起李朝成的故事,说:“真正的善良,从来不是明哲保身,而是在黑暗中敢为正义挺身而出。哪怕只有一丝微光,也能照亮前行的路。”1949年的那场重逢,不仅改变了两个人的命运,更印证了一个道理:民心所向,从来都在正义这边。军统的残暴能锁住人的身体,却锁不住一颗颗向往光明、坚守良知的心。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。