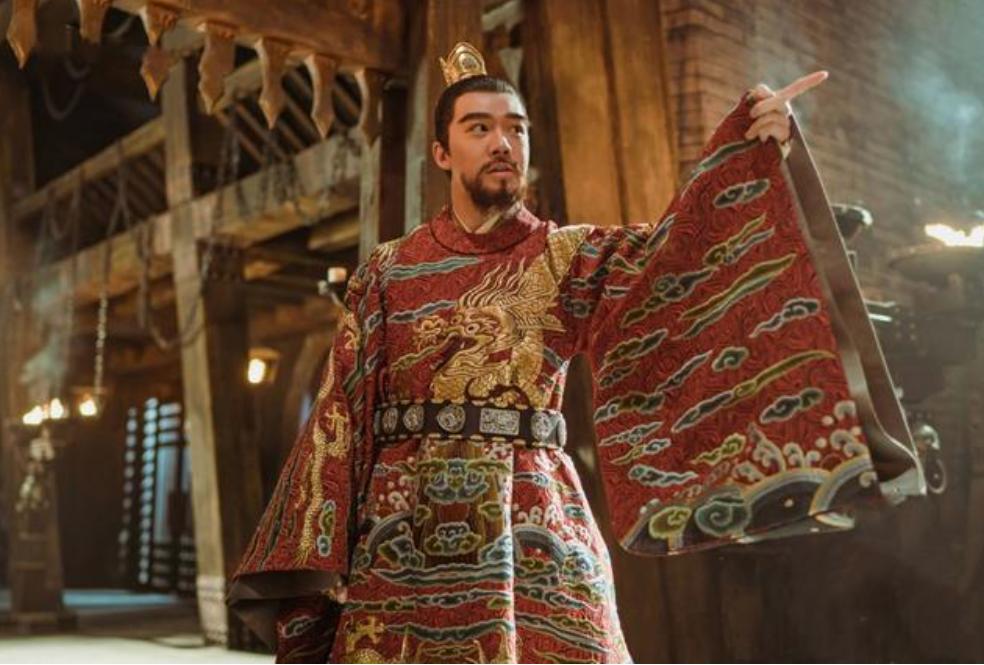

1426年8月,朱高煦被装进一口火红的大铜缸中烧得惨叫连连。他死都不明白,自己真刀真枪造反都能活命,却因为一个不起眼的腿部动作惹怒朱瞻基,被酷刑折磨而死。 朱高煦这人,底子是真不错。他是朱棣的二儿子,从小就跟他爹一个模子刻出来的——能打,敢拼,性格暴烈。 当年朱棣搞“靖难之役”,从北京往南京打,朱高炽这个大胖子在后方守家,真正跟着朱棣在刀口上舔血的,就是朱高煦。 朱棣打心底里喜欢这个儿子,觉得“类己”。高兴了,就拍着朱高煦的肩膀说:“世子多病,你要好好努力。” 这句模糊的承诺,成了朱高煦心中无法磨灭的执念。他自恃靖难功高,多次在战场上救下朱棣性命,尤其在东昌之战中,朱棣被南军围困,是朱高煦率精锐骑兵冲破重围,将其救出。凭这份功绩,他认定自己理应取代体弱多病的兄长朱高炽,成为皇位继承人。 但朱棣虽偏爱次子,却始终未敢打破“嫡长子继承制”的祖制。朱高炽作为嫡长子,虽不善征战,却仁厚宽和,深得文臣集团支持,更重要的是,他有个深得朱棣喜爱的儿子朱瞻基。朱棣最终立朱高炽为太子,封朱高煦为汉王,藩地远在云南,这让自视甚高的朱高煦极为不满,他以“愿留侍左右”为由拒不就藩,还多次在京城制造事端,羞辱朝廷官员,甚至暗中培养私兵。 朱高炽即位后,并未计较弟弟的跋扈,反而对其加以安抚,增加俸禄、赏赐宝物,希望能化解矛盾。但朱高煦的野心并未收敛,他将兄长的宽容视为软弱,暗中积蓄力量,等待夺权时机。洪熙元年,朱高炽病逝,朱瞻基从南京赶回北京继位,朱高煦认为机会已到,在乐安州举兵造反,效仿父亲朱棣发动“靖难”。 然而,朱高煦的军事才能远不及朱棣,朱瞻基也并非建文帝那样软弱可欺。面对叔叔的叛乱,朱瞻基力排众议,亲自率军亲征,叛军迅速陷入绝境。朱高煦见大势已去,未做过多抵抗便出城投降,这场仓促的叛乱仅持续一个月便宣告失败。朱瞻基念及叔侄之情,并未立即处死朱高煦,而是将其废为庶人,囚禁在皇城西安门内的逍遥城。 本可保住性命的朱高煦,却因性格中的暴烈与傲慢自寻死路。一次朱瞻基前往探视,朱高煦竟趁其不备,伸出腿将这位皇帝绊倒在地。这一鲁莽举动彻底激怒了朱瞻基,他下令用三百斤重的铜缸将朱高煦扣住,想让他收敛心性。但朱高煦神力过人,竟顶着铜缸四处冲撞,朱瞻基见状愈发愤怒,最终下令在铜缸周围堆满木炭,将其活活烧死,其诸子也尽数被处死。 朱高煦的悲剧,根源在于他对权力的贪婪与对自身定位的认知偏差。他错将父亲的偏爱当作争夺皇位的资本,错把兄长的宽容视为可欺的软肋,更低估了侄子朱瞻基的政治手腕与决断力。靖难之役的成功是特定历史条件下的产物,而他却妄图复制父亲的路径,最终落得身败名裂的下场。 从历史维度来看,朱高煦的叛乱虽以失败告终,却客观上巩固了朱瞻基的统治地位,促使其更加注重皇权的稳定与朝政的清明。而朱高煦本人,虽有军事才能,却因性格缺陷与野心膨胀,从战功赫赫的亲王沦为千古笑柄,其结局令人唏嘘,也为后世留下了深刻的历史警示。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。