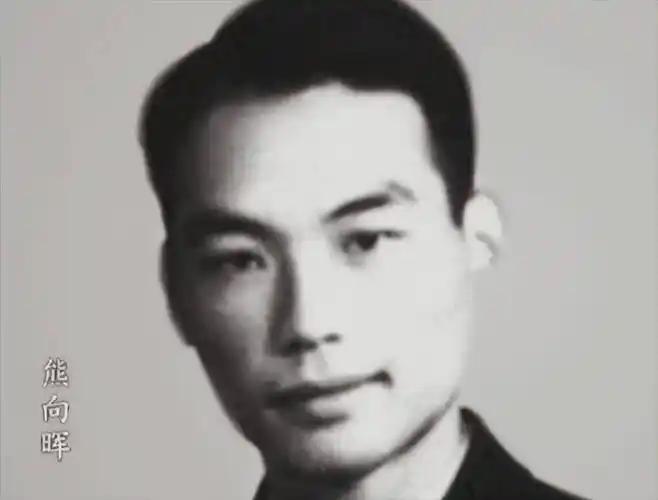

1982年,中央统战部副部长熊向晖已经63岁了,从领导岗位上退下来。叶剑英知道后,有点生气地对熊向晖说,怎么退下来,也不和我打声招呼? 熊向晖没想到,自己提了退休,竟引来叶剑英这样的反应。他是打心底敬重这位老元帅的。那天回家后,熊向晖跟夫人说:“叶帅一句话,我怕是又要‘出山’了。” 没人知道叶剑英想让熊向晖干什么,一直到中信公司的人找上门,说组织要他任党组书记、副董事长。熊向晖一愣:“我不是经济干部。” 对方回道:“你不是搞过情报?外交?这些更难。” 熊向晖不是不明白。中信公司1980年刚成立,由国务院批准,荣毅仁牵头,是当时为数不多的“窗口型企业”。搞的是对外合作、投融资、设子公司、走国际市场,和传统国企完全两回事。这不是安排养老的位置,是要出实绩。 熊向晖犹豫不久就答应了,他习惯了服从任务。 上任第一周,熊向晖连看十几个项目汇报。他不插话,只做笔记。到了会议结束才开口:“章程还不成体统,外方合约要逐字审,财务制度得补。” 他一句句说得清清楚楚。 中信很多年轻人这才明白,这位“穿西装的老干部”不是来摆样子的。 1983年,公司要和一家欧美基金机构谈合作。荣毅仁在前线跑,熊向晖坐阵协调。他没讲经济术语,只反复强调三件事:不能违法、不能损失国家利益、不能让对方牵着鼻子走。 文件最后一版,是他亲自核过英文翻译,句句推敲。 而这个熊向晖,谁又能想到,40年前曾是潜伏胡宗南九年的中共情报员? 1947年,胡宗南调动部队准备攻延安时,熊向晖提前48小时将情报送出,毛泽东紧急转移。 1954年熊向晖随周恩来到日内瓦开会,负责媒体联络和会场协调。他懂外语,也懂西方记者的套路。在翻译越南议题文件时,他用一个“progressive withdrawal”把中方立场表达得滴水不漏,赢得场内掌声。 1987年,熊向晖真正退休。中信公司那年发了第一批对外债券,他没再过问。五年时间,熊向晖没出风头,也没出岔子。 他管住了中信早期最复杂的一段,成了“看不见的中流砥柱”。 多年以后,有人回顾他的职业轨迹,从地下战线、外交前沿、统战体系再到改革前哨。角色变了,风格未改。