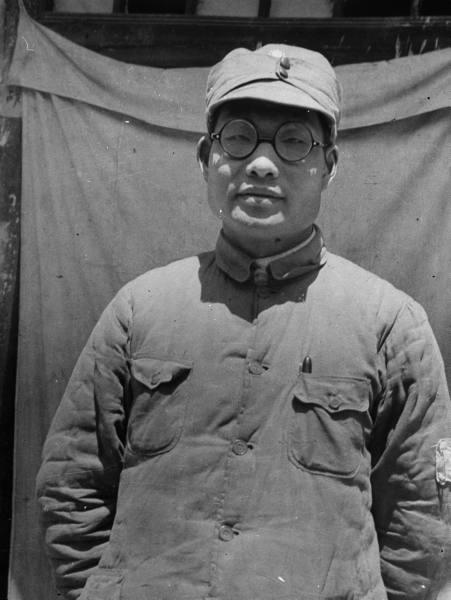

1973年,杨得志下乡看望老战友,却发现他重病没钱治疗,连忙询问是怎么回事,地方干部说:“这人是特务,不用管他!”杨得志听后大吃一惊,心里顿时有了决定,立刻要求干部赶快将他的情况反映上去。杨得志心里清楚,这不仅仅是一个人的命运问题,更关乎整个革命队伍的历史记忆。 这位遭遇不公待遇的战友,名叫侯礼祥,曾是杨得志的得力助手。两人在长征时期结下了深厚的战友情谊。侯礼祥原本是个非常勇猛的战士,参加过平江起义、湘鄂赣的反围剿等重要战斗,后期更是杨得志的副手,在红军的多个关键战役中发挥了重要作用。 那时,杨得志是红一军团的团长,而侯礼祥担任营长,两人一起走过了生死考验。侯礼祥不仅战斗英勇,且在大渡河、泸定桥等险要之地展现了非凡的指挥能力和勇气。 长征途中,侯礼祥总是冲在最前线,为队伍扫清障碍。正是由于他长期在战场上的出色表现,杨得志对他有着深厚的信任。 但是,随着战争的结束,建国后的生活却给他带来了巨大的不幸。1957年,侯礼祥因为在抗战时期曾担任过敌伪保长的职务,遭到了地方干部的怀疑。 虽然当时他是为了地下党的工作才被迫担任这一职务,但地方干部对此一概不理。更糟糕的是,由于他参军时登记错误,档案里名字出现了问题,导致地方上查无此人。 此后,侯礼祥被误认为是“敌特”,这段冤屈让他几乎丧失了所有社会地位。 侯礼祥急忙向杨得志求助,杨得志得知后亲自为他写信,证明侯礼祥的革命身份。可是,地方上的干部不但未能给予任何帮助,反而以信件为“伪造”的证据,再次将侯礼祥关进劳改营,经历了长达十年的折磨。 这些年里,侯礼祥经历了种种冷眼与羞辱,甚至连基本的生活保障也未能得到。 一直到1971年,侯礼祥从劳改营出来后,生活依然没有好转。他想找到杨得志,但由于身份不明,他的努力总是屡屡失败。 幸运的是,杨得志听闻此事后,立即决定出手相助。杨得志通过写信联系上了武汉军区的曾思玉,为侯礼祥重新核实身份,并为他争取了证明。 虽然侯礼祥的命运充满波折,但杨得志始终没有放弃对他帮助的承诺。 1973年,杨得志已经是武汉军区司令员,他再次回到家乡,去看望这位曾经的老战友。当他得知侯礼祥重病且无力治疗时,心中再次升起强烈的愤怒与同情。 这位革命战士的身份仍然没有得到应有的认可,生活也依然艰难。杨得志决定亲自介入,重新为侯礼祥澄清冤屈。他和杨勇(另一位军区领导)一起,亲自出面,为侯礼祥恢复名誉,并确保他可以享受老红军的待遇。 经过这番努力,侯礼祥最终得以平反,恢复了名誉,并开始享受每月的老红军补贴。经过这么多年的折磨,侯礼祥终于迎来了曙光。 在那个特殊的年代,历史的疏漏与社会的冷漠曾让无数革命者遭遇困境,但正义终将到来,勇气与忠诚也永不会被遗忘。