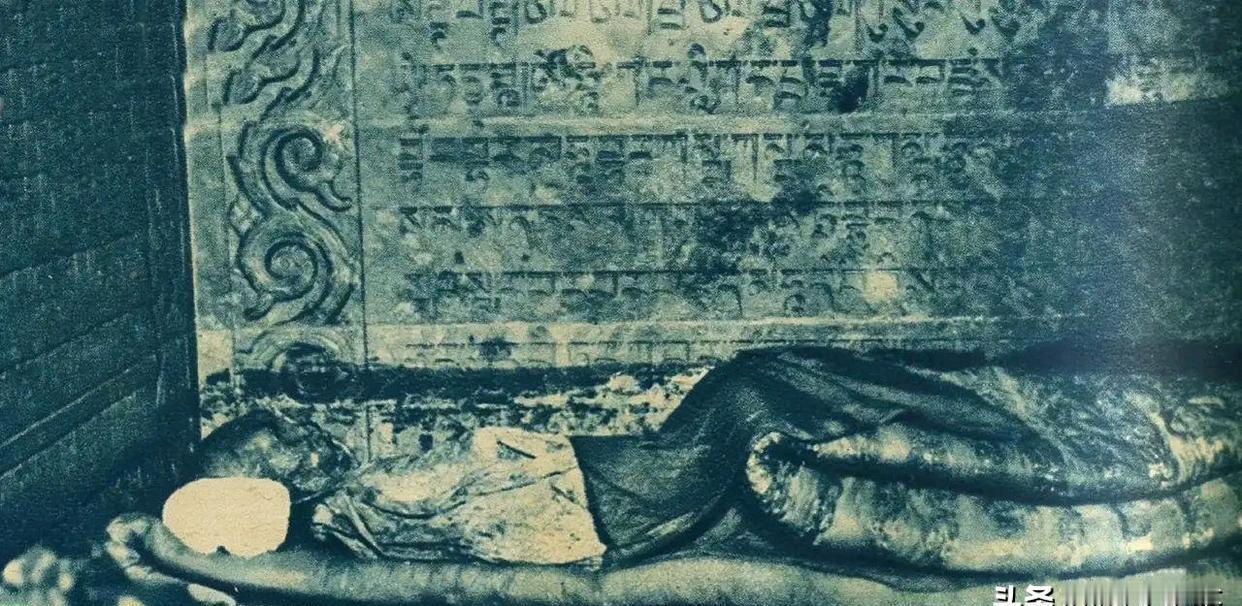

1928年,清东陵被盗掘后,孝仪纯皇后的尸身因此现世。 尽管历经百年岁月,黄色衣袍下,她的皮肉完好无损,嘴角含笑。 但随着棺木被破坏暴露在空气中,她的尸身也开始迅速腐坏。 炸裂声撕裂了沉寂百年的地宫,军阀孙殿英的盗掘行动,让孝仪纯皇后魏佳氏的安息之地沦为一片狼藉。 棺木被撬开的瞬间,她身着明黄寿衣,面容如生,唇角微扬,仿佛仍沉浸在乾隆四十年那个静谧的永别时刻。 这份宁静被无情打破,她的遗体在空气中迅速腐坏,仿佛是对这场暴行的无声控诉。 魏佳氏,出身内务府汉军,以才德与仁心在后宫中步步为营。 她育有六子,其中一人便是后来的嘉庆帝。 生前虽未登上皇后宝座,却执掌六宫十余年,死后被追尊为皇后,这份殊荣在清代后宫中独树一帜。 更令人称奇的是,据档案记载,外省官员曾破例向她递请安折,这是清代唯一非太后而享此礼遇的妃嫔,足见她在当时后宫中的地位与影响力。 她的故事,不仅仅是一段宫廷秘史,更是对那个时代女性命运的一次深刻反思。 魏佳氏以她的智慧与坚韧,在男性主导的宫廷中书写了自己的传奇。 她的遗体在盗掘后的迅速腐坏,不仅是对她个人尊严的践踏,更是对那个时代对女性价值忽视的一种隐喻。 她的存在,如同一面镜子,映照出清代后宫的繁华与落寞,也让我们对那个时代的女性有了更深的理解与同情。 地宫被炸开的刹那,七具遗骸中唯她形貌尚存,皮肤仍有弹性,手指完整,发丝乌黑如初。 工人惊惧退后,窃窃私语:“这是令贵妃的德行护住了身子。” 可不过三日,空气侵蚀、湿热侵入,那曾抵御百年时光的躯体开始发黑、塌陷,最终化为腐泥。 这具遗骸的特殊状态,首先引发了关于其身份的猜测与确认。 从形貌特征到随葬物品,种种迹象指向了历史记载中的令贵妃。 而她之所以能在七具遗骸中独显特殊,科学或许能给出部分解释:棺木的密封性极佳,有效隔绝了外界空气与湿气的侵入;随葬的玉石不仅具有降温作用,还可能含有抑菌成分;加之令贵妃生前饮食清淡,减少了体内细菌滋生的可能;药物防腐技术的应用,更是进一步延缓了遗体的腐败过程。 这些解释虽能说明她遗体保存相对完好的部分原因,却无法完全解答为何在同样的条件下,只有她的遗体能够抵御百年时光的侵蚀,更无法解释为何在人祸之下,这具曾如此坚韧的躯体会顷刻间消逝。 这背后,或许隐藏着更深层次的历史与文化密码。 令贵妃,一个在诗文中被传颂、在儿子追忆中被铭记的女子,她的生命与死亡,似乎都被赋予了超越常人的意义。 她的遗体,在某种意义上,成为了她生前德行与地位的象征,也成为了后人对她无尽追思的寄托。 当这具遗体在人祸之下化为腐泥,不仅是对她个人命运的终结,更是对那段历史记忆的一次深刻冲击。 陵墓的重修,虽能掩盖部分创伤,却无法抹去这段记忆中的痛楚与遗憾。 她曾活在诗文里,那些优美的词句勾勒出了她的形象与气质;她活在儿子的追忆里,那些深情的文字记录下了她的慈爱与温暖。 而在地宫被炸开的那一瞬,她仿佛又活在了微笑未冷的刹那,让后人得以窥见她生前的风采。 这一切都在顷刻间化为乌有,永远消失了。 她的遗体,她的记忆,她的故事,都随着那具化为腐泥的躯体,一同消逝在了历史的长河中。 但即便如此,她依然以另一种形式存在着,在那些流传下来的诗文中,在那些深情的追忆里,在每一个对她心怀敬意与好奇的人心中。