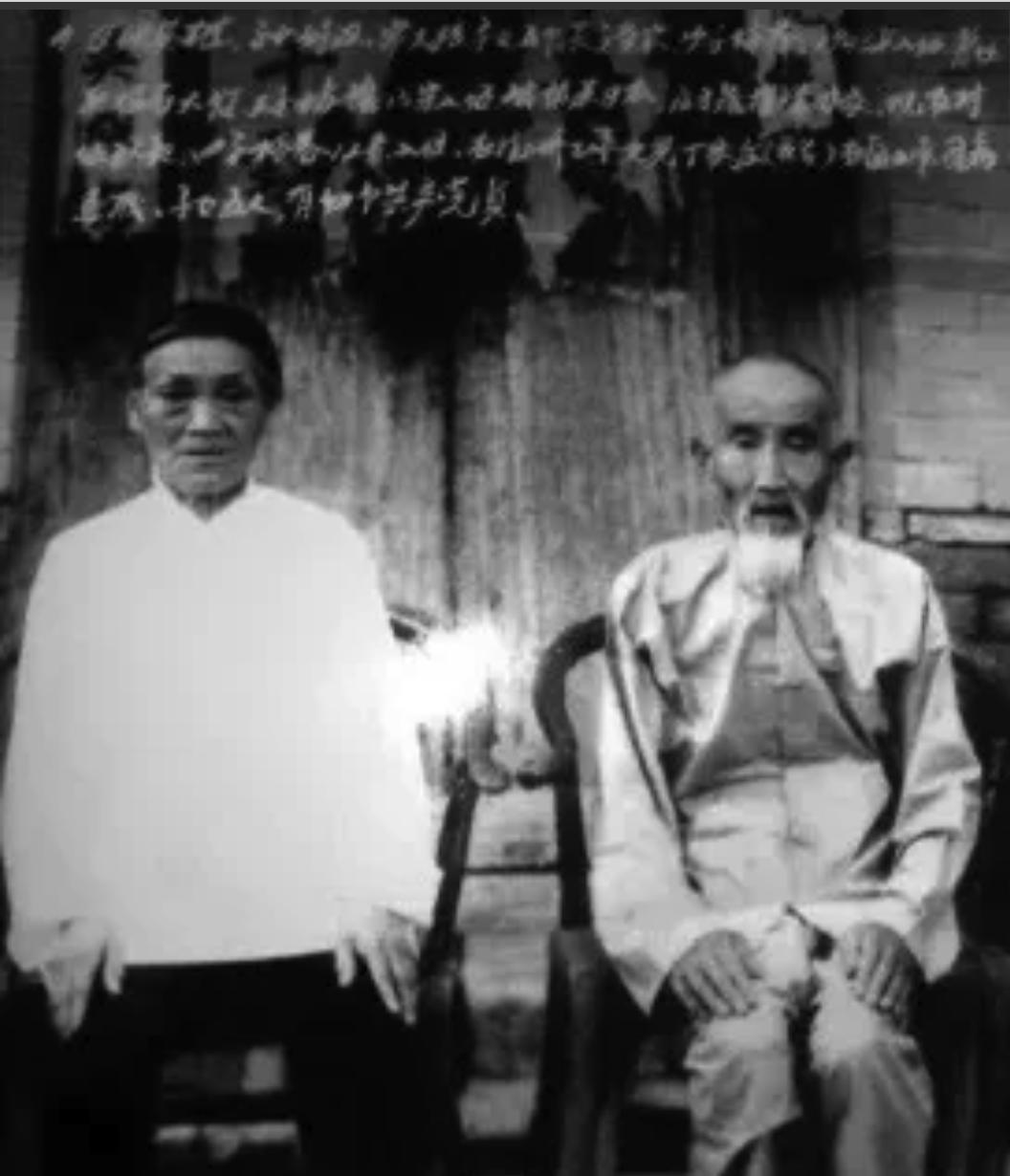

1947年,一名解放军师长,大腿根部受伤住院。 这个位置确实有点尴尬,尤其是在那个年代,男伤员遇到女护士换药,不少人都会觉得不自在。 周志坚当时就是这样,他躺在胶东前线医院的简易病床上,心里直犯嘀咕,本来想拒绝女护士换药,但后来发现医院人手实在紧张,根本没有那么多男护士可以调配。 周志坚的人生经历其实挺坎坷的。 1907年他出生在湖北大悟县一个贫苦农民家庭,两岁时父亲就被国民党乡政府打死了,八岁那年母亲也离开了人世。 无奈之下,他只能跟着大嫂生活,可大嫂后来夺走了家里仅有的田地,他只好去给地主放牛为生。 那段日子不好过,冬天没有棉衣穿,每天也只能吃上一顿粗粮,这样的生活一直持续到1929年,当时12岁的他参加了红军,这才改变了人生轨迹。 参加红军后,周志坚进步很快,从普通战士逐渐升为小头目,参加了鄂豫皖苏区的反"围剿"战斗,后来又跟着大部队爬雪山过草地,走完了长征。 让人没想到的是,1936年,才19岁的他就当上了红四军第十师师长,要知道这个师可是红四方面军的核心主力师,参与过嘉陵江战役等不少重大军事行动。 在长征过草地的时候,他还带领部队突破国民党军的封锁,掩护主力转移,立了不少战功。 到了1947年,周志坚已经是新五师师长了,当时他正在参加胶东保卫战中的胶河战役。 这场战斗打得很激烈,他在平度县三合山战场指挥作战时,大腿根部不幸中弹。 被抬到前线医院时,他才发现条件比想象中还要简陋,所谓的医院其实就是个移动式野战医院,设备只有止血钳、纱布这些基础器械,麻醉药更是稀罕物,全靠缴获的吗啡针剂维持。 负责照顾周志坚的是个叫矫明的19岁女护士。 她家里条件也不好,因为亲眼目睹国民党欺压百姓,才下定决心加入医疗队,1947年成为了一名战地护士。 当时像她这样的女护士不在少数,1947年解放军招募的"千人医疗队"里,山东地区的女青年就占了40%,她们大多是贫农或佃农的女儿,平均年龄也就十八到二十二岁。 这些年轻姑娘们经过简单的急救培训,就背着药箱在炮火中转移伤员,工作非常辛苦。 一开始,周志坚因为伤口位置特殊,不太愿意让矫明换药。 矫明却很坚持,她说伤口不能拖,越拖越麻烦。 无奈之下,周志坚只好同意了。 本来以为会很尴尬,没想到矫明操作时轻手轻脚,还主动和他聊天,慢慢化解了尴尬的气氛。 他们聊了很多,周志坚跟她讲长征时吃草根的经历,矫明则回忆起家乡被国民党烧毁的场景。 聊着聊着,两人渐渐熟悉起来,彼此也多了一份信任。 后来医院院长看出了端倪,主动撮合他们。 当时许世友还专门送来祝福,就这样,两人在医院院子里举行了简单的婚礼,战友们凑了些饭菜,算是给他们庆祝。 婚后没多久,周志坚伤愈归队,继续指挥战斗。 建国后,他担任第三十一军军长,1950年和1953年两次参与解放东山岛的战斗,尤其是1953年的东山岛保卫战,他率部歼灭国民党军3379人,巩固了东南沿海防线。 1955年授衔时,他被授予中将军衔,还获得了一级八一勋章、一级独立自由勋章和一级解放勋章,这些荣誉都是对他革命生涯的最好肯定。 退休后,周志坚也没闲着,他写了《八易春秋》和《峥嵘岁月》两本书,详细记载了鄂豫皖苏区反"围剿"、中原突围等战役细节,这些书后来还被军事科学院列为解放战争史料参考用书。 1985年,他又参与了大别山革命老区的扶贫工作,促成当地建立了红军小学,为革命老区的发展出了一份力。 2005年,周志坚去世,享年89岁,他的事迹被收录在《湖北省地方志·人物传》中,永远被后人铭记。 周志坚与矫明的故事,其实就是解放战争时期无数革命伴侣的缩影。 他们因为共同的信仰走到一起,在艰苦的环境中相互扶持,用行动诠释了什么是责任与担当。 如今再回望这段历史,我们看到的不仅是一段感人的爱情故事,更是一种为理想奉献、为信仰坚守的革命精神,这种精神值得我们永远传承下去。