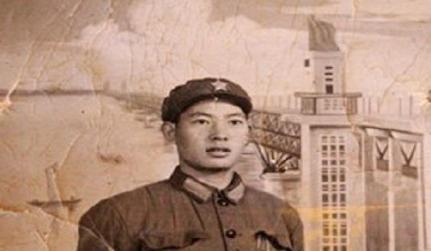

1979年对越自卫反击战爆发,无数青年奔赴前线。 在这场战争中,一位普通连长的牺牲与一个家庭的坚守,悄然成为时代深处最沉重的记忆。 血色浸染的251高地,炮火轰鸣撕裂天际。 王发坤的指挥声穿透硝烟,两处敌方火力点在炮弹倾泻中化为焦土。 可当冲锋号骤响,这位炮兵副连长却踉跄着栽倒在弹坑边缘,弹片穿透他的胸膛,鲜血浸透了军装。 新兵罗顺良被推向掩体的瞬间,看见连长用最后力气将手枪塞进他掌心:“活下去……” 三十三岁的生命戛然而止,却将更沉重的重量压向贵州威宁的土坯房。 李金花颤抖着展开丈夫的遗书,泛黄信纸上墨迹洇染:“若我牺牲,莫改嫁,替我还债。” 八百元抚恤金与两千元欠条形成刺眼对比,这个连米缸都见底的家庭,从此被推入债务的深渊。 卖谷子的称杆压弯了脊梁,卖猪的吆喝声嘶哑了喉咙。 李金花带着两个幼子,在黔西北的贫瘠土地上耕耘出惊人的韧性。 十一年间,她将每分钱掰成两半:孩子们的新衣是补丁叠补丁,自己的饭碗里永远少半勺玉米饭。 当最后一张欠条被火苗吞噬,这个寡言的女人在灶台前哭得像个孩子,她守住了对丈夫的承诺,却永远失去了与他共度余生的可能。 命运并未停止考验。 1986年婆婆离世时,她披麻戴孝的背影在山路上拖出长长的影子;2007年收到老营长来信,得知丈夫安葬地的那一刻,她翻出压在箱底的军装,借遍全村凑齐路费。 当云南屏边的松柏映入眼帘,这个五旬妇人突然踉跄着跪倒,额头重重磕在冰冷的墓碑上:“发坤,我带儿子来看你了……”迟到了二十八年的团圆,让陵园里的风都为之呜咽。 2008年,当地政府为王发坤立起黑色大理石墓碑;2011年,李金花搬进政府新建的砖房,家中那面挂满军功章的土墙被完整保留;2016年,慈善组织资助她再次踏上祭扫之路。 当她颤抖着抚摸墓碑上“烈士王发坤”五个鎏金大字时,半个世纪的时光在指尖流转,从血色战场到宁静陵园,从土坯房到砖瓦楼,这个家庭用三代人的坚守,将个人命运熔铸成民族记忆的永恒坐标。 墓碑静立,松柏长青。 那些被岁月风蚀的欠条、被汗水浸透的军装、被泪水模糊的信纸,共同诉说着一个关于承诺与尊严的史诗:当个人命运与时代洪流激烈碰撞,最朴素的坚守往往能迸发出最震撼人心的力量。