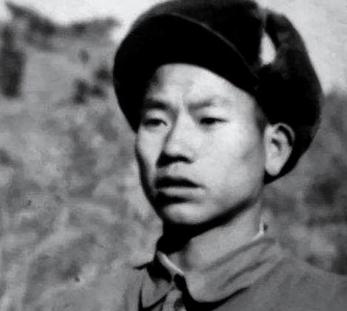

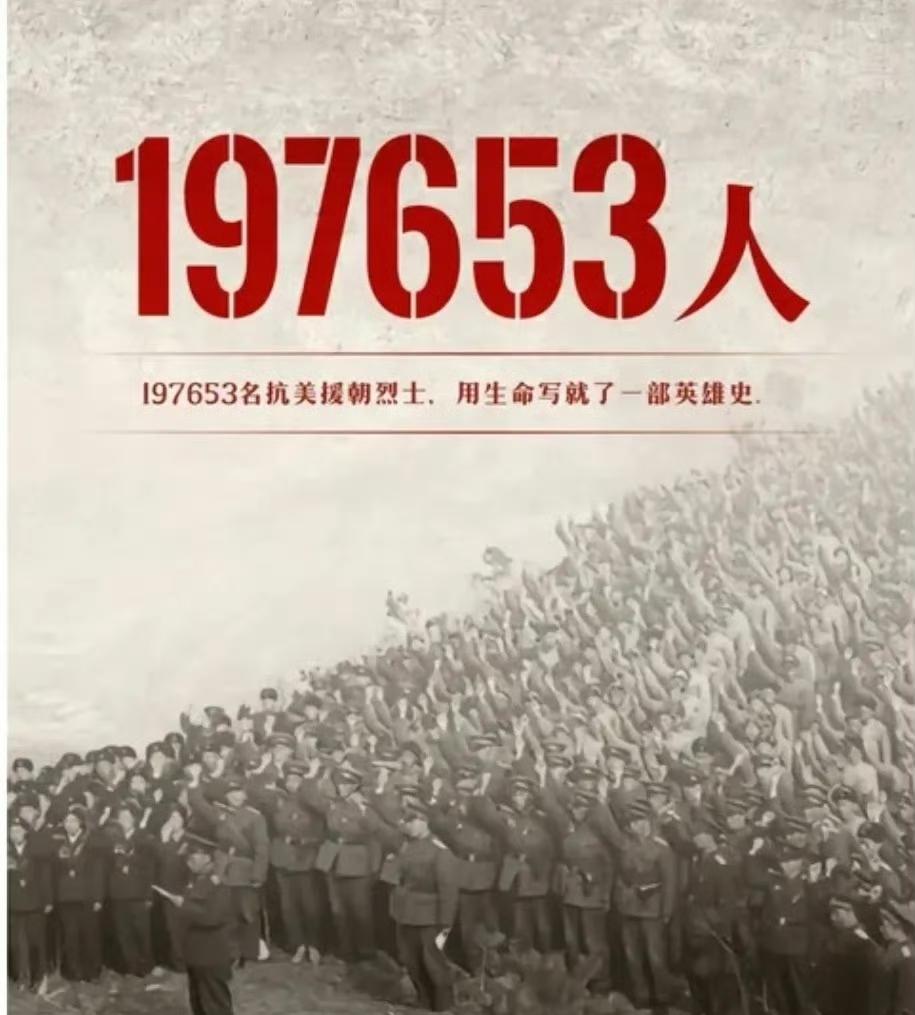

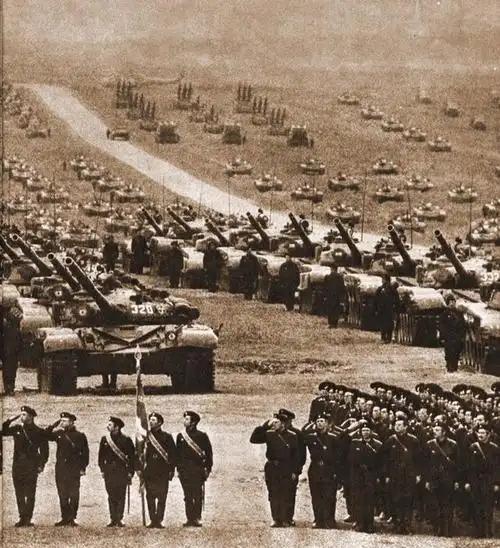

1958年,我国一名志愿军战士,为娶一位朝鲜姑娘,选择留在朝鲜,放弃我国国籍。然而晚年时,他却数次申请,想恢复国籍。… 1950年,王兴复才19岁,正是山东胶州的一条硬汉。跟着队伍跨过鸭绿江的时候,他心里想的估计和大多数战士一样:打完仗,就把老家那几亩地种好。他被分到了志愿军第四兵站,这活儿听着像后勤,其实一点不比前线轻松。前边打仗要子弹、要粮食,后边伤员要转运,兵站就是那根紧绷的生命线。 那时候的朝鲜,遍地焦土。王兴复在执行任务的间隙,还得帮着当地老百姓修修补补。也就是在黄海道平山郡的一次帮扶中,他碰上了吴玉实。 这姑娘比他小几岁,家里穷得叮当响,屋顶都被炸漏了风。王兴复这人实诚,看着人家孤儿寡母的可怜,只要一有空,就跑去帮忙。给屋顶抹泥、劈柴担水,甚至从自己牙缝里省出口粮塞给她们。一来二去,吴玉实看这个中国志愿军的眼神就不一样了。虽然语言磕磕绊绊,但那份心意,比什么甜言蜜语都管用。感情这东西,在炮火连天的岁月里,往往生长得最野蛮、最结实。 1958年,这也是决定命运的一年。根据安排,志愿军将分批全部撤离朝鲜。这消息对别人是喜讯,对王兴复却是晴天霹雳。 部队明文规定:严禁与当地人通婚。 摆在王兴复面前的路就两条:要么服从命令回国,这辈子跟吴玉实大概率是永别;要么想办法留下来,但这就意味着要脱离部队,甚至失去中国国籍。 王兴复辗转反侧了好几个晚上,最后居然真的向上级递交了一份申请,说得直白点就是:我想娶她,我不想走。 连队干部挠头,营部领导为难,这不合规矩啊。但或许是王兴复平日里表现太好,身上还挂着三级独立自由勋章;又或许是那段跨国恋情太过纯粹,感动了从上到下的首长。这份申请居然一级一级报了上去,最后经志愿军总部和朝鲜方面协商,竟然特批了! 处理结果只有四个字:“就地复员”。 1959年,当战友们的列车轰鸣着驶向鸭绿江大桥时,王兴复站在站台上,手里捏着的不再是军人证,而是朝鲜的公民证。他放弃了中国国籍,成了一名朝鲜华侨。为了一个承诺,他把自己“流放”在了异国他乡。 留下来后的日子,并不像童话里那么浪漫。王兴复被安排在当地一所华侨小学当老师,后来做到了教导主任、校长。他和吴玉实结了婚,住的是土房,烧的是煤渣。虽然日子清贫,但他把一腔热血都洒在了教育上。他教孩子们汉字,讲《木兰辞》,讲中国的历史。他虽然换了国籍,但骨子里的中华血脉,是一点没敢忘。 在那些年里,每当夜深人静,王兴复总会习惯性地望向西南方。那里有胶州湾的海风,有他熟悉的乡音。特别是在中秋节,看着天上的月亮,这个硬汉心里那根思乡的弦,崩得紧紧的。吴玉实懂他,她常说:“等有机会,咱们一定回去。” 转机出现在70年代末。随着国际形势的缓和,中朝之间的人员往来政策开始调整。王兴复敏锐地抓住了这个机会,他开始频繁地跑相关部门,申请恢复中国国籍,申请回国定居。 这过程比当年留下来还要难。材料要一摞摞地补,公章要一个个地盖。从1967年第一次动念头,到1978年正式递交材料,再到1981年最终获批,这中间全是煎熬。有人可能会问,既然当初为了爱情那么决绝,现在怎么又非要折腾着回来? 其实这并不矛盾。年轻时留下,是对爱人的责任;年老时归来,是对故土的眷恋。这就是中国人的“落叶归根”。 1981年,50岁的王兴复终于拿到了那张盼了半辈子的批准书。他带着妻子吴玉实和四个孩子,登上了回国的列车。 当火车驶过鸭绿江大桥,看着窗外熟悉的汉字路牌,看着久违的中国面孔,王兴复眼眶红了。这短短几百米的桥,他走了整整22年。 回到山东老家后,王兴复并没有闲着。虽然年纪大了,但他那段特殊的经历成了宝贵的财富。当地并没有把他当外人,安置工作做得挺暖心。他也没闲着,利用自己精通朝鲜语的优势,去师范学校当老师,去文化馆帮着整理抗美援朝的史料。 他在编写地方志的时候,看到那些牺牲战友的名字,经常是一边抄写一边掉泪。他说,自己是替那些回不来的战友活着,得把这些历史留下来。 到了晚年,王兴复过得很平静。他和妻子在老家安度晚年,孩子们也都有了出息。偶尔有人问起他后不后悔当年的选择,他总是乐呵呵地摇头。在他看来,人生哪有什么绝对的对错,不过是在该担当的时候担当了,在该回归的时候回归了。 咱们现在回头看王兴复的一生,会发现他其实是个特别纯粹的人。在那个集体主义至上的年代,他敢于追求个人情感;在个人主义盛行的后来,他又坚守着家国情怀。他用自己的一生,在鸭绿江两岸画了一个圆。