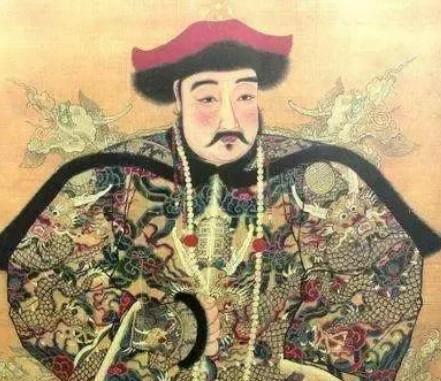

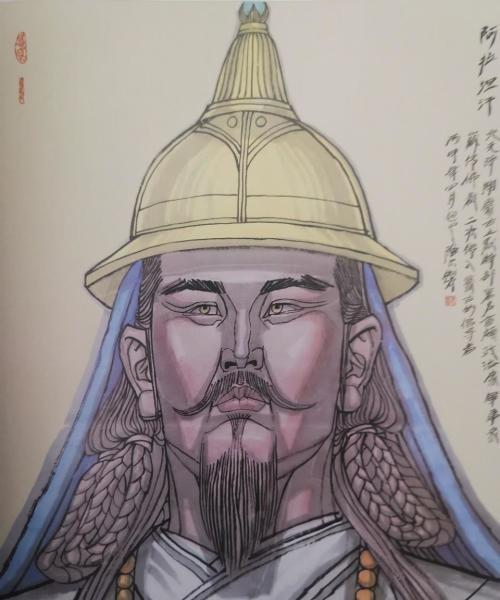

1609年,一间不见天日的牢房,仅有两个大圆孔,忽然有人递进来东西,46岁的舒尔哈齐,拖着铁链子,缓缓走向圆孔处,原来是哥哥努尔哈赤派人来给他送饭了。 努尔哈赤和舒尔哈齐,早年那关系,真是没得说。 他俩是同父同母的亲兄弟。努尔哈赤比舒尔哈齐大5岁。在那个丛林法则盛行的年代,兄弟俩相依为命,感情极深。努尔哈赤起兵复仇,舒尔哈齐是第一个响应、也是最猛的一个。 那会儿的舒尔哈齐,勇猛异常,是努尔哈赤手里最快的一把刀。 打仗亲兄弟,上阵父子兵。努尔哈赤负责运筹帷幄,舒尔哈齐负责冲锋陷阵。史书里记载,舒尔哈齐“貌类太祖,而勇健过之”,意思是长得像哥哥,但打起仗来比哥哥还猛。 在统一女真各部的过程中,舒尔哈齐立下的功劳,是实打实的。兄弟俩联手,摆平了一个又一个对手。那时候,他们是建州女真最耀眼的“双子星”。 地盘越来越大,手下越来越多。努尔哈赤的“汗王”地位越来越稳。舒尔哈齐的身份,就开始变得尴尬了。 转折点,发生在他出使明朝之后。 舒尔哈齐代表努尔哈赤去北京朝贡。明朝那边,对他这个“二号人物”非常客气,又是封官又是赏赐。这趟“出差”,让舒尔哈齐开了眼界。他看到了大明朝的繁华,也感受到了“被尊重”的滋味。 回来后,他的心态变了。 他开始觉得,凭什么都是姓爱新觉罗,你努尔哈赤是“汗”,我就只能是你手下?我也姓“爱”,我也能打,我也被大明朝册封了。 他开始“稍萌异志”。 心态一变,动作就跟着走形了。 舒尔哈齐开始干嘛呢?他开始培植自己的“小团队”。 他有几个儿子,比如阿敏、图伦,也都不是省油的灯。舒尔哈齐就有意无意地让他们发展自己的势力。更要命的是,他开始绕开努尔哈赤,搞“独立外交”。 比如,他想把自己的女儿嫁给蒙古的喀尔喀部,以此拉拢外援。这事儿他没跟努尔哈赤商量。 但努尔哈赤一开始没下狠手,毕竟是亲弟弟。他采取了“敲打”和“削权”。他找了个理由,把舒尔哈齐的几个得力手下给办了,等于砍掉了他的左膀右臂。 这是警告。但舒尔哈齐没收手,或者说,他已经骑虎难下了。 压垮骆驼的最后一根稻草,是“乌拉部之战”。 1607年,努尔哈赤要攻打女真四部之一的乌拉部。乌拉部的首领叫布占泰。这个布占泰,偏偏是舒尔哈齐的女婿。 努尔哈赤下令,让舒尔哈齐带兵去打。 舒尔哈齐怎么选的?他选了第三条路:出工不出力。 他带着部队去了,但到了地方就安营扎寨,磨磨蹭蹭。努尔哈赤派人去催,他就象征性地打了两下,然后故意放跑了女婿布占泰。 这一下,彻底摊牌了。 在努尔哈赤眼里,弟弟选择了女婿,背叛了兄长。在政治层面,舒尔哈齐这个“二号人物”,为了自己的“小家庭”和“小团体”,公然破坏了整个集团的“大战略”。 这还怎么玩?没法玩了。 乌拉之战回来后,努尔哈赤摊牌了。 他当众斥责舒尔哈齐,剥夺了他的一切权力,收回了他的部众和铠甲。舒尔哈齐彻底成了一个“光杆司令”。 但这还不够。 两年后的1609年,舒尔哈齐的两个儿子图伦和阿敏,被控告试图“叛逃”。(这件事是真是假,史料有争议,很可能是努尔哈赤的“钓鱼执法”)。 努尔哈赤借此机会,下令将舒尔哈齐“幽禁”。 这就回到了咱们开头的那一幕。 舒尔哈齐被关进了一个暗无天日的地窖。他不是战俘,他是“家贼”。他不是囚犯,他是“病人”。 最有讽刺意味的细节来了:努尔哈赤下令,每天要给舒尔哈齐送饭,不许饿着他。 1611年,48岁的舒尔哈齐死在了这座地窖里。 他是怎么死的?《满文老档》里写得很模糊,大概就是“死了”。但《清史稿》和其他资料倾向于,他是被努尔哈赤“以绝饮食”的方式处死的,也就是活活饿死。 如果真是这样,那太残酷了。那碗送了两年的饭,一旦停掉,就是死刑执行令。 铁腕和“遗产” 舒尔哈齐的悲剧,是“家族企业”转型为“封建王朝”的必然阵痛。 在创业初期,兄弟是合伙人。在王朝建立期,天上只能有一个太阳。舒尔哈齐错在,他没看清这个变化。他还想当“合伙人”,但努尔哈赤已经需要“臣子”了。 但努尔哈赤的政治手腕,还没完。 他对付舒尔哈齐,是杀鸡儆猴。但他对舒尔哈齐的“遗产”——他的儿子们,却用了另一手。 舒尔哈齐死后,他的儿子们被努尔哈赤“重新分配”了。其中最著名的,就是舒尔哈齐的第六个儿子,济尔哈朗。 舒尔哈齐被囚禁时,济尔哈朗年纪还小。努尔哈赤把他接过来,自己亲自抚养。 事实证明,这步棋高明至极。 济尔哈朗长大后,骁勇善战,忠心耿耿,成了努尔哈赤和皇太极手下的得力干将。后来皇太极死了,济尔哈朗和多尔衮一起,成了辅佐顺治皇帝的“叔王摄政”,是清初八大“铁帽子王”之一。 舒尔哈齐的血脉,最终还是以另一种方式,延续了辉煌。

![满清野史想不到明朝最后还给他们种了木马[大笑][大笑][大笑]](http://image.uczzd.cn/4833966861126845595.jpg?id=0)