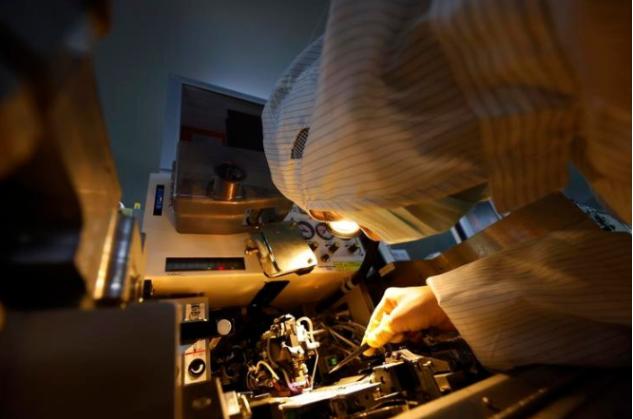

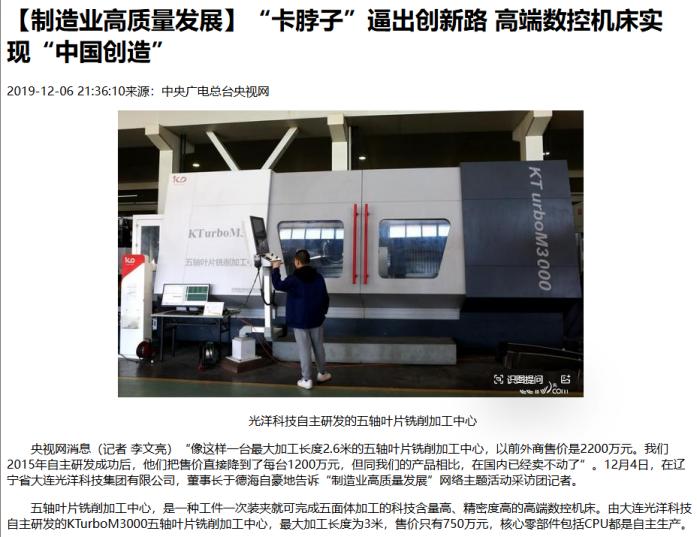

比“缺芯”还严重?90%市场被美日垄断,我们想买贵得离谱,想造却发现压根没门!而且这事不光是买不买得起的问题,而是你想自己搞一套,连“从哪开始”都找不到头绪。 这说的可不是什么冷门玩意儿,正是高端精密加工仪器——比芯片藏得更深、卡得更死的工业“隐形骨架”。 全球精密仪器市场里,美国、德国、日本合计占据80%份额,若聚焦高端加工领域,美日企业的垄断比例直逼90%,像核心卷绕设备皮带张紧机这类基础部件,日本JDC一家就霸占全球九成以上市场。 这些设备藏在产业链最深处,小到半导体芯片的蚀刻纹路,大到航空发动机的涡轮叶片,都得靠它们“精雕细琢”,缺了它们,再先进的设计图纸也只能是废纸。 看具体品类的垄断程度更触目惊心。高端电子显微镜领域,日本JEOL和美国FEI瓜分了主要市场,日立为加拿大大学定制的扫描透射电子全息显微镜,分辨率达35pm,造价2500万美元,全球难寻替代品。 半导体加工设备更不用说,全球前十大生产商里美日占了9家,日立的蚀刻设备精度连Intel都离不开,部分型号还搞独家供应,有钱也未必能买到。 国内高端数控机床市场国产化率仅6%,数控系统被德国西门子、日本发那科垄断,传动部件则掌握在日本NSK、THK等企业手里,上游产业链几乎被掐断。 实际采购时的套路比高价更让人无奈。大连光洋科技1999年想买两台数控机床,国外厂家不仅漫天要价,还附加霸王条款:连机床安装在哪、谁来操作、用来加工什么部件,都得受对方严格监控,擅自变更用途就会触发加密锁自动锁死。 这种“花钱买限制”的情况并非个例,瑞士向中国出口的高端机床均价超51万美元,论斤卖的价格是国产机床的10倍,即便如此,航空航天领域急需的钛合金加工设备仍得排队抢购。 更讽刺的是,国内企业买进口设备的价格往往比欧美企业高30%,还不包安装调试,相当于额外缴纳“技术垄断税”。 转向自主研发才发现,真正的难关藏在产业链的毛细血管里。沈阳机床为突破导轨技术,花了数年时间才掌握11米长零件的淬火工艺,要知道大型龙门加工中心的导轨长度普遍超过10米,此前国内技术只能加工2米的零件,差一点都无法满足精度要求。 精密位移测量器件这双机床的“眼睛”,曾被国外完全垄断,直到国内企业另辟蹊径用“时间测量空间”技术造出纳米时栅,才打破僵局。 数控系统的研发更像无底洞,国内超九成高档数控系统依赖进口,企业投入数亿研发数年,造出的产品在稳定性、响应速度上仍与发那科有差距,连主轴转速从3000转到8000转的突破,都耗费了大量实验成本。 基础材料和部件的短板更让人绝望。机床最易损耗的导轨,需要特殊合金材料保证硬度和寿命,国内材料的耐磨性能仅为日本同类产品的六成;高转速主轴里的陶瓷轴承,国内生产的精度差0.1微米,装上去直接导致机床加工误差翻倍,只能依赖进口。 大连光洋为搞自主研发,董事长曾变卖个人家产填补资金缺口,花了十年才建起近400人的研发团队,最终实现85%的自主化率,即便如此,仍有部分核心部件需要定制加工。 这种困境并非个例,国内仪器企业80%是小微企业,没有一家能进入全球前列,研发投入总和还不及日本发那科一家的年度投入。 更棘手的是技术壁垒形成的闭环。美日企业通过百年积累,已建立从材料配方、加工工艺到软件算法的完整体系,比如日立的质子束放疗加速器,整套设备售价2亿美元,全球装机量不超15台,核心技术从不对外授权。 国内企业即便拆解了进口设备,也看不懂内部的精密结构配合,更别提复制生产,就像知道手表里有齿轮,却不知道齿轮的齿数和咬合角度是怎么设计的。 韩国曾试图突破半导体设备垄断,投入巨资多年,目前全球份额仍仅2%,反衬出美日技术壁垒的坚固程度。 这些仪器的卡脖子,比芯片更隐蔽却更致命。芯片好歹有明确的追赶目标和成熟赛道,而高端精密加工仪器涉及机械、材料、电子等数十个学科,每个细分领域都需要长期积累,没有捷径可走。 沈阳机床花了8年才让中国“S试件”检测方法成为国际标准,这只是高端机床领域的一项基础突破,要实现全面替代,恐怕得用几代人的时间去填坑。 现在国内企业能造出部分中高端设备,但在航空航天等关键领域,仍不敢轻易替换进口产品,毕竟一台设备的精度误差可能导致整台发动机报废,没人敢拿安全冒险。