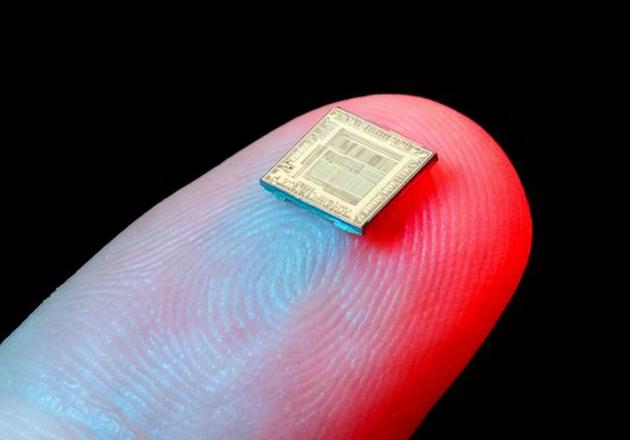

【为什么不断重大突破却依然面对卡脖子?】 最近常被一个矛盾现象打动:一边是中国科研界的“喜报刷屏”,北大团队刚在《自然·电子学》发了能让GPU效率翻千倍的模拟芯片,清华团队又在《自然》亮出亚埃米级成像芯片“玉衡”。 另一边却是产业界的“沉默前行”,高端光刻机仍被卡着关键配件,2024年集成电路进口额还高达3864.1亿美元,比出口额多出两倍多。 这就像看着厨房不断传出“菜要炒好了”的吆喝,餐桌却迟迟上不了硬菜,到底是哪儿出了问题? 现在打开科技新闻,十篇有八篇是“重大突破”,而且大多带着《自然》《科学》的标签。 这些成果确实有价值,比如北大那款模拟计算芯片,求解128×128矩阵的速度是顶级GPU的千倍,理论上能让AI训练效率飙升。 但仔细琢磨就会发现,科研的终点是“发表论文”,产业的起点却是“量产赚钱”,两者压根不在一条赛道上。 有数据更直观:中国高校专利转化率才6.8%,而斯坦福这类名校能做到30%以上,很多顶刊成果刚走出实验室就成了“抽屉里的宝贝”。 更关键的是,不少研究盯着“理论创新”,比如为了突破而设计极端场景,跟企业真实需求差着十万八千里。 再看低调的产业界,这里藏着真正的答案,做产业不是写论文,得跨过“三座大山”。 第一座是“转化死亡谷”,中芯国际2024年能用国产DUV做出5纳米芯片,可从实验室技术到量产,光调试参数就花了两年,还得接受市场考验。 第二座是“全链协同关”,光刻机有10万个零件,光源来自美国、镜片来自德国,中国企业得一个个啃下来,上海微电子的28纳米光刻机样机,光配套光刻胶就磨了五年才突破。 第三座是“保密铁律”,产业竞争拼的是先发优势,ASML禁售核心设备后,国内先进生产线都藏着掖着,等你知道的时候,往往已经稳定运行好几年了。 有人说“发在外国杂志的突破没用”,这话有点绝对。 那些高校团队里的博士生、博士后,正是产业急需的人才储备,他们带着技术思路进入企业,就是突破的种子。 但要真正解决卡脖子,得打通“科研-产业”的堵点:别再让论文影响因子成为唯一指挥棒,像江苏那样搞“企业出题、高校解题”才靠谱。 也得给企业人才更多认可,不然应届博士只有20%愿意去企业,产业哪来的创新底气? 其实科技突破从来不是敲锣打鼓的事儿。 CR450高铁造出来了,得跑满60万公里才敢载客;国产光刻机突破了,得经过无数次量产验证才敢官宣。 那些藏在实验室里的论文是“火种”,但只有产业界默默添柴、耐心淬炼,才能烧成“燎原之火”。 你觉得科研成果该怎么更快落地到生产线?