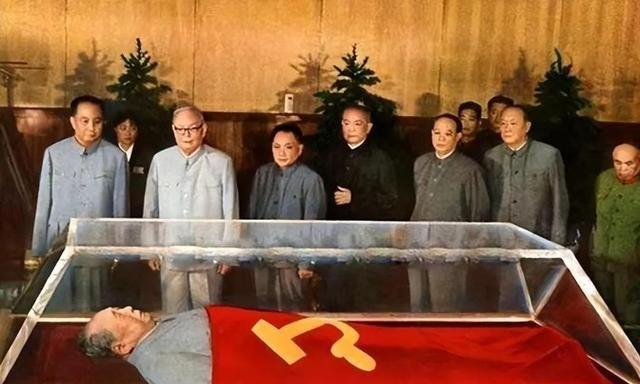

1976年华国锋虽然确定了永存毛主席遗体,但有个大问题没有解决,按照中国人思维,坟墓要建造在偏僻安静、有树有水,鸟语花香的地方,那么纪念堂建在哪里最合适呢? 华国锋1921年出生在山西交城县,那地方是典型的北方农村。他本名苏铸,小时候上过私塾,接受点基本教育。1938年加入中国共产党,那年他17岁,正赶上抗日战争爆发。他在交城县参加抗日游击队,改名华国锋,从事基层动员工作。抗日时期,他主要在山西本地活动,负责组织群众支援前线,处理地方事务。那些年,游击战打得激烈,他也跟着队伍转移过几次,积累了基层经验。 解放战争打响后,华国锋留在地方,继续干行政活儿,管后勤和群众工作。1949年新中国成立,他调到湖南,先当湘潭县委书记,抓农业生产和土改落实。没几年升到湘潭地委书记,管一区域的经济恢复。那时候湖南是农业大省,他参与推广水利建设和粮食增产,工作挺接地气的。1950年代后期,他当上湖南省副省长,负责全省工业农业规划,经常下乡检查落实情况。 1970年代初,华国锋逐步进入中央。1971年他成为中共中央委员会委员,开始接触高层决策。1973年选为政治局委员,参与国家大事讨论。1975年出任国务院副总理,协调日常政务。1976年2月,他当国务院代总理,处理行政事务。4月升为国务院总理兼中共中央第一副主席,主持政府工作。10月担任中共中央主席和中央军委主席,领导党和军队事务。这些年头,他从地方一步步上来,积累了不少经验。 1976年9月9日毛主席逝世,华国锋负责后事处理。中共中央很快决定永久保存遗体,选址工作紧跟着启动。9月14日,国家计委组织八个省市的设计人员,在北京前门饭店集中讨论方案。起初考虑北京西山等地,那里安静,有山有水,符合传统观念。设计组开了座谈会,听各界意见,最后倾向天安门广场。华国锋审阅报告,指示注重实用和群众便利,放弃偏远位置,转向广场南端,原中华门遗址。 选址定在天安门广场南端,南接正阳门,北邻人民英雄纪念碑。这地方是国家政治中心,便于群众瞻仰。广场是新中国成立宣告地和国庆活动场所,选择这里体现毛主席历史地位。华国锋亲自把关设计,强调风格简朴庄重,用灰色石材为主。北大厅放毛主席坐像,选沙发坐姿,突出亲民形象。设计团队调整布局,确保入口宽敞,方便人群流动。 11月24日奠基仪式在天安门广场举行,华国锋参加并发表讲话。工程指挥部由李瑞环负责,国务院第九办公室协调。施工动员上万工人,用全国材料推进。工地日夜赶工,主体结构1977年3月22日封顶,整个建筑5月24日完成。占地5.72公顷,总面积33867平方米。水晶棺放在瞻仰厅正中,盖党旗。华国锋多次检查进度,确保按时完工。 这个选址没走传统路子。中国人老观念里,坟墓要偏僻安静,可天安门广场热闹,人来人往。华国锋考虑毛主席一生为人民服务,建在广场能让老百姓容易瞻仰。广场象征意义强,是国家心脏地带。设计组征求意见时,很多人都觉得这地方合适,便于国际友人参观。华国锋指示靠艺术家设计,注重艺术性和实用结合。 工程从1976年11月动工,到1977年5月完工,只用半年多。华国锋对项目上心,经常查看。纪念堂建成后,成为天安门广场一部分,每天有群众排队进去瞻仰。选址过程从讨论方案到最终确定,体现了集体决策。最初方案包括西山,但华国锋觉得不方便群众,转而选广场。整个过程高效,反映了当时的国家动员能力。 1977年9月9日纪念堂落成,华国锋出席典礼,与领导同志一同查看。广场上群众聚集,此后纪念堂开放供瞻仰。华国锋继续领导国家事务,处理政务。1980年2月,在中共中央会议上,他提出辞去国务院总理职务,会议通过,他交接工作。1981年6月,中共中央全会召开,华国锋辞去中共中央主席和中央军委主席岗位,逐步退出领导层。 2008年8月20日,华国锋在北京因病逝世,享年87岁。新华社发布讣告,处理后事。他的骨灰运回山西交城卦山安葬。纪念堂选址的决定,是华国锋政治生涯一部分,虽然他后来淡出,但这个贡献留了下来。广场位置让纪念堂融入国家象征中,供后人缅怀。