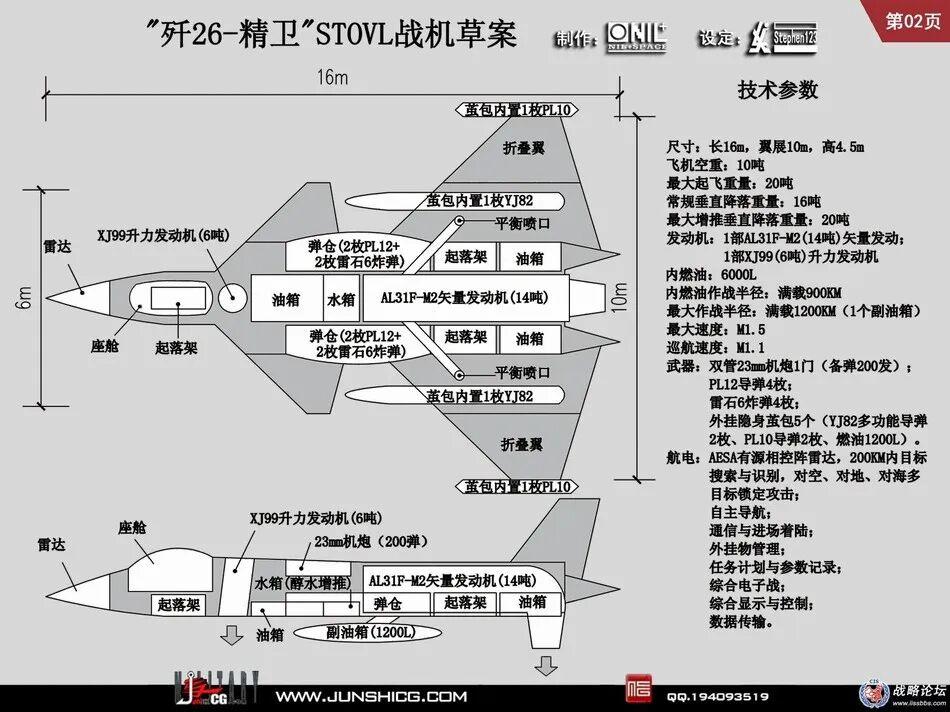

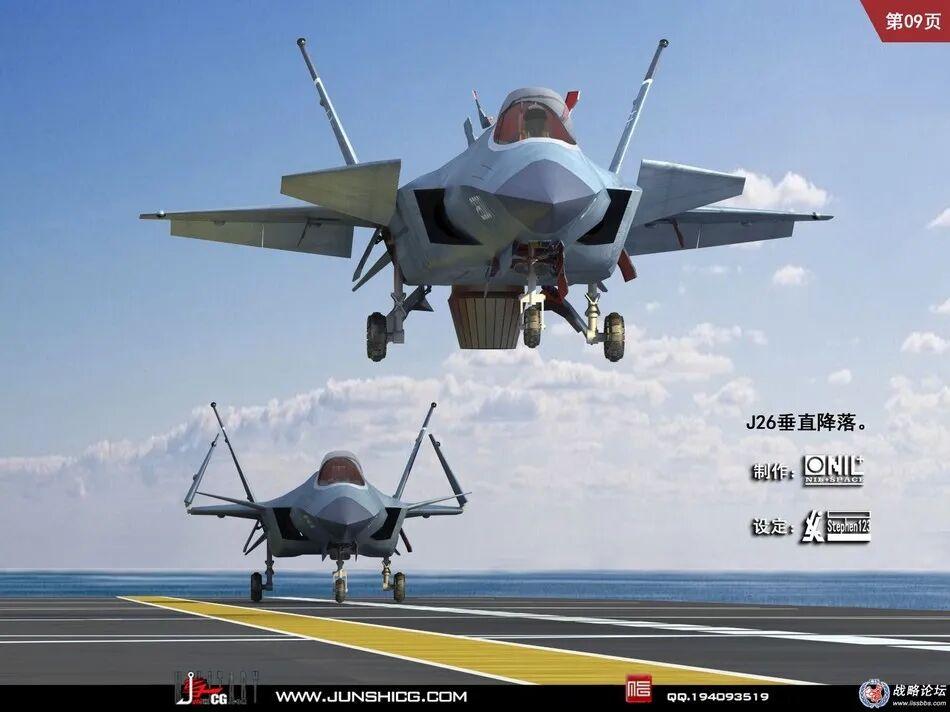

中国垂直起降战机方案曝光,075会装备吗?近期,两组中国垂直起降战斗机设计图在网络流传。一款采用单发矢量推力设计,靠发动机喷口偏转提供升力。 另一款是双发折叠升力风扇布局,两款均搭载隐身涂层和倾斜尾翼,外形贴合现代空战需求。 垂直起降战机的核心优势,是不依赖长跑道,原地就能完成起飞和降落,这让它能适配两栖攻击舰、岛礁简易机场等多种平台。 支持者认为,若能装备075,可让两栖攻击舰,拓展空中作战功能,在远洋部署或岛礁相关任务中提供空中支援。 比如在两栖行动中,垂直起降战机可快速升空执行侦察、警戒任务,或打击近距离目标,比舰载直升机反应更快、覆盖范围更广,能补充现有作战体系的短板。 反对者的顾虑也很实际。垂直起降技术的设计难度极大,要在有限机身内同时兼顾升力和飞行性能,必然导致结构复杂。 像发动机喷口偏转需要精密的液压控制系统,升力风扇则要解决与主发动机的动力分配问题,这些都会增加机身重量。 重量上去了,战机的载弹量、航程就会受限,比如美国F-35B的作战半径比常规舰载机少约30%,载弹量也少2-3吨,综合战力存在明显局限。 更关键的是,076两栖攻击舰已配备电磁弹射系统,常规舰载机可通过弹射起飞,不仅载弹量和航程更有优势,作战效率,也远超垂直起降战机。 其实这里上世纪70年代,我国曾启动“四号任务”,目标是研发首款垂直起降战斗机,后来还引进了英国“鹞”式战机进行拆解研究,摸清了升力发动机、矢量喷口的基本原理。 虽因当时技术条件有限,项目最终未能量产,但积累的设计数据、结构设计经验以及问题解决方案,为如今的方案迭代打下了重要基础。 从技术层面看,垂直起降要攻克三大核心难题:一是动力分配,升力系统和飞行发动机需无缝切换,避免动力中断; 二是重心平衡,战机起降时重心变化大,需靠精密控制系统维持稳定; 三是散热问题,升力发动机短时间内会产生大量热量,若散热不及时会导致设备故障。 目前全球仅美国、英国等少数国家掌握成熟技术,F-35B的研发就耗时15年,期间多次出现发动机过热、喷口故障等问题,足见其技术门槛之高。 此次曝光的两款方案,更多呈现的是我国在垂直起降领域的技术探索。 这类预研工作,是航空工业发展的常规路径。无论是单发还是双发方案,都能为后续航空装备研发提供参考,丰富技术储备库。