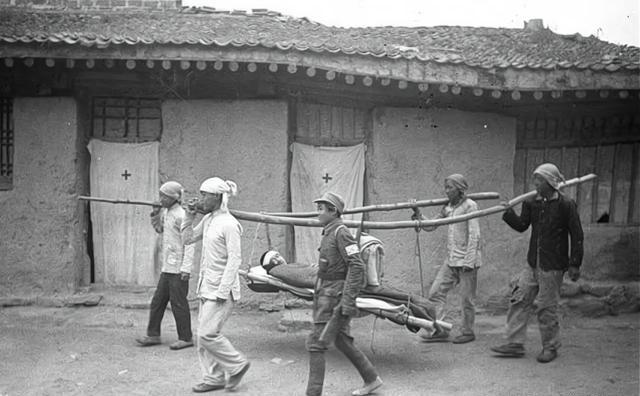

1947年,李天霞因见死不救,导致张灵甫丧命,逃到台湾后,起初并没立刻被算旧账,还被安排了个“国防部参议”的闲职。可这份“体面”从一开始就有裂痕,孟良崮一战,全军覆没,军中一直对此耿耿于怀,张灵甫家属也多次找高层要说法,李天霞自然躲不开。 在黄埔军校第三期结业的时候,李天霞与张灵甫并肩站在操场上领军装。当时谁也没想到,二十年后,两人的名字会被捆绑在一场几乎决定华东战局的惨败里。 那年北伐后,李天霞一路升迁,先后参与中原大战、淞沪抗战。1940年枣宜会战中,李天霞指挥第100师在敌强我弱的情况下守住防线,却因补给中断损失惨重,事后被“暂时免职”。 他没说话,但心里很清楚,自己并不被那些中枢派系真正信任。 李天霞的性子保守,行事谨慎,黄埔里有名。战术上他常倾向防守,以保存实力为上,不像张灵甫那般锐气逼人。 1946年整军,李天霞被任命为整编第八十三师师长,驻防鲁南一带。这个职务听起来不低,但在张灵甫眼里不过是个“外线掩护”的角色。 两人在滕县会面那次气氛尴尬。张灵甫主张突击,以期快速围歼共军主力,而李天霞却反复强调敌情未明,要求保留机动部队。会后张灵甫摔门而去,说了一句“只知道保命的人,打不了仗”,李天霞站在原地没吭声。 1947年5月,整编第七十四师独进孟良崮山区,华东野战军迅速合围,张灵甫几次通过电报请求李天霞火速支援。李天霞确实收到了,但始终未调兵,电报回复也十分含糊。 有人问他要不要动,第八十三师距离最近,只需一日行军。 他只是说:“等命令。” 可命令永远没来。第七十四师陷入重围,士兵断粮断水。最后一封电文里,张灵甫留下了“阵地危在旦夕,望兄速援”,发完这句,他便再没音讯。 几天后,尸体在山坳里找到。 李天霞随即被调往后方,几个月后去了台湾,领了个没人搭理的参议员职位。他每次开会都低着头,连张灵甫的名字都不愿听见。 1950年代,张灵甫的夫人多次登门要求重新调查当年战情,但案卷总在“资料不足”中被归档。陈诚对李天霞虽不满,却碍于旧识情分,没有深查。 只是李天霞的名字,慢慢从军事会议的名单上消失。 战史上写着第七十四师全军覆没,但李天霞为何按兵不动,没人敢写清。有的说是派系问题,有的说他心怀私怨,但他自己从未正面回应过。 错过的援军,沉默的电报,后来都变成历史的空白。对李天霞来说,那个山头,也许永远都过不去了。