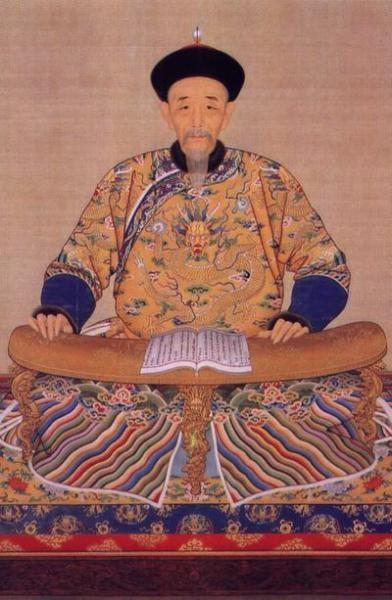

1750年,乾隆生病,皇家太医们治了很久却没有好转,一乡下郎中把脉后,大哭道,“没救了,没救了!”乾隆听罢,哈哈大笑,“赏!重赏!”。 这段在民间流传的故事,藏着清代中医史上一段耐人寻味的往事。 太医院的御医们捧着祖传的医书,开了一帖又一帖温补方子,乾隆的头痛目眩反而越来越重,谁也没想到最后解围的竟是个山东来的乡下郎中。 这位郎中名叫黄元御,本来想凭着过目不忘的记性走科举路,29岁那年一场时疫坏了左眼,清代科举讲究“五官端正”,他的仕途梦就此碎了。 无奈之下,他才拜当地名医刘太吉为师,把读经史的劲头全用在了《黄帝内经》上,在山东乡下行医十年,治好了不少疑难杂症,才有了“南臧北黄”的名声。 宫里的御医们听说要请个民间医者,本来是一百个不乐意。 他们祖上几代都在太医院当差,诊病向来用参茸补药,觉得这样最稳妥。 可乾隆的病拖了两个月,鹿茸、肉桂用得越多,头晕越厉害,军机大臣刘统勋实在看不下去,才举荐了同乡黄元御。 黄元御奉旨入京时,心里也打鼓。 他本来想按民间的法子,先问病情再切脉,到了紫禁城才发现规矩大不一样。 太监传话,只能隔着帘子把脉,旁边还站着几个御医盯着。 他搭上脉就觉得不对劲,脉象沉细如丝,舌象却透着一股不自然的淡白,这不像是天子会得的病。 后来才知道,这是乾隆故意让人伪装的。 太医院的人怕他真有本事,想先试试深浅。 黄元御诊了片刻,突然放声大哭,说病人脉绝无根,怕是熬不过三天。 这话一出,帘子后面传来笑声,乾隆亲自走出来说,果然是有真本事的,连朕的试探都看穿了。 黄元御开的方子并不复杂。 他没用贵重药材,只开了天麻、钩藤这些平肝的药,加了点茯苓健脾化湿。 三剂药下去,乾隆的头痛就减轻了大半,后来还赐了块“妙悟岐黄”的匾额给他。 不过黄元御没留在宫里太久,他觉得官场应酬太耗精力,还是回乡写书更实在。 黄元御晚年写的《四圣心源》里,提出了“中气升降”的说法,认为脾胃是身体的轴心,很多病都是因为阳气不足。 这个观点后来影响很大,现在不少中医调理身体,还会参考他的理论。 他的书传到日本后,甚至被奉为“医道圭臬”,这怕是连他自己都没想到的。 如此看来,黄元御的故事不只是个传奇。 一个科举失意的文人,靠着实打实的医术,在等级森严的清代闯出一片天。 他没靠吹捧逢迎,只凭脉诊准确、用药果断,就赢得了帝王的尊重。 这或许能给我们一点启示,不管在什么时代,真才实学永远比虚名更可靠。 现在回头看,乾隆当年重赏黄元御,不只是赏他识破了试探,更是赏他那份不被权威吓倒的勇气。 太医院的御医们学了一辈子医,却被规矩捆住了手脚,反倒是乡下来的郎中敢说实话、用实效说话。 这故事过了两百多年,听着依然让人觉得,有时候打破常规,才能看到真正的答案。

![乾隆可是把雍正的心腹差不多搞了个遍[吃瓜]](http://image.uczzd.cn/525717137812146445.jpg?id=0)