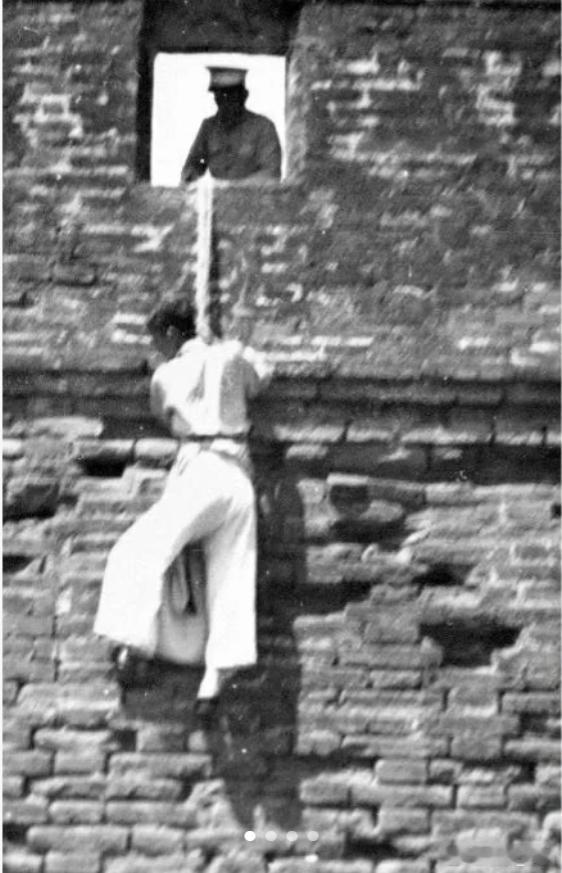

二战时,日军给女性强行注射“606药剂”,注射完,士兵就露出了邪恶的笑容,“606药剂”究竟是啥? 这种场景在二战期间的亚洲战场并不罕见,很多女性在毫不知情的情况下被强行注射药物,事后身体出现各种不良反应。 当时的她们根本不知道这到底是什么东西,只觉得身体像被掏空一样,每天都活在痛苦中。 606药剂最初可不是用来害人的,本来想是德国科学家保罗·埃利希为了治疗梅毒研发的,经历了605次失败才成功。 1910年开始临床应用后,确实替代了毒性更大的水银疗法,救了不少人。 但后来发现,这项医学成果到了日本军方手里,完全变了味。 日本军方在1930年代通过《药理战研究报告》引入该药物,档案显示他们明确标注了“非治疗性应用方案”。 1942年日本陆军军医学校的《性病防治手册》里甚至记载着“批量注射规程”,里面写着“无需考虑患者耐受度”。 这种把救人的药变成害人工具的操作,实在让人无法理解。 日军在占领区建立了庞大的女性猎捕网络,根据1944年日本宪兵队《占领区女性征用统计》,中国女性占比达67%,朝鲜半岛女性占29%。 这些女性被强行带走后,通过“移动慰安所”制度运往各个战场,太平洋战场上甚至有“从军慰安妇输送船”的相关考古发现。 为什么日军要这么做?从经济角度看,1943年《陆军省军务局报告》显示,每支606药剂成本仅为招募新慰安妇的1/20。 军事上,1941年马来亚战役期间,日军性病发病率高达38%,他们想用这种方式控制疾病传播。 但说到底,还是把女性当成了可以随意消耗的物品,这种冷血态度让人不寒而栗。 注射后的副作用非常可怕,很多女性出现周围神经炎导致的肢体麻木、皮肤溃烂,严重的还会肝肾功能衰竭。 韩国受害者金学顺1991年公开作证时说“每月三次,像被毒蛇咬噬”,2015年韩国延世大学对12名幸存者的骨骼检测,发现砷含量超标300%,这些都是日军暴行的铁证。 战后日本政府的态度更让人失望,1997年审定通过的《新历史教科书》删除“慰安妇”表述,改为“从军女性”,2007年安倍内阁的调查报告甚至称“没有发现政府强制征用证据”。 606药剂事件不仅仅是医学伦理的沦丧,更是整个慰安妇制度性罪恶的缩影。 当科技被用来实施暴力,当国家机器成为犯罪工具,留给受害者的是一辈子的创伤。 我们铭记这段历史,不是为了延续仇恨,而是为了防止类似的悲剧再次发生。 如今,“慰安妇雕像”在各国的设立运动还在继续,这提醒着我们,对任何形式的制度性暴力保持零容忍,是人类文明存续的必要前提。 希望日本政府能早日正视历史,给受害者一个迟到的正义。