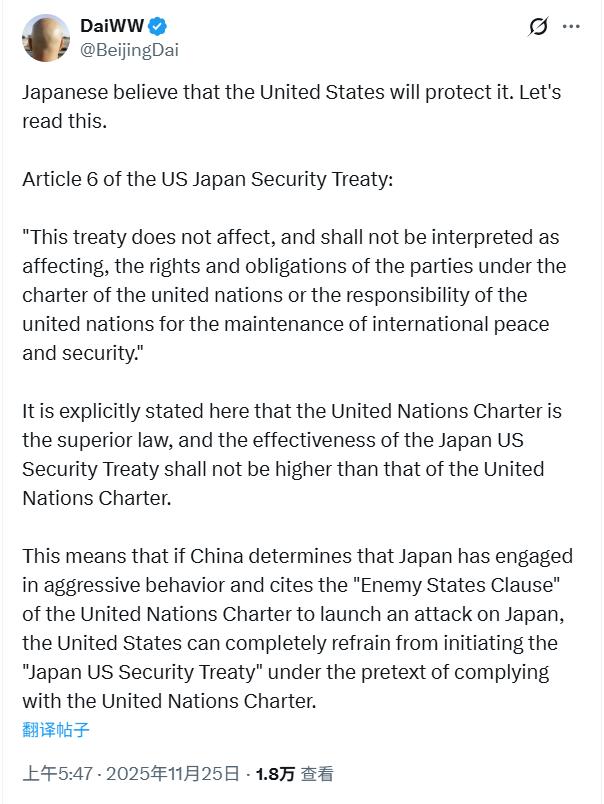

日本媒体刊文表示,如果中国能够制裁经济实力雄厚、外交影响力强大且受美国防御条约保护的日本,那么其他国家也不应幻想自己能置身事外。 这番话听着挺唬人,又是说自己经济实力强,又是提有美国的防御条约背书,转头就摆出一副受了委屈的样子喊人帮忙,这种反差感着实让人觉得滑稽。 事情的源头其实很明确,2025年11月,日本政客高市早苗公开把多个敏感议题捆绑在一起,直言若相关区域爆发冲突,日本可行使集体自卫权,把原本模糊的态度摆到了台面上。 这种主动挑动敏感神经的表态,自然引发了中方的强烈回应,仅隔24小时,中国外交部就两度召见日本大使,随后暂停了赴日旅游与水产进口,这可不是凭空的制裁,是对不当言论的合理反制。 日本媒体不说自家政客先挑事的前因,只喊着自己被“制裁”了,这种选择性忽略的本事,真是把舆论操控玩得明明白白。 大家想想,国际交往讲究个互相尊重,你都主动触碰别人的底线了,还不许别人做出反应?这就像有人当着你的面挑衅,你反驳几句,他反倒哭着喊着说你欺负他,哪有这样的道理。 日本一直标榜自己经济实力雄厚,可这次中方只是暂停了部分领域的合作,东京股市里的旅游、航空、零售板块就接连跌停,北海道的渔民连牙鲆都卖不出去,这“雄厚”的抗风险能力,怎么看着有点名不副实。 更有意思的是,他们还搬出了美国的防御条约,觉得有了这个“保护伞”就能高枕无忧,可美国驻日大使虽然嘴上说条约适用相关区域,实际行动上也只是口头打气。 美国那边心里门儿清,不会真为了日本的不当言论就跟其他大国硬碰硬,所谓的“保护”更像是个用来安抚日本的口头支票,关键时刻能不能兑现,谁也说不准。 日本政府急着推出补贴收购滞销水产,还想找中东和欧美新买家,可冷链物流调度和市场开拓哪是一朝一夕能成的,渔民们抱怨“安保口号听起来热血,可我们连柴油都快买不起”,这才是最真实的处境。 日本媒体喊着“其他国家不应幻想置身事外”,本质上就是想拉着其他国家一起给中方施压,可这种把别人当枪使的算盘,估计没几个国家愿意配合。 每个国家都有自己的利益考量,谁也不想因为别人的挑衅,就把自己卷入不必要的纷争里,日本想靠几句煽动性的话就抱团施压,未免太天真了。 之前日本还宣布把部分“爱国者”导弹回售美国,同时加购美制滑翔炸弹,一边想着靠军备壮胆,一边又在经济上扛不住反制,这种又硬又怂的样子,着实让人看不懂。 他们嘴上说自己外交影响力强大,可在处理双边关系时,不是想着沟通协商,而是靠挑衅刷存在感,遭遇到反制后又急着找外援,这哪里是有影响力的表现,分明是没底气的体现。 中方的反制措施,既没超出合理范围,也精准打在了日本的痛点上,旅游和水产都是日本民众息息相关的领域,这也是在提醒日本,政客的激进言论,最终要由普通民众来买单。 咱们普通老百姓都明白,做人做事要讲道理,不能仗着有靠山就为所欲为,国家之间更是如此,想靠挑衅博眼球、谋私利,最后必然要付出代价。 日本媒体的这番喊话,更像是一种无奈的挣扎,他们心里清楚,仅凭自己的力量扛不住中方的反制,只能寄希望于外部支援,可这种把希望寄托在别人身上的做法,本身就不靠谱。 美国驻日大使虽然言辞强硬,但他的履历里藏着生意逻辑,加强美日军备合作对他背后的利益集团来说,意味着更多的军火和技术订单,所谓的“支持”未必是真心为日本着想。 日本一直想在区域事务中彰显存在感,可采取的方式却是不断触碰敏感红线,这种激进的做法不仅没带来好处,反而让自己陷入了经济和外交的双重被动。 国际社会讲究的是互利共赢和相互尊重,任何试图挑衅别人底线、破坏地区稳定的行为,都必然会遭到反噬,日本媒体与其喊着找外援,不如劝劝自家政客收敛一下激进的做法。 日本媒体的这番煽风点火,本质上是想混淆视听、转嫁责任,把自己的挑衅行为包装成“受害者”遭遇,这种小伎俩根本骗不了明眼人。 国家之间的交往,尊重是前提,底线不能碰,任何试图突破红线的行为都将付出相应代价,靠喊外援解决不了根本问题,唯有回归理性沟通、相互尊重,才能真正化解矛盾,这也是所有希望地区稳定的国家都该明白的道理。 信息来源:The Japan Times.2025-11-25