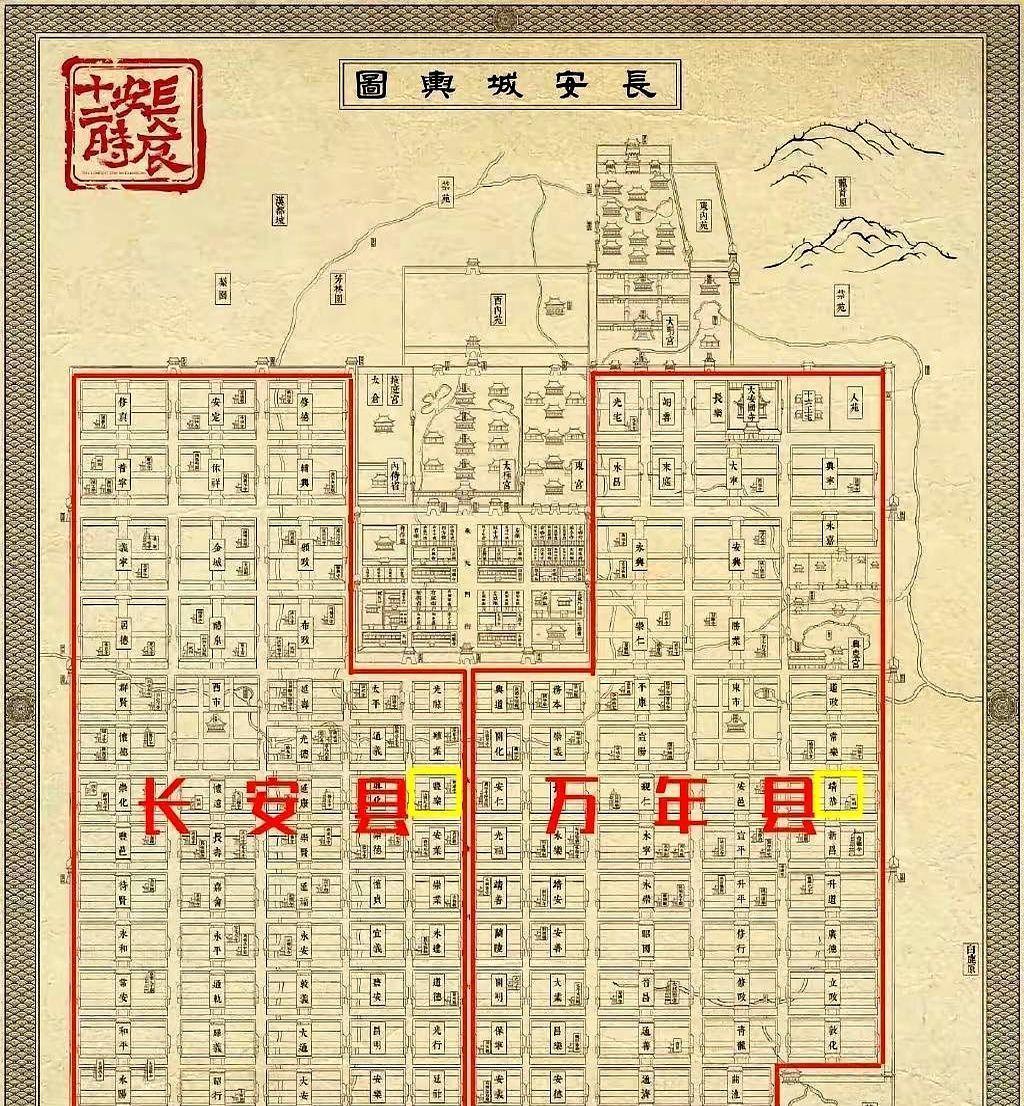

刷《去天尺五》时我才发现一个冷门设定,唐代的长安其实一条朱雀大街“腰斩”,东西分属万年县和长安县,雍州府说是首都顶配,实操却像极了现在的双区行政,左脚跨过去归西安碑林区,右脚缩回来成了新城区,这种“一城两政”堪称古代版的“内卷式管理”. 韦韬攥着案宗在西市石板路上疾走,脚底碾过刚散落的皮毛碎屑——西边的长安城总这样,鞣制皮革的酸味儿混着胡商的吆喝,比东边万年县的檀香味儿呛人多了。 现在住的小区也常这样,快递柜划在两区交界,昨天物业还为“该谁清理柜旁垃圾”跟隔壁街道吵了半小时,保洁阿姨叉着腰站在线中间,扫帚尖儿挑着半片塑料袋,活像唐代县尉们隔着朱雀大街对峙。 翻《唐六典》才知道,当年这么分不是没道理。皇城根下的万年县守着太庙和勋贵府邸,金吾卫巡街都得轻手轻脚;长安县则把城墙外的工坊、货栈全兜进来,官署门口总堆着待检的驼队商货——就像把蛋糕切成两半,一半供着,一半忙着赚钱。 可案子不会管这些。靖恭坊的马奎死在万年县地界,凶器却追到了长安县的铁匠铺,韦韬拿着验尸格目找杜玉,对方正给波斯商人办“过所”,头都没抬:“先把你西市那伙偷运硫磺的抓了再说。” 后来看《通典》才懂,这种“各扫门前雪”早有规矩——两县结案后需用朱笔在卷宗骑缝处签字,再由雍州府勾检,比现在跨省调卷还麻烦。 可换个角度想,安史之乱时长安县的工匠坊连夜打造兵器,万年县的粮仓火速调粮,倒也没耽误事。 西市的胡商最爱说“不怕县尉管,就怕县界拦”——东边的丝绸商想在西边设摊,得先过韦韬的关,再递帖子给杜玉,文书能堆到案头三尺高。 这种分割让每个县都成了独立“小朝廷”,税银、捕快、甚至坊门钥匙都各管各的。 时间长了,连井水都分“万年甜”“长安咸”,更别说案子了。 现在社区办事总遇“这条街归他们”,其实跟唐代县尉们的争执没两样——都是那道看不见的线在作祟。 短期看,古代的“内卷”成了现在的镜子;长远说,真正该抹平的不是地图上的边界,是心里的墙。 朱雀大街的青石板早被踩成了粉末,可我们脚下的“线”还在。 下次在小区门口被问“你住哪区”时,或许该想想:韦韬和杜玉当年要是能共用一本案宗,会不会少死几个马奎?