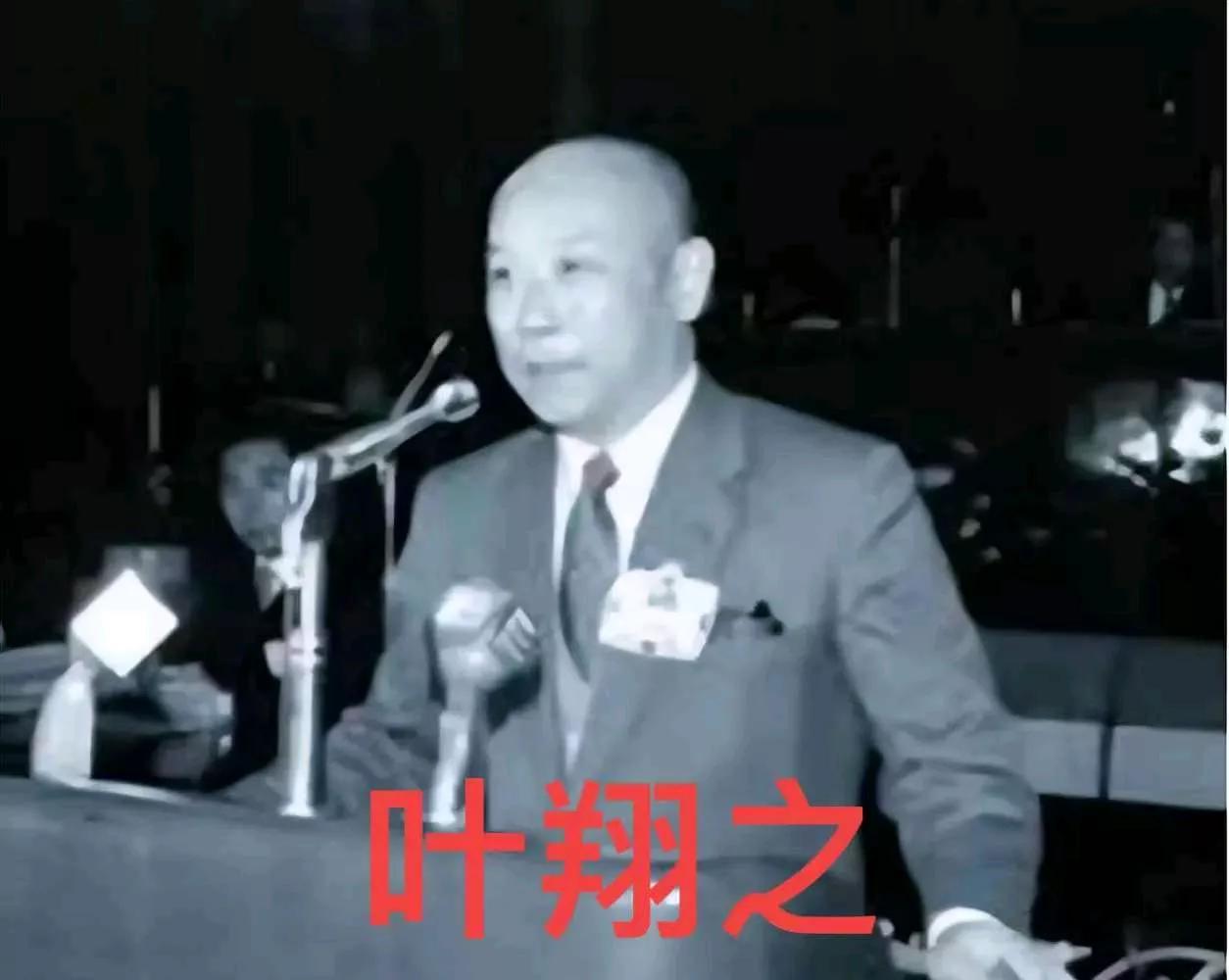

1951年,陶建芳将军的就义照,他的事迹和吴石将军一样壮烈,然而很少有人知道,拍下照片的这一天是1月24日,不久他牺牲在台北马厂町刑场。 为何这样一位与吴石将军齐名的英烈,名字却在历史长河中近乎湮没? 1940年代的浙西战场,富春江中游的桐庐、富阳段江面上,总能看到他带着便衣组勘察水情的身影——那时的他,是国民党第三战区“挺三纵队”指挥所主任,手中握着的不仅是防务地图,更是沿江百姓的生命线。 1905年,上海的一个普通家庭迎来了他的降生,谁也未曾想到,这个日后投身军旅的青年,会在四十六年后以那样壮烈的方式定格生命。 抗战时期的他,统筹着沿江防务与物资调配,三个便衣组在他的指挥下,像三把尖刀插在日伪据点林立的水陆要道,稍有差池便是全线溃败的危局。 1949年,他随国民党军队退守台湾,身份悄然转变;表面是军方后勤系统的高级参谋,案头堆满的是物资报表;实则是潜伏的利刃,电波的另一端,连着大陆的情报网络。 白色恐怖笼罩的年代,这样的双重身份如同行走在钢丝上,脚下便是万丈深渊。 1950年,蔡孝乾的叛变像一颗投入暗河的石子,激起的涟漪迅速波及整个潜伏网络;国民党保密局的监听设备捕捉到异常电波,顺藤摸瓜找到了他负责的仓库。 账本夹层里那本比指甲盖还小的微型密码本,成了压垮他的“铁证”。 审讯室的灯光彻夜不熄,灌水、电击、剥夺睡眠,种种酷刑未能撬开他的嘴;面对敌人的逼问,他只淡淡一句“不满时局”,四个字,重若千钧,护住了身后所有战友。 1月24日那天,他特意整理了军装的领口,挺直脊梁走向刑场,镜头里的他没有丝毫畏惧,只有一种近乎禅定的平静;当晚,枪声在马厂町响起,他口袋里那张泛黄的全家福,永远缺了留在大陆的那一半。 时间来到2025年11月,国家安全部门公布的一批隐蔽战线档案,终于让陶建芳的名字重新清晰;档案首次披露,他在华东局系统中是“华东线”的关键节点,情报传输、物资调拨、通信保障,他构建的网络远比世人此前认知的更复杂。 在大陆,陶建芳等英烈的名字被郑重写入纪念名册,国台办在11月的例行发布会上明确指出,他们为国家统一作出的牺牲“不可磨灭”,其精神是“中华民族的共同财富”;英烈纪念,早已成为凝聚民族共识、推动国家统一的精神纽带。 而在台湾,2025年10月的“白色恐怖记忆展”上,陶建芳、吴石等名字被刻意从受难者名单中划去,只留下“本土政治受难”的片面叙述;更有立法机构议员鼓噪拆除马厂町纪念碑,理由竟是“象征外来政权的压迫”——这种对历史的刻意剪裁,何尝不是对牺牲者信仰的亵渎? 但历史的真相从未因刻意遮蔽而消失。 2025年11月,台北一场由大陆海协会与台湾统派组织合办的“缅怀英烈”纪念活动,三百多人冒着细雨到场,台湾政治受难人代表在发言中字字铿锵:“不管当局如何扭曲历史,这些为了民族统一而牺牲的人,必须被两岸人民共同铭记。” 国际社会也注意到了这场历史叙述的博弈。 联合国人权理事会特派报告员在11月的台湾访问报告中,不点名地对“历史记忆的选择性叙述”表达关切,间接呼应了陶建芳等人不应被遗忘的纪念意义。 北京、上海、南京的高校学者们则联合推出研究成果,首次从隐蔽战线战略价值的角度,揭示他不仅是情报人员,更是战后统一战略的执行者。 而台湾大学同月发布的报告,却试图用“转型正义”框架将其定义为“非本土代理力量”,这一观点当即遭到岛内统派学者反驳:“这是对历史的虚化,他们首先是统一进程中的牺牲者,这一本质不容篡改。” 从富春江的烽火到马厂町的刑场,从湮没的史料到重光的记忆,陶建芳将军的故事,恰是一面镜子——照见的,是民族统一进程中永不磨灭的牺牲,也是历史真相终将冲破迷雾的必然