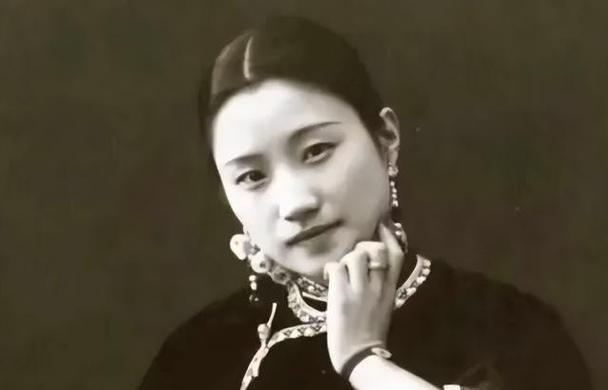

1965年,陆小曼去世后,好友揭露了她一个隐秘:她的前夫过分热衷房事,又体力过人,可以整夜贪欢。陆小曼不堪其扰,才执意离婚,为此还苦了后来的丈夫徐志摩。 王赓与陆小曼的婚姻曾被视作天作之合,1922年,19岁的陆小曼嫁给这位毕业于普林斯顿和西点军校的青年才俊时,北平社交圈无不称羡。 王赓仪表堂堂,仕途坦荡,年仅26岁就已晋升陆军上校,但光鲜的表象下,这段婚姻早已暗藏裂痕。 从现存史料中我们可以发现,王赓是个极具纪律性的军人,他将军营作风带入闺阁,对夫妻生活的要求如同军事操练般严格,这种刻板的亲密方式,让生性浪漫的陆小曼日渐憔悴。 在民国时期的社会语境下,女性在婚姻中处于绝对弱势,尽管新文化运动已经兴起,但传统观念仍然根深蒂固。 妻子对丈夫的生理要求只能被动接受,鲜有表达自我感受的权利,陆小曼的苦闷在当时的上流社会并不罕见,但多数女性选择隐忍。 她最终毅然提出离婚,在1920年代的中国可谓惊世骇俗,这个决定不仅需要勇气,更需要承受来自家庭和社会的巨大压力。 值得注意的是,王赓的表现或许与他的留学背景有关,他在美国接受教育期间,正值西方社会经历性观念变革的前夜。 当时弗洛伊德学说开始流行,但对性健康的理解仍很片面。王赓可能受到某些片面观念影响,将夫妻生活简单等同于生理需求的满足,而忽视了情感交流的重要性。这种认知偏差在当时的海归精英中并不少见。 陆小曼选择徐志摩,本质上是寻求灵魂的共鸣,徐志摩的浪漫主义情怀与她向往的精神世界不谋而合。 然而现实的婚姻远比爱情复杂,与王赓离婚后,陆小曼确实获得了心灵的自由,但也背负起沉重的社会舆论。 更令人感慨的是,她与徐志摩的婚姻同样面临诸多挑战,其中就包括二人对亲密关系的不同期待。 徐志摩在致陆小曼的信中曾写道:"我只要你,有你我就忘却一切,我什么都不想什么都不要了,因为我什么都有了。" 这些炽热的文字展现了他对完美爱情的向往,但现实生活中,维持这种激情需要巨大的精力投入。 据徐志摩友人回忆,诗人常为满足妻子的社交需求而疲于奔命,甚至不得不四处兼课以支撑其奢华生活。 这种消耗最终影响了徐志摩的创作,也间接导致了他后来频繁往返于平沪之间,直至遭遇空难。 从历史的角度看,陆小曼的婚姻经历折射出民国新女性面临的困境,她们挣脱传统束缚追求个人幸福,却依然无法完全摆脱时代局限。 陆小曼的两段婚姻,恰似那个转型时代的缩影:第一段婚姻败于生理上的不协调,第二段婚姻则困于精神与物质的双重压力。 这段往事也给当代人带来启示,婚姻的幸福需要身心各个层面的和谐,任何单方面的过度索取都可能破坏这种平衡。 王赓的失误在于忽视了妻子的情感需求,徐志摩的困境则源于理想与现实的落差,在今日看来,健全的婚姻关系应当建立在相互尊重和理解的基础上。 陆小曼晚年深居简出,潜心绘画,似乎找到了内心的平静,她在回忆录中写道:"过去如春梦般了无痕迹。" 但历史不会忘记,这位传奇女性用她的人生选择,为后世留下了关于爱情、婚姻与自我的深刻思考,在那个风云变幻的年代,她的勇敢与挣扎,至今仍能引发我们的共鸣。 透过这段尘封往事,我们得以窥见历史人物更为立体的面貌,他们不是教科书上扁平的符号,而是有着七情六欲、面临现实困境的普通人。 理解这一点,或许能让我们对历史多一份温情,对当下多一份清醒。