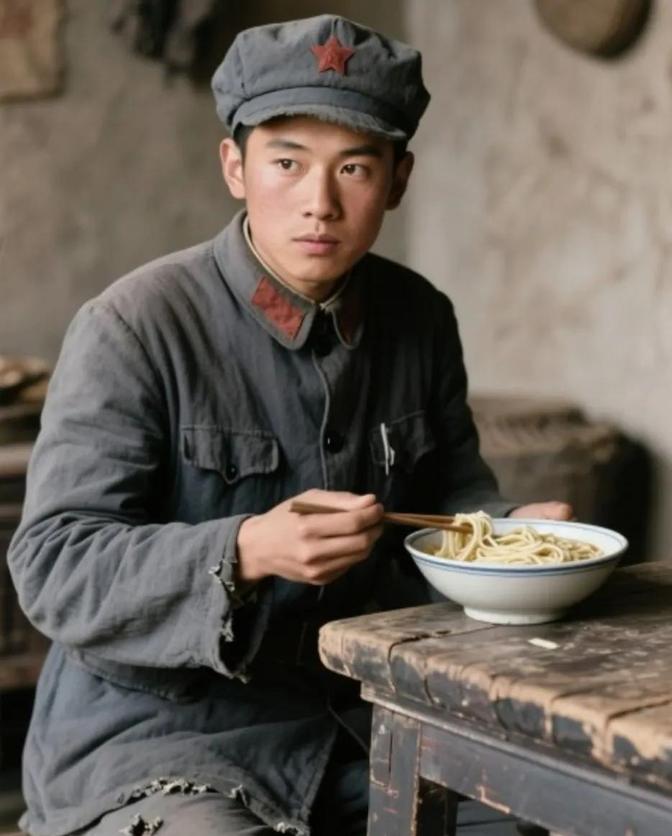

1937年秋华北战局紧张,日军沿线推进,百姓纷纷逃难,山西一带民众更是惶惶不可终日。就在这样的背景下,一个名叫王学文的地主,卷入了一场他从未预料的“战争故事”。 王学文是山西沁源县本地人,家中有几百亩地,是当地出了名的“厚道人”。虽是地主,却不凶不毒,平日里还时常接济乡邻。可谁也没想到,这位平日里不沾风花雪月的老实人,竟在那个动荡的年代,与一位年轻的女兵发生了一段复杂而隐秘的牵连。 那天清晨,王学文正准备开门喂鸡,却发现家门口躺着一个人,他一惊,走近一看,竟是个穿着破旧军装的年轻女子,约莫二十来岁。脸上带血,嘴唇苍白,气息微弱。 王学文当下愣住了。他望了望四周,村口无人,家人还未起床。他脑子一热,直接将这位女兵扛回了屋里,放在炕上。 “这年头,救人也得讲个‘时机’。”他心里嘀咕着,可事情的发展,远比他想得复杂。 刚把人放下没多久,那女兵便睁开了眼,眼神警觉,非常清醒,手下意识地就去摸腰间的武器,却只摸到空空的衣物,她猛地坐起,冷声问道:“你是谁?这儿是哪?” 王学文吓了一跳,摆手解释:“我是这村的,姓王,不是坏人。我看你晕在门口,才把你带进来的。” 女兵盯着他看了两秒,眼神渐渐缓和。她似乎意识到自己体力不支,便没再发难,只是倒回炕上,喘着粗气。 她说自己叫林秋兰,八路军某支队的卫生员,前几日部队在山头遭遇日军突袭,她被炸弹震晕,醒来时已身陷敌后,只身穿越山林,最后体力不支,倒在了王学文家门前。 就在王学文正准备去厨房熬些米粥时,林秋兰忽然叫住了他。 “等一下。”她声音低沉,却透着坚定。 他回头就见她缓缓解开了军装的上衣,露出纱布缠绕的胸口。“我腹部中弹,子弹卡在了右侧肋骨边缘,你能帮我看看伤口吗?” 王学文一下呆住了,他虽是个老实人,可毕竟也没见过这样的阵仗,一个女兵,主动在他面前袒露伤口,还请求他这个“门外汉”帮忙处理伤情。 他结结巴巴地说:“我…我不是大夫,这…这我不行啊。” 可林秋兰却说:“你不行也得行,拖不得了。” 王学文硬着头皮,颤着手揭开那层层纱布,看到的那一刻,彻底震住了,那不是简单的擦伤,而是整个右腹已经黑紫化,发炎严重,若不及时处理,恐怕会引发败血症。 王学文咬咬牙,翻出家中存下的碘酒、酒精、镊子和缝衣针。他曾听过游医讲过一些处理伤口的方法,此刻也只能死马当活马医。 林秋兰疼得咬牙切齿,却一声不吭,王学文手忙脚乱地清理伤口,手指抖个不停。最后,他用烧红的针头简单缝合了伤口,汗水湿透了后背。 当一切结束,林秋兰虚弱地说了句:“谢谢。”声音低得几乎听不见。 那一刻,王学文心里有些说不出的东西。他不知道是对这个女兵的敬佩,还是对自己突然“顶上去”的胆量感到惊讶。 林秋兰在王家静养了五天,五天里她几乎不下炕,王学文每天送饭送水,照料得无微不至,可这事儿没能瞒住村里人。 毕竟王家炕上多了个女人,而且是个穿军装的,村里的几个婆子开始背后窃窃私语。有人说王学文“救人是假,图人是真”,也有人说这女兵其实是“逃兵”,才藏到了王家。 王学文听在耳里,心里烦躁,却几次都没开口解释。他只知道,这个叫林秋兰的姑娘,是他亲手从死亡边缘救回来的。 林秋兰听到风声后,也很平静,只说:“再养两天,我就走,不会给你添麻烦。” 可就在她准备离开那天,事情却迎来了急转直下的变化,那天黄昏,一个陌生人骑马来到村口,找到了王学文。 “你是不是救了个女兵?” 王学文戒备地看着他。那人递来一封信:“我是她的上级,她是我们八路军的特派联络员,不是普通的卫生兵。你救了她,是救了我们整个支队。” 原来林秋兰的真实身份,是八路军一个联络小组的负责人,负责传递情报与药品,身份极其敏感,那次突袭她本是护送一批重要文件,却因战况突变失联。 王学文这才明白,自己无意中,竟成了“关键人物”。 林秋兰最终还是走了,她走得很干脆,干脆得像她来时那样,只是临走前,她对王学文说了句:“以后世道安定了,你若还记得我,就来延安找我。” 王学文点了点头,却没有回她一句话,他知道这个女人注定是走在枪火里的,而他,只是一个种地的男人,两人的世界,终究不是一个世界。 抗战胜利后有人说林秋兰早已牺牲;也有人说她成了某支队的政委,还去了延安中央党校;更有人说她早已改名换姓,嫁给了某位高级将领。 王学文听到这些消息时,只是默默种地不曾多言,直到1952年,地方上来了一位干部,带着一封信和一张泛黄的照片,照片里是一个穿着军装的女人,站在延安窑洞前,目光坚定。 王学文望着那照片,沉默许久,才轻声说:“她…还活着啊。” 参考资料: 谍战奇侠 ——日籍情报员中西功的潜伏战.北京日报 [引用日期2024-05-14]