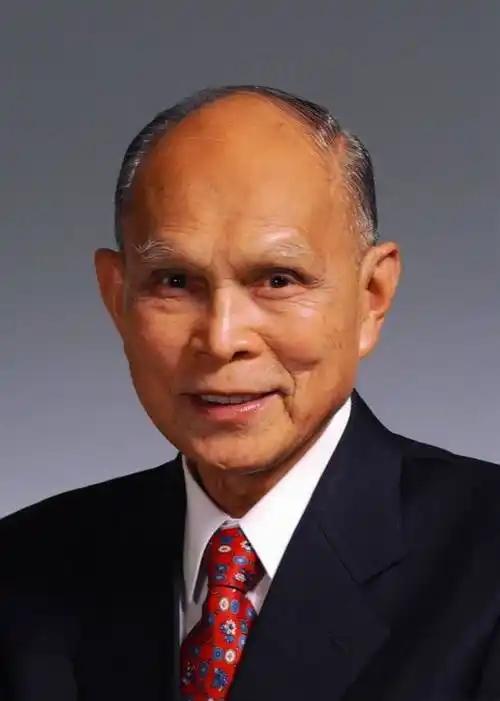

1950年香港的码头边风声鹤唳。战火延烧到朝鲜半岛,国内物资紧张,志愿军急需支援。这个时候,一个身影悄然出现在物资运输的最前线,他就是霍英东。 当时的他不过三十出头,身家不算显赫,却做出了一个惊人的决定:自掏腰包,组织船只,将大量支援物资送往前线。 这不是一次普通的生意,更不是为了赚钱,霍英东知道这趟运输凶险异常,可他还是上了船,亲自押运,他没有告诉妻子,更没有对外宣布,只留下两句话:“是时候做点该做的事了。”然而在南中国海的某处,他的船队被海盗盯上了。 1950年冬朝鲜战争爆发后,香港成为支援大陆的重要通道之一,那会儿国内处在战争初期,物资奇缺。 棉被、药品、罐头、衣物,甚至是最基本的粮食,前线都急缺。霍英东早年在香港跑船、倒卖物资,积累了一些资金和人脉,他知道这时候谁也靠不住,想把东西送到最需要的人手里,得靠自己。 于是他在香港秘密筹集物资,通过关系调集了三艘中型运输船,表面看是运往广州的普通货船,实则暗藏支援志愿军的棉被、干粮和药品,为了确保安全,他甚至亲自随船出发。 但他忽略了一点,在那个时期南海一带海盗猖獗,尤其是澳门、珠江口一带,几乎成了海盗的“自由港”,有的甚至和外国势力勾结,专门拦截大陆支援的船只。 事情发生在凌晨三点左右,他们的船刚驶出香港水域,正准备进入珠江口,一艘快艇悄然逼近,霍英东还在船舱里翻着货单,忽然听到甲板上传来一阵急促的脚步声。 “有船靠近!”船员惊慌地跑进来。 霍英东冲上甲板,只见三艘快艇围住了他们,几个手持冲锋枪的海盗跳了上来,动作娴熟,显然不是第一次干这种事。 “都别动!”一个操着福建口音的海盗吼道,枪口扫视着众人。 霍英东刚想说话,一个身材魁梧的海盗已经快步走到他跟前,枪口抵在了他的额头上,那一刻他能清晰地感觉到金属的冰冷,额头上的汗水瞬间凝住,呼吸像是被人掐断了。 他没有哭也没有求饶,只是看着对方的眼睛,缓缓地说道:“这些货不是我的,是给前线战士的。” 那名海盗愣了一下,随后冷笑一声:“跟我有屁关系?把值钱的都交出来,不然你就跟这船一起沉。” 霍英东知道,这时候多说一句都可能招来一枪,他深吸了一口气,低声说:“货你可以拿走,人你也可以杀,但我可以给你们更多。” 海盗头目皱了皱眉:“你什么意思?” 霍英东咬了咬牙,说:“我有钱,有关系,只要你肯放我们一马,我可以保证以后每个月都让你们有‘货’拿。” 这个“货”,不是别的,是他在当年做走私生意积攒下来的一些渠道,他非常清楚海盗要的不是一船破棉被,而是长期利益,他用自己的命,换了一次博弈。 海盗头目沉默了一会儿,随即一摆手:“把人绑起来,货留下。” 船员们被捆在甲板上,霍英东也不例外,他侧身躺着,脸贴着冰冷的甲板,脑中却快速盘算着下一步,他知道这事不能就这么算了。 船被放了,但货没了,霍英东回到香港后,没有第一时间报警,而是立刻找到当年靠得住的几个兄弟,重新筹集物资。 他很清楚,那些货一旦落到黑市上,就不可能再送到前线,他必须重新组织一批,而且要更快、更隐秘。 这一次他改走内河航线,绕过海盗频繁出没的水域,为了安全,他甚至让船员伪装成渔民,每个货箱里都藏着一张标记图,方便接应的人辨认。 几天后第二批物资安全抵达广州,前线传来消息:收到货后,官兵们感动得热泪盈眶,霍英东没有留下名字,也没有对外张扬一句,他只说了一句:“该做的。” 很多年后,霍英东已经是香港商界大佬,外界只知道他是地产巨头、马主、体育会主席,却鲜有人知道他早年冒死支援志愿军的事。 直到他晚年接受采访时,才轻描淡写地提到:“那时候也没想太多,就是觉得应该帮点忙。” 可谁又知道,那一次他差点命丧海上,船上所有人都以为他回不来了,甚至连他自己,在枪顶脑门的那一刻,也做好了最坏的打算。 有人说他是“商人中的红色传奇”,也有人说他是“最会做政治生意的人”。可在1950年的那一个夜晚,他不是商人,也不是政治人物,他只是一个在生死一线,用命在守护信念的人。 霍英东不是没有选择,他可以坐在香港的写字楼里,喝茶、炒地皮、数钱,他完全可以假装不知道战争,假装看不到那些从北方传来的求援。 可他没有,他亲自上船,亲自押货,亲自面对枪口,在那个动荡的年代,很多人选择了明哲保身,而他选择了冒险一搏,这不是英雄主义,而是一个普通人,在关键时刻,做出的不普通的决定。 参考资料: 获得改革先锋称号人员、获得中国改革友谊奖章人员全名单.新华视点 [引用日期2018-12-18] 爱国爱港的典范——纪念霍英东先生诞辰100周年.全国政协 [引用日期2023-05-10]