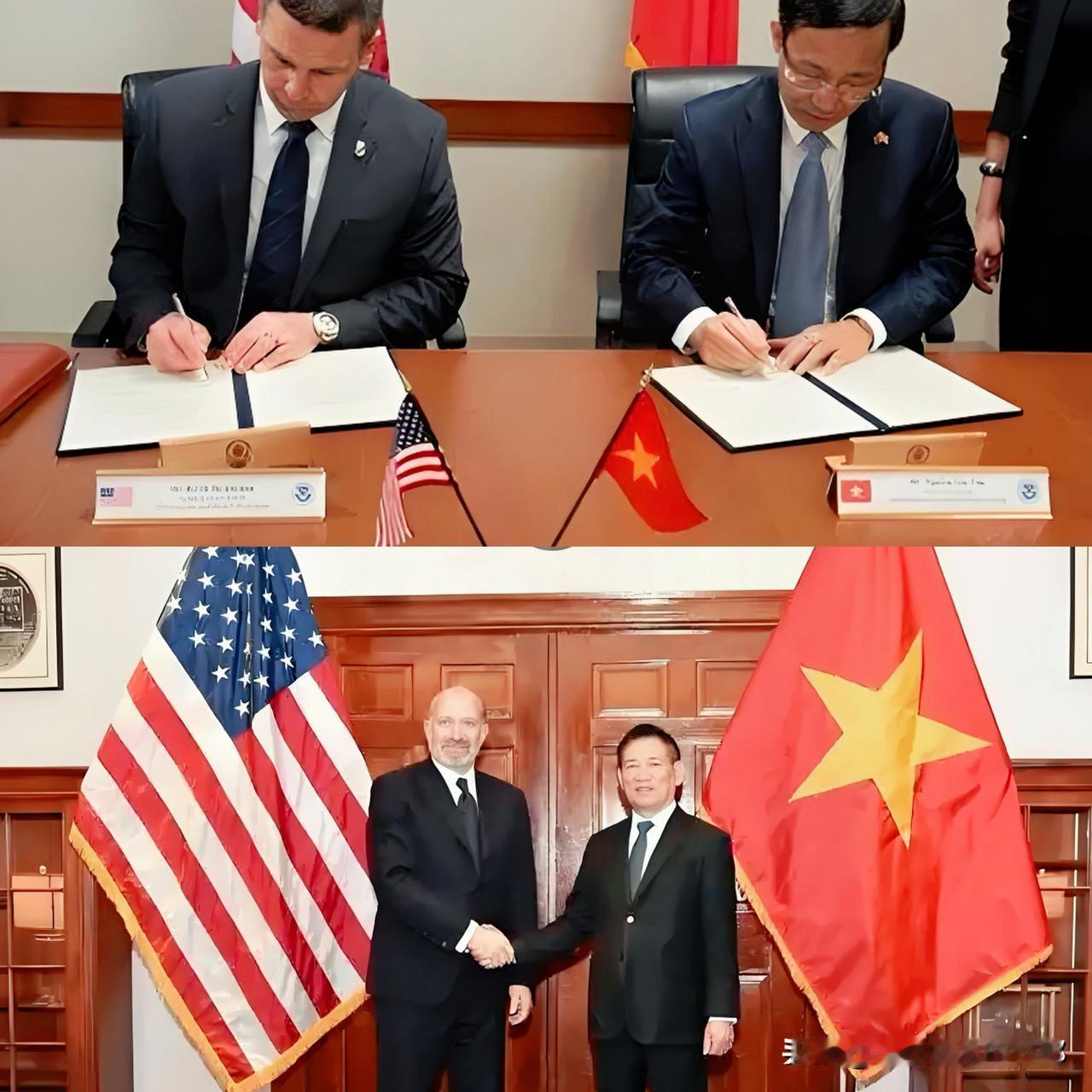

为何中国宁愿把电力输向越南,让越南夜晚灯火辉煌,却对朝鲜几乎绝不供电? 在中国的南大门,越南城市芒街的万家灯火就像一张接通了电源的名片,背后正是中国电力的稳定输送。 而在北方边境,朝鲜的夜色依旧沉默,黑暗中只剩几处微弱光点。这种强烈反差背后,不是情感冷暖的选择,而是一系列基于现实考量的政策安排。 2023年,中国与越南恢复了中断七年的跨境供电线路,通过广西东兴至越南芒街的110千伏线路,中国每年向越南稳定输出约5亿千瓦时电力。 相比之下,朝鲜即便电力极度紧缺,中国也仅在局部边境地区维持少量民用供电,并未启动任何大规模跨境供电工程。 表面上都是邻国,为何中国的电力宁愿流向越南,也不向朝鲜倾斜? 从越南的现实问题说起。2023年,越南北部遭遇罕见高温干旱,水电站几乎“断水”,最大水电站多达三分之二的机组被迫停运,电力缺口迅速拉大至800万千瓦。 这不是小数目,直接影响的是越南关键制造业。三星、佳能等在越南的外资工厂被迫间歇停工,单次停电带来的经济损失可达数万美元。 电不够用,产业就转不动,越南政府当时的压力不小。于是,中越电力合作再次被提上议程。2023年5月,双方重启了自2004年开始、2016年中断的跨境供电。 按照签署协议,电价定为0.47元人民币每度,中国每月向越南供电3000万度,2024至2025年间计划供电总量达18亿度。 换算一下,这只占中国年发电量的0.019%,对于中国电力系统来说几乎是“九牛一毛”,但对越南来说,却能起到救急作用。 这笔买卖并非赠送,而是彻头彻尾的市场行为。越南出价购电,中国则利用西南地区水电盈余进行输出,盘活了原本闲置的产能。 更关键的是,越南制造业与中国供应链关系紧密。2022年中越双边贸易额达到2349亿美元,越南工厂的电力稳定,其实间接保障了中资企业的正常运营。 从这个角度看,对越南供电不仅不亏,反而是稳链保产的“性价比”之选。 再看朝鲜这边,情况就复杂得多了。尽管朝鲜同样长期缺电,境内电网系统却远未达到现代标准。 大量线路老化严重,输电过程中的损耗居高不下。更麻烦的是,朝鲜的能源结构依赖水电和低效煤电,季节影响大,效率也低。 即使中国愿意供电,技术上也难以实现无障碍对接。 更重要的障碍来自政治层面。联合国对朝鲜的制裁不仅限制了其核计划,更波及到能源领域。 一旦中国大规模向朝鲜供电,可能触碰国际社会对朝制裁的“红线”,尤其是在电力可能被挪用于军事用途的敏感背景下,这种合作变得极具风险。 朝鲜自身也并不积极。其强调“自力更生”的发展模式,对能源主权尤为敏感,对外资介入和技术合作普遍持保留态度。 即便中国有意合作,朝方可能也不愿在能源命脉上过度依赖外部输入。 相比之下,越南的制度环境和市场透明度则让人更容易放心。越南市场开放,结算方式清晰,项目执行遵循国际标准。 在对外合作中,越南表现出较高的可预测性和协议履约能力,这些因素共同降低了项目风险。 从区域战略层面来看,中国对越供电也并非纯粹的商业行为。当前,在“一带一路”倡议框架下,推动区域电网互联已成为中国与东盟合作的重要方向。 电力作为基础设施互联互通的关键一环,不仅能缓解越南的短期电荒,还能增强中国在东南亚的经济辐射力。 更现实的是在美国力推“友岸外包”战略、鼓励制造业从中国转移之际,稳定越南的能源基础,有助于维持东盟产业链的整体稳定,间接削弱外部对中国供应链的冲击。 电力输出这件事,其实说白了就是一门算账的学问:算经济账、技术账,也要算政治账。 越南能买、能用、能付钱,还能稳住生产;朝鲜则可能用不了、接不上,合作中还可能横生枝节。 从操作可行性到风险控制,中国对两国采取差异化供电策略,并不意外。 越南的案例展示了一个市场化、互利共赢的合作范式。中国在供应电力的同时,也保障了在越中企的正常运转,稳住了区域制造链。 而朝鲜的局限,则是封闭体制与国际制裁共同作用下的必然结果。电力外交虽“小”,背后却是对现实主义的精准拿捏。 从表面看,中国对两个邻国“厚此薄彼”,但细看之下,背后不过是用电缆串起的利益逻辑。 谁能用、谁敢接、谁愿付,决定了这条电线往哪接。至于谁家的夜灯能亮到几点,并不是靠感情,而是看得清风险,也算得清账。 信息来源: 《中越情谊“电”亮沙巴:南方电网谱写澜湄合作温情乐章》——中国新闻社