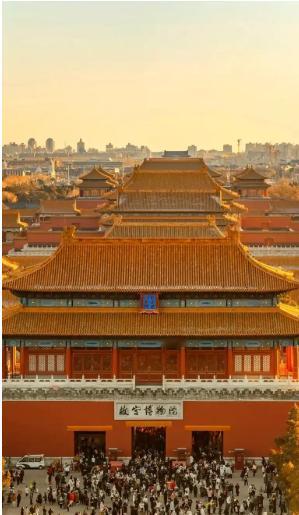

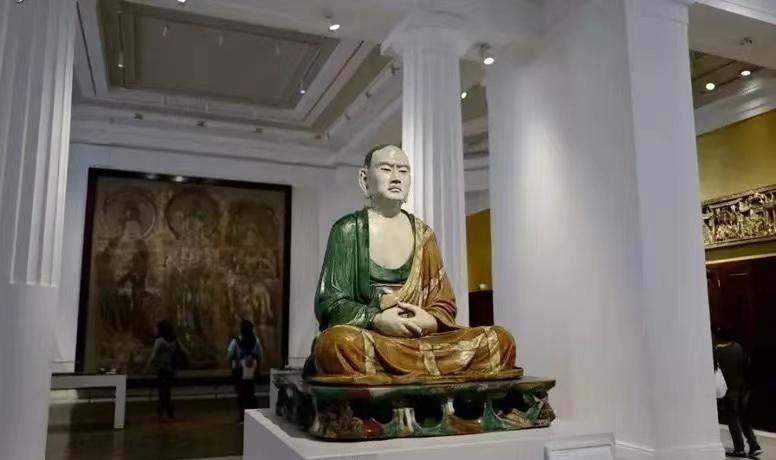

故宫每年门票收入近8亿,文创收入大约15亿,但还需要政府补贴四十多亿,那它花出去的钱,究竟都去哪里了? 首先,大家得明白一个事,故宫不是普通景区,是装着186万件文物的“老宅子”,光房子就有9371间,占地72万平方米,还全是几百年的木质结构,修起来比盖新楼贵十倍都不止。 先说说,那让人惊掉下巴的修房成本。太和殿地面那些看着不起眼的“金砖”,实则是苏州阳澄湖底的五花土烧制的,当年一块砖要历经选土、练泥、制坯等29道工序,耗时一年多才能成。 现在要补一块同款砖,光找符合要求的土,就得翻遍阳澄湖周边,再请老窑工按古法烧制,一块砖成本就抵普通人几个月工资,更别说太和殿里铺了近五千块这样的砖,随便翻修一小块地面就得几十万砸进去。 更烧钱的,是屋顶那些琉璃瓦。太和殿屋脊上的走兽每只都有讲究,坏了不能随便找个瓦匠补。2018年养心殿大修时,光是补配缺失的琉璃瓦,就专门请了门头沟的非遗传承人,从和泥、制模到烧制全程手工,一片巴掌大的瓦成本近千元,整个屋顶换下来光材料钱就超百万。 而且木质结构怕潮怕虫,每年开春都得给梁枋刷特制的防虫漆,这漆得用桐油、朱砂按古方调制,一桶就得几万块,9371间房刷下来,光这一项开支就够普通景区运营大半年。 再说那186万件文物的“生活费”。故宫的文物库房比银行金库还金贵,150多个库房全要保持恒温恒湿,温度必须控制在20℃左右,湿度50%上下,差一点都可能让文物受损。这些空调、除湿设备24小时不能停,每年电费就得几千万。 更别说文物修复这无底洞,一幅宋代古画修复,要先在无菌实验室里除尘,再用天然楸树浆糊修补残破处,光修复师的工资每天就得几千块,一幅画修完往往要花三五年,成本动辄上百万。 2023年修复的那尊明代铜鎏金佛像,光是清理表面的锈迹就用了三个月,耗材全是进口的特殊溶剂,一瓶就要八千块。 安防这块更是砸钱不眨眼。72万平方米的区域装了,近三万个高清摄像头,连房梁缝隙都没放过,这些设备每年维护费就得几百万。 木质建筑最怕火,故宫的消防系统是特制的,不能用普通喷淋怕损坏文物,全靠智能烟感和气体灭火系统,一套设备就值几十万,整个故宫装下来花了好几亿。 每天闭馆后,还有上百人的安保队带着警犬巡逻,光人员开支每年就得上千万,这还没算那些隐蔽的红外报警和振动传感器,这些都是真金白银堆出来的安全防线。 别以为只有修东西花钱,办展览和研究更费钱。故宫每年要办十多个特展,2024年的“陶瓷通史展”光是从库房调运200多件珍品,运输保险费就花了1.2亿,因为每件文物都得用定制的防震箱,全程警车护送。 为了让观众看清文物细节,展厅里的灯光都是进口的无紫外线射灯,一盏就要一万多,一个展厅就得装几十盏。学术研究上的投入更看不见摸不着,出版一本《故宫文物典》要组织几十位专家校勘三年,光稿费和印刷费就超五百万,而这样的典籍每年都要出好几本。 还有些隐性开支外人更想不到。故宫里的古井、排水系统都是六百年前的老物件,每年雨季前都得清淤维护,光清理太和殿周边的暗沟就得动用几十人挖半个月,人工费和耗材费又是一笔不小的开销。 为了保护文物,故宫的地砖不能随便换,坏了只能用传统工艺修补,铺砖的灰浆得用糯米、石灰按比例调制,一斤灰浆的成本比普通水泥贵十倍。连游客踩的防滑垫都得定制,既要保护金砖又不能影响观感,一块垫子就要几百块,整个开放区域铺下来又是几十万。 那些觉得补贴太多的人,怕是没算过这笔账:养心殿大修花了2.2亿,敦煌研究院合作修复壁画花了1.8亿,文物数字化采集花了3.5亿,这还只是单个项目的开支。故宫不是赚钱的游乐场,而是捧着中华民族家底的“大管家”,这些老房子和老物件一天不维护就可能少一点,等哪天彻底坏了,再花多少钱都救不回来。 说到底,故宫的补贴从来不是花在“表面功夫”上,而是花在了看不见的地方:是让宋代的书画能再保存五百年,是让明代的宫殿能顶住风雨,是让我们的后代还能亲眼看见老祖宗的智慧。 要是为了省钱缩减维护开支,哪天太和殿的金砖裂了、古画霉了,那才是真的败家。你觉得这四十多亿补贴花得值吗?