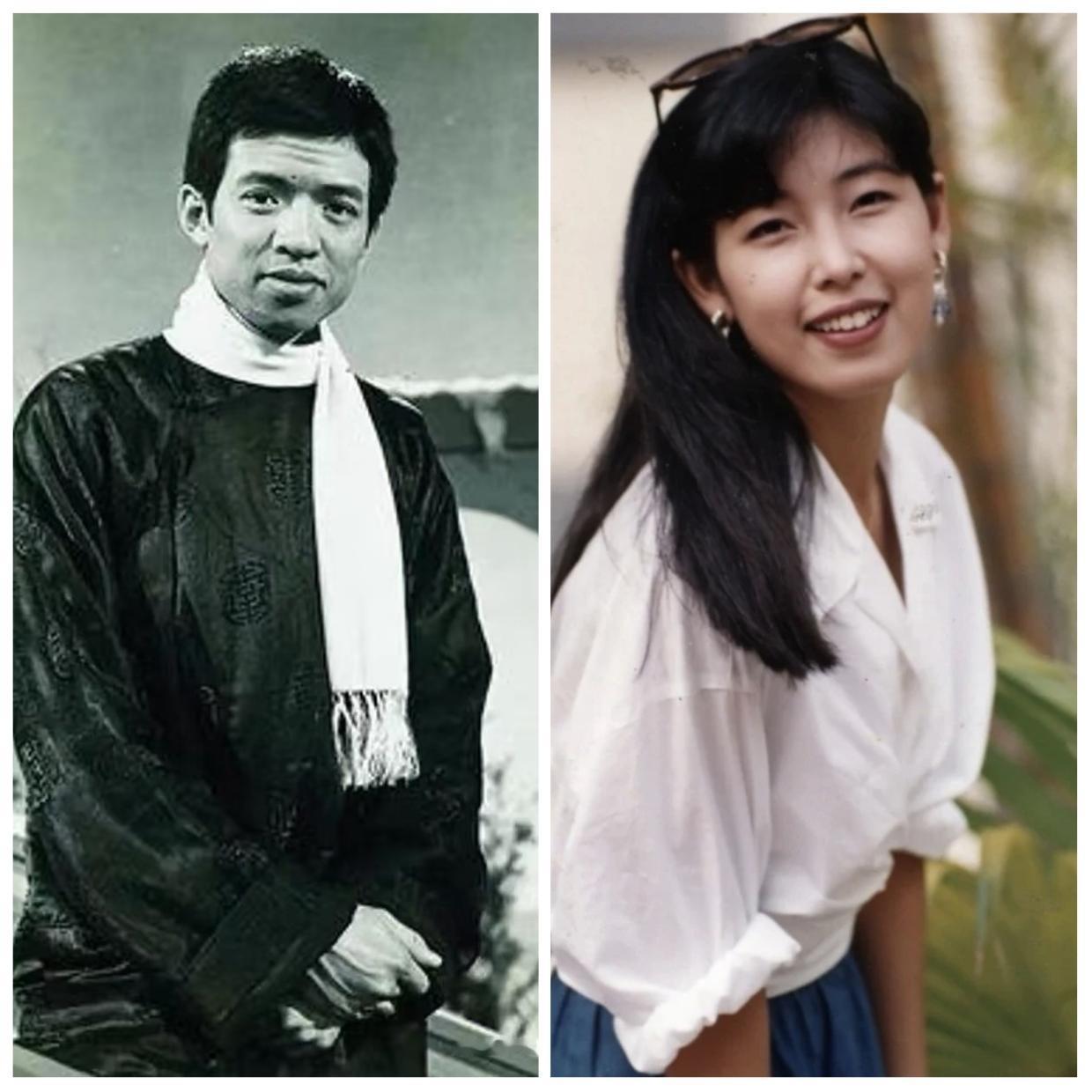

看到许绍雄离世的消息时,我先愣了两秒——这名字耳熟得很,可脑子里就是摸不出对应的模样。直到看到照片,那股熟悉感瞬间冲了上来:眯着眼笑的神态,自带大佬气场的松弛感,明明没刻意想,《使徒行者》里“欢喜哥”的台词,都快在嘴边冒出来了。估计不少人都有这毛病:这些香港老戏骨的脸,比他们的名字记得牢多了。 说白了,这压根不是我们记性差,实在是这群人太“藏”在角色里了。许绍雄从TVB第一期艺员训练班出来,演了五十三年戏,拍过两百多部作品,可直到六十多岁靠“欢喜哥”才真正爆红。 以前看港剧时,我们记住的是警队里办事靠谱的老差骨,是大佬身边心思缜密的智囊,是茶餐厅里插科打诨的街坊大叔,却很少特意去问“这演员叫啥”。他们就像戏里的“定盘星”,出场三秒你就信这个角色,不用大段台词,一个眼神、一抹笑,戏就立住了。 为啥脸比名字更醒目?先说说当年的拍戏环境。以前TVB拍戏节奏快、强度大,一部剧里主角就那么两三个,剩下的全靠这些“绿叶”撑场面。他们片酬不算高,也没什么营销炒作,广告代言更轮不上,名字自然没机会反复在观众眼前晃。 但架不住戏多啊,今天在律政剧里当法官,明天在警匪剧里演线人,那张脸天天在电视上出现,想不记住都难。就像许绍雄,去年还在拍戏,直到生命最后阶段,屏幕上还能看到他的身影,这种高频次的露脸,早把形象刻进观众脑子里了。 更关键的是,他们的演技真能“长”在脸上。这些老戏骨不追求颜值精致,反而带着股烟火气,每个角色的特点都藏在细节里。许绍雄演“欢喜哥”时,那种笑里藏刀的劲儿,靠的是眼神节奏和小动作,透着股“猫步似的”危险感。 其他前辈也是一样,演反派不用刻意瞪眼,一个挑眉就让人发怵,演好人不用煽情,嘴角往下一垮就带着委屈。这种演技不是凭空来的,是跑无数个通告、磨几百个角色练出来的,他们把角色的魂,都揉进了脸上的每块肌肉里。 反观现在的剧,倒过来了。演员名字天天上热搜,营销通稿铺天盖地,可看完整部剧,除了滤镜里的精致脸蛋,啥也记不住。不是说新人演技差,而是现在的创作逻辑变了:选角先看颜值和流量数据,配角也得往“美”里整,不敢老、不敢丑、不敢有瑕疵。结果就是角色都长一个样,没特点、没记忆点,看完转头就忘。 以前的剧布景简陋,可能就是个茶餐厅、建筑工地,可演员往那一站,就是活生生的人物;现在特效满天飞,场景华丽得晃眼,却少了那份真实感。 这些老戏骨的“脸熟名不熟”,其实藏着港剧最辉煌的秘密。当年的港剧能让万人空巷,靠的就是这群人撑起来的质感。职场剧里的律师、医生,武侠剧里的江湖人士,每个角色都有血有肉,哪怕是配角,也有自己的小故事、小脾气。 许绍雄就说过“角色无大小,演好就够了”,这种态度不是嘴上说说,他76岁还带病拍戏,片场晕倒休息两周就复工,就因为热爱这行。那时候的演员不拼流量,拼的是“靠谱”,准时准点、准备充分,是剧组里的“稳定器”,这种职业素养,才能攒出一部部经典。 现在短视频上总刷到老港剧混剪,评论区全是“这些老爷子演技绝了”,可底下跟着的往往是“这是谁啊”。其实记不住名字也没关系,就像许绍雄,哪怕忘了他的本名,只要看到那张脸,就会想起“欢喜哥”的笑容,想起那些守在电视前等更新的夜晚。这些脸早就不是单纯的相貌了,是我们的集体记忆,是港剧黄金时代的印记。 许绍雄走了,又一位老戏骨谢幕了。但好在他们的作品还在,那些鲜活的角色还在。以后翻到老剧,看到那张熟悉的脸,哪怕叫不出名字,也能想起当年的感动,这就够了。毕竟真正的演员,从来不是靠名字被记住,而是靠角色活在观众心里。 你是不是也有这种体验?看到某张香港老戏骨的脸,立马想起剧情,可就是叫不出名字?不妨在评论区聊聊,咱们一起把这些难忘的面孔,再好好记一遍。