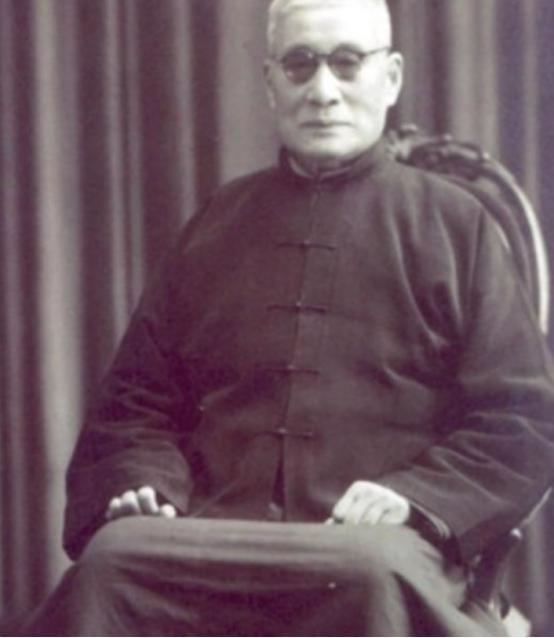

1951年,叶亚华在澳洲街头要饭无果,无奈在牌子上写道:“我是抗日名将王铭章的遗孀!”结果引起轰动,这是怎么回事?她的结局又如何呢? 王铭章是四川新都人,早年家贫靠资助才完成学业,后来投身军旅。七七事变后,他主动请缨出川抗日。 1937年9月的誓师大会上,他表态要杀敌报国,哪怕战死沙场也无怨无悔。出发前,他给家人留下了遗嘱。 当时的川军装备极差,三千多人穿着草鞋、戴着斗笠,徒步千里赶到山西前线。他们用简陋武器对抗日军的飞机坦克,在太原前线的战斗中打出了川军的血性。 徐州会战,王铭章率部驻守山东滕县这一战略要地,要为主力部队争取时间。3月15日,日军大军围城,他下了“城在人在”的死命令。子弹打光了,将士们就用大刀肉搏。 巷战中,王铭章身中数枪牺牲,年仅45岁。全城三千余名官兵无一人投降,全部战死。 他的牺牲震动全国,毛泽东题写挽联赞扬他“奋战守孤城,视死如归”,国民政府为他举行了国葬。 叶亚华强忍悲痛,牢记丈夫嘱托抚养子女。她的两个儿子王道刚、王道义都成了黄埔优秀毕业生。 后来叶亚华带着家人迁往台湾,生活并不如意。50年代到澳洲后,家境更是窘迫到需要街头求助。 那块写着身份的牌子之所以引发轰动,是因为王铭章的事迹早已传扬海外,不少华人都知晓这位抗日英雄。 异乡的艰难让叶亚华愈发思念故土,2003年,已是高龄的她终于决定回到大陆。这一年恰逢抗战胜利60周年,成都政府和百姓都热烈欢迎她的归来。 刚到成都时,叶亚华因长途跋涉身体不适住院,但仍坚持参加纪念活动,向丈夫的铜像献花。王铭章生前一直想在家乡办中学,叶亚华早年就捐出抚恤金和田产,建起了铭章中学。 这所学校后来并入新都一中,校园里的“铭园”中,立着王铭章的半身铜像,还有毛泽东等领导人的题词。 2018年,叶亚华带着儿子正式定居成都,实现了“永远陪伴丈夫和故土”的心愿。从澳洲街头的窘迫到落叶归根的安宁,叶亚华的一生见证了英雄家属的坚守与家国情怀。 王铭章用生命守护的山河,最终成了家人的归宿。这样的故事,值得被永远铭记。你身边有哪些关于抗战先烈的纪念遗迹?欢迎在评论区分享你的见闻。 信息来源: 人民网党史频道《毛泽东亲书挽联的抗日名将王铭章》 中国军网《铁血师长王铭章:死守孤城报国家》 抗日战争纪念网—名将王铭章遗孀返蓉定居