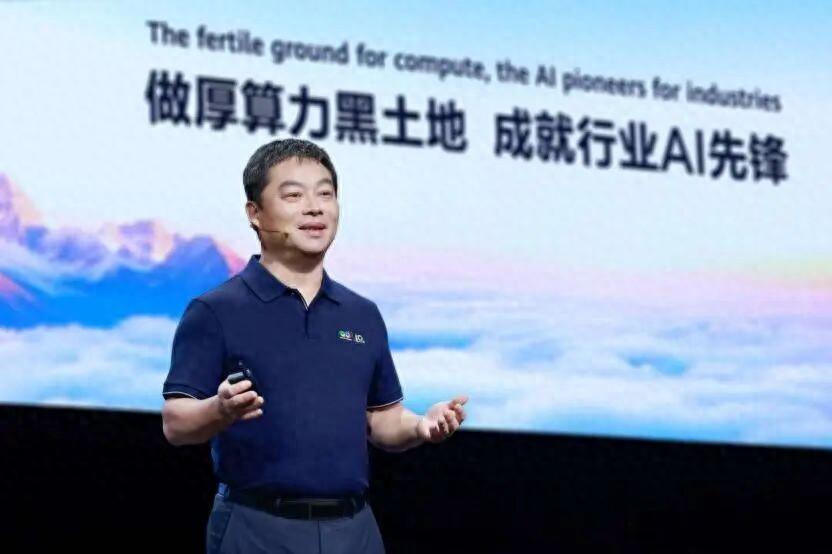

华为云造假!任正非震怒 CEO张平安连降三级,4名高管落马。 2025年10月18日,华为云CEO张平安连降三等的内部处罚通知,没等官方官宣就传遍了行业圈。 这场牵涉4名高管的问责,表面看是业务造假引发的雷霆追责,往深了挖,是华为用了三十年的“狼性管理”,在云计算这条慢赛道上踩了急刹车。 华为的“狼性”不是喊出来的口号,是在通信设备时代实打实拼出来的生存法则。上世纪九十年代,华为刚涉足基站业务时,面对的是爱立信、诺基亚这些巨头,能活下来全靠“定目标必完成”的硬考核。 那时候的业务逻辑很直接,研发出更稳定的基站,派出销售团队扎进各地运营商机房,抢下订单就能见收益。这套管理模式帮华为在通信行业拼出半壁江山,也刻成了华为的文化基因,结果导向,业绩说话,完不成目标就要担责。 可这套在硬件赛道屡试不爽的打法,放到云计算上就失灵了。 云计算不是卖一台基站那么简单,它更像建一座“数字城市”,得先砸钱建数据中心、搭底层架构,再慢慢拉来企业客户适配需求,还要培育开发者生态,整个过程短则三五年,长则十年八年才能看到盈利希望。 华为2019年把云计算定为核心战略后,显然没摸清这条赛道的脾气,还是用管基站的思路管云业务,给张平安和团队定下了每年高速增长的目标,压力一层层传到一线。 压力之下,歪路就走出来了。根据内部核查的信息,华为云2024年对外说的收入里,有近一半是“虚的”。 有的销售把客户还在犹豫的合作意向,直接算成了已完成营收;有的项目刚搭好基础框架,汇报里就写成了“成功交付”。 更隐蔽的是把华为内部部门的云服务采购,伪装成外部客户订单,硬生生凑出了增长数据。 这些操作不是个别销售的小动作,管理层为了冲业绩选择默许,直到现金流和营收数据严重脱节,被直接对高层负责的审计部门揪了出来。 张平安被连降三等,从董事级降到普通高管,薪资也跟着下调,不是因为他个人参与造假,而是作为一把手,没能守住业务真实性的底线。 和他一起被问责的还有三个核心高管,云服务产品部、市场部、生态部的负责人全被连降两级,再加上被除名、辞退的基层员工,这场问责覆盖了从决策到执行的全链条。 这很符合华为的风格,14年前马来西亚电信项目出问题时,华为就换了五任项目负责人,最后形成了“谁主管谁负责”的问责传统,这次不过是把传统搬到了云业务上。 更值得琢磨的是,华为对造假的零容忍,还有个特殊原因。和其他上市公司不一样,华为的股东大多是内部员工,业绩数据直接关系到每个人的分红和股票价值。 虚增的收入看起来好看,其实是画给员工的“大饼”,一旦戳破,不仅影响大家的实际收益,还会动摇内部信心。 而且华为在国际市场的处境特殊,要是被外界抓住数据造假的把柄,对整个品牌的信用打击是致命的。所以这次处罚宁可动静大一点,也要把“造假零容忍”的信号传到底。 可处罚再严厉,也解决不了根本问题。华为云现在面临的,是所有跨界企业都会遇到的“经验陷阱”,用过去成功的经验,去应对全新的业务场景。 华为云不是没优势,它在政企客户里的信任度很高,国内八成的部委和七成的央企都在用它的服务,“东数西算”工程里也有不少它的数据中心。 但政企订单虽然稳定,利润率远不如市场化订单,而在互联网客户那边,华为云的产品体验还跟不上,有不少开发者吐槽它的配置流程太复杂,不如其他厂商的好用。 之前华为云也试过错,2021年到2023年,学着互联网厂商做消费级云服务,推出域名、邮箱这些产品,想靠“狼性”快速抢占市场,结果因为没耐心打磨用户体验,没两年就全砍了,浪费的资源不算小数。 这次大规模组织调整,砍掉几十个边缘部门,把人往AI和算力这些核心业务转,算是踩过坑后的调整,但要是考核机制不跟着变,新负责人还是要面对“要么慢下来丢业绩,要么急着冲业绩出问题”的两难。 行业里其实早就有前车之鉴。阿里云早期亏了八年才实现盈利,靠的是慢慢打磨产品,积累了大量开发者和企业客户。 腾讯云也经历过盲目扩张,后来收缩业务聚焦核心场景才稳住脚跟。这些厂商的经历都说明,云计算这条赛道,拼的不是短期冲刺能力,而是长期耐力。 华为有技术底子,有政企客户基础,不缺做成的条件,缺的是放下“狼性”急躁的耐心。 张平安的降职能暂时平息争议,但华为要解决的,是怎么给“狼性”装上“刹车”。 既要保住政企客户的基本盘,又要耐心打磨市场化产品;既要让团队有冲劲,又要防止急功近利。 这些问题,不是罚几个人就能解决的。 信息:追责云业务造假和经济舞弊!华为云CEO张平安被连降三等,多名高管遭问责 2025-10-18 16:31·法治视讯

大王

狼性还要装刹车?那不是成了狗吗?

用户61xxx97

这种行为不严惩,动摇根基!