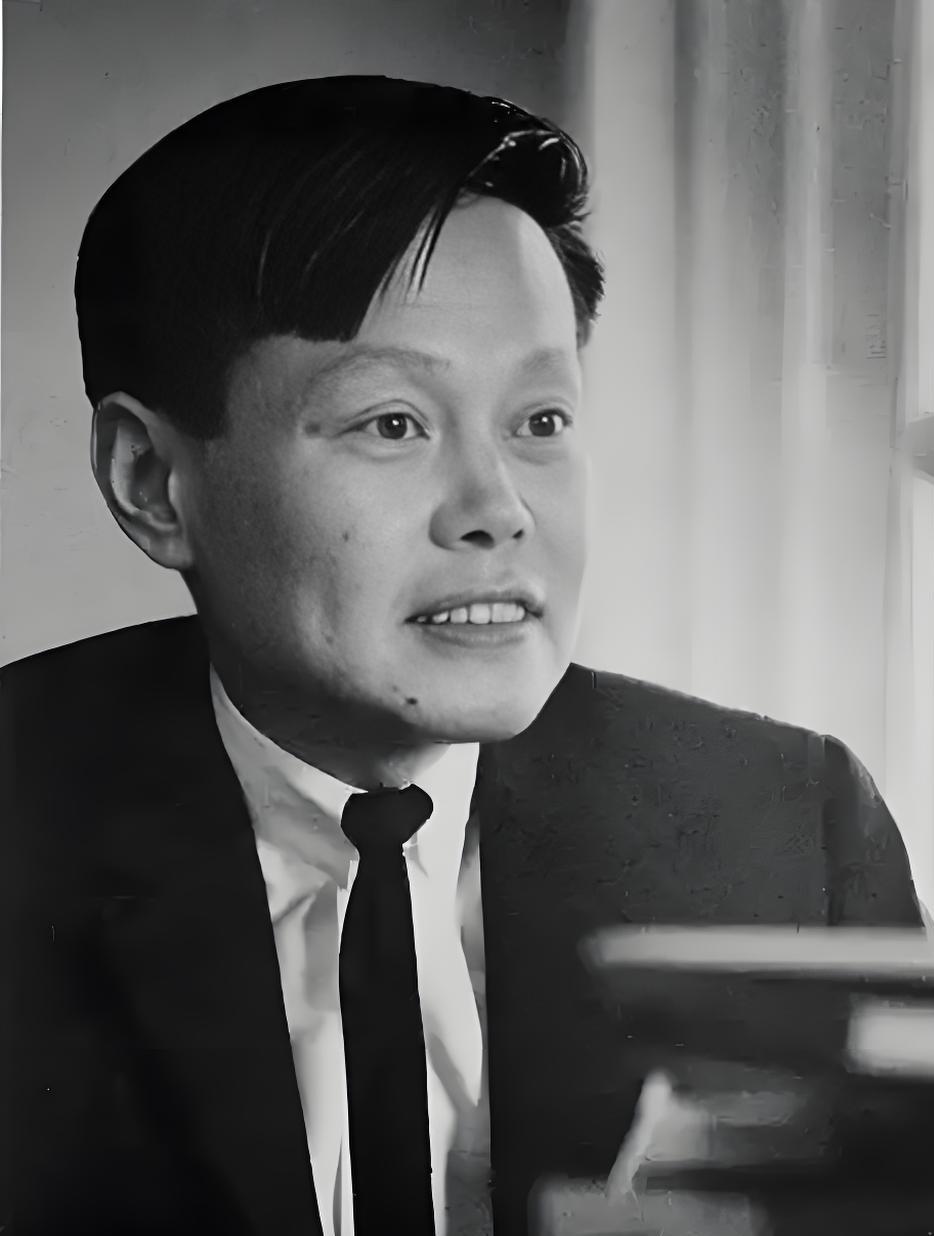

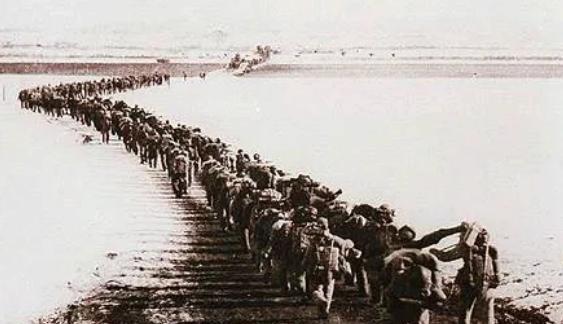

1986年7月,弥留之际的邓稼先突然提出一个愿望,想要再去看一次天安门。轿车即将驶过天安门时,一直沉默不语的邓稼先突然问一旁的妻子:“你说,30年以后还会有人记得我吗?” 1949年,新中国成立,百废待兴。但世界老大美国可不希望你安生。朝鲜战争爆发,麦克阿瑟叫嚣着要“在鸭绿江边过圣诞节”,美国的核威胁就像一把达摩克利斯之剑,悬在新中国的头顶。当时美国的国务卿杜勒斯更是狂妄到没边,公开说:“要是停战谈不拢,美国就不再保证不用核武器。” 这是什么?这就是赤裸裸的核讹诈。 当时的我们有什么?课本上说,“一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造”。拿什么跟人家抗衡?靠小米加步枪打赢了立国之战,但要保卫长久的和平,手里必须得有自己的“王炸”。 于是,党中央拍板:搞“两弹一星”! 一开始,苏联还帮了点忙,建了个实验性反应堆。可好景不长,1959年6月,中苏关系闹掰,苏联老大哥一甩手,专家、图纸、资料,全撤了。国际上的嘲讽声立马就来了:“中国穷得三个人穿一条裤子,还想搞原子弹?二十年也搞不出来!” 这话听着刺耳,但他们忘了,中华民族的骨子里,就刻着两个字:不信邪。 毛主席发话了:“自己动手,从头做起,准备用8年时间,拿出自己的原子弹!”咱们第一颗原子弹的工程代号,就叫“596”,记下的就是1959年6月苏联毁约这个日子。憋着一口气,我们就是要争这口气!在戈壁滩的地下指挥所里,墙上刷着一条标语:“一定要在不远的将来,赶上和超过世界先进水平!” 事业是伟大的,但干事业的人,却是一个个有血有肉的普通人。 人从哪儿来?从海外来。 1950年,26岁的朱光亚,在美国带着51名同学,联名写下《致全美中国留学生的一封公开信》,信里那句“回去吧!让我们回去把我们的血汗洒在祖国的土地上”,点燃了多少海外学子的归国之心。 但回来,谈何容易。钱学森被美国软禁了整整5年;郭永怀为了保护研究资料,在飞机失事前的最后一刻,选择将所有心血付之一炬;物理天才周光召,毅然放弃自己深耕多年的基础理论研究,转头扎进了完全陌生的原子弹领域。 他们放弃的,是国外优渥的生活、顶尖的科研条件和早已功成的名望。他们奔赴的,是“一年一场风,从春刮到冬”的戈壁荒滩。 条件有多苦?那时候我们没有大型计算机,原子弹那些复杂到天文数字般的数据,是科学家们靠着一把把算盘、一台台手摇计算机,没日没夜算出来的。据说光是计算用的草稿纸,就能堆满好几间屋子。为了搞清楚氢弹到底是个什么“模样”,彭桓武先生带着大家,把好几个月的《纽约时报》借来,一页一页地翻,就希望能找到点蛛丝马迹。结果呢?当然是啥也没有。 他们手里,除了最基础的物理学原理,就只有一颗为国跳动的心脏和一颗不知疲倦的大脑。 更难的是,这是一项必须绝对保密的工作。接受任务时,邓稼先的妻子连着问了三个问题:“去哪儿?”“做什么?”“去多久?”邓稼先的回答,也是三个字:“不能说。” 从此,他从家人和朋友的视野里“消失”了。和他一样“消失”的,还有很多人。王淦昌,为了保密改名“王京”,在物理学界蒸发了17年;“核潜艇之父”黄旭华,离家30年,连父亲去世都未能见上最后一面。 他们把自己的名字,和对家人的思念,一同锁进了国家的最高机密里。做的,是惊天动地的事;过的,是隐姓埋名的日子。 1964年10月16日,罗布泊升起了一朵巨大的蘑菇云。中国第一颗原子弹,爆炸成功! 这一声巨响,彻底改变了中国的命运。它不仅是共和国的“核盾牌”,更是我们挺直腰杆、走向世界的底气。邓小平同志后来说过:“如果六十年代以来中国没有原子弹、氢弹,没有发射卫星,中国就不能叫有重要影响的大国,就没有现在这样的国际地位。” 这话一点不假。正因为我们有了压箱底的硬家伙,才有了后来重返联合国、中美关系正常化等一系列外交上的突破,为改革开放创造了几十年的和平发展环境。 这群元勋们留下的,不仅仅是彪炳史册的功绩,更是一种精神财富——“热爱祖国、无私奉献,自力更生、艰苦奋斗,大力协同、勇于登攀。” 这种精神,穿越时空,一直在传承。 今天的中国,“嫦娥”奔月、“天问”探火、“北斗”组网、“神舟”飞天。就在去年,也就是2024年底,中国空间站全面进入了应用与发展阶段,我们的航天员就像在太空“出差”一样,一批接一批地上去。北斗系统更厉害,根据今年发布的最新数据,其全球服务可用性已优于99.9%,定位精度达到米级、甚至厘米级,全球用户超过了20亿。 这些“国之重器”的背后,站着的正是一代代像邓稼先他们一样,默默无闻、埋头苦干的科技工作者。他们用自己的方式,回答着邓老那个跨越时空的提问。

逆我者 天下共诛之

14亿华夏儿女永远记得你们[玫瑰]