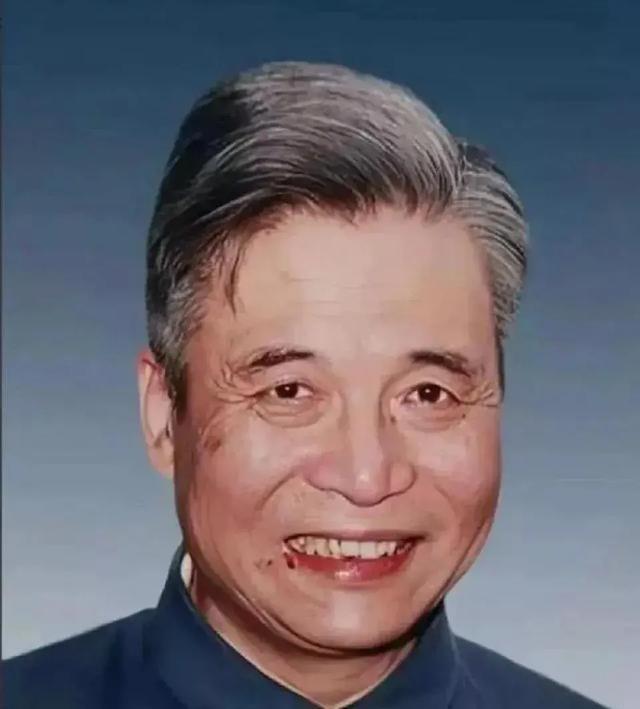

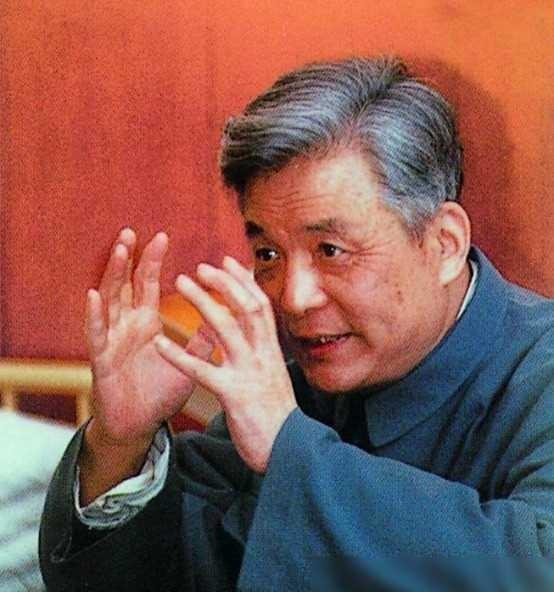

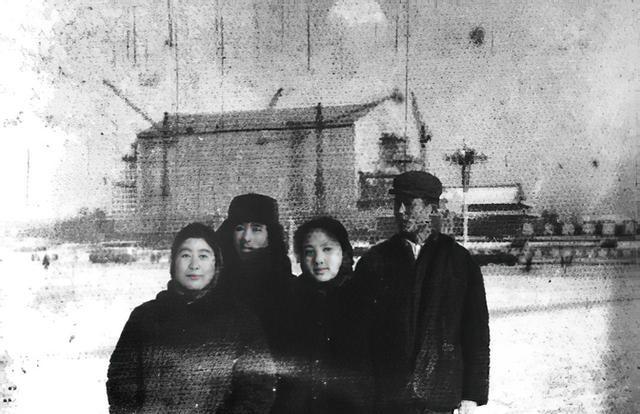

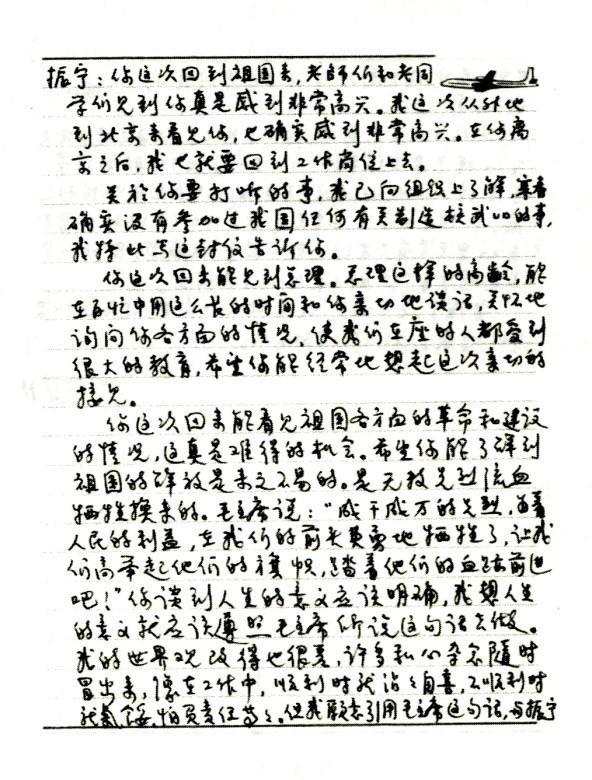

1986年,邓稼先在临终前提出想要在去看一眼天安门,可当他乘坐的轿车驶过天安门时,他忽然对一旁的妻子问道:“30年后,国家还会有人记得我吗?” 一个隐姓埋名28年的男人,在生命最后时刻提出的唯一要求竟然只是想看一眼天安门。当轿车缓缓驶过那片熟悉的红墙时,他向妻子说出的那句话,让所有人都沉默了。这个问题的答案,时间会给出最好的回答。 说起邓稼先这个名字,可能很多年轻人还不太熟悉,但提到”两弹一星”,大家多少都听说过。这位1924年出生的安徽人,用自己的一生诠释了什么叫做默默无闻的伟大。 邓稼先的人生轨迹其实挺有意思的。他出身书香门第,父亲邓以蛰是知名的哲学家,这样的家庭背景让他从小就接受了良好的教育。1945年从西南联大物理系毕业后,又在1947年拿到了去美国留学的机会。在普渡大学读博士期间,他接触到了当时世界最先进的核物理理论。 按理说,在美国混个教授职位,过上优渥的生活,这对当时的中国留学生来说是很自然的选择。但邓稼先偏偏不走寻常路,1950年刚拿到博士学位就毫不犹豫地回国了。那个年代的新中国百废待兴,科研条件跟美国根本没法比,但他就是要回来为自己的祖国做点什么。 回国后的头几年,邓稼先在中科院近代物理研究所做研究工作,发表了不少学术论文,算是在物理学界小有名气。但1958年的一纸调令彻底改变了他的人生走向。国家要搞原子弹项目,需要他这样的核物理专家。从那时候开始,邓稼先这个名字就从公开场合消失了,取而代之的是一个代号。 这一消失就是28年。在这28年里,他带着团队在西北的戈壁滩上搞研发,条件艰苦得让人难以想象。没有先进的计算机,就用算盘一个数一个数地算;没有充足的资金,就想方设法节省每一分钱;没有现成的技术资料,就自己摸索着干。 更要命的是保密要求特别严格。邓稼先连家人都不能告诉自己在干什么,只能说去外地工作了。妻子许鹿希经常几个月见不到丈夫一面,孩子们也不知道父亲到底在忙什么。这种生活对一个家庭来说,压力可想而知。 在核武器研发过程中,邓稼先不光是理论指导,还经常亲自上阵。从1958年到1986年,中国进行了32次核试验,其中15次都是他亲自指挥的。每次试验他都冲在最前面,完全不考虑辐射对身体的伤害。那个年代大家对核辐射的危害认识还不够深刻,防护措施也比较简陋,长期接触下来,身体肯定会出问题。 1984年,已经60岁的邓稼先身体开始出现明显不适,但他还是坚持完成了最后一次核试验。这次试验结束后,组织上强制要求他回北京休养。到了1985年7月,体检结果出来了:直肠癌晚期。这个消息对所有人来说都是晴天霹雳。 即使在病重期间,邓稼先还在为国家的核政策出谋划策。他给中央写信,建议中国应该在掌握计算机模拟核爆炸技术后再停止实地核试验,这体现了一个科学家的远见卓识。 1986年春天,病情已经很严重的邓稼先提出想去天安门看看。这个要求听起来很简单,但对一个隐姓埋名28年的人来说,意义非同寻常。当轿车驶过天安门广场时,他向身边的妻子说出了那句让人深思的话。 这个问题的答案,历史已经给出了明确的回答。邓稼先于1986年7月29日去世,享年62岁。他去世后,国家开始逐步解密他的身份和贡献。现在,他不仅被写进了教科书,还被评为”100位为新中国成立作出突出贡献的英雄模范人物”和”最美奋斗者”。 从某种程度上说,邓稼先的担心是多余的。真正的英雄从来不会被历史遗忘,特别是像他这样为国家民族做出巨大贡献的人。今天的年轻人可能通过各种渠道了解到他的故事,被他的精神所感动,这本身就说明了一切。 邓稼先的一生其实给我们上了很重要的一课:什么是真正的爱国,什么是真正的奉献。他没有豪言壮语,也没有轰轰烈烈的事迹,有的只是28年如一日的默默坚守。这种精神在今天这个浮躁的时代,显得格外珍贵。 时间过去了近40年,邓稼先当年的担忧早已成为多余。他的名字不仅没有被遗忘,反而越来越响亮。你觉得什么样的人才配得上”英雄”这个称号?在评论区聊聊你对这位科学家的看法吧。

就在今天

两弹一星功勋,个个记得,忘记您们,就是忘记历史,忘记民族!永垂不朽!