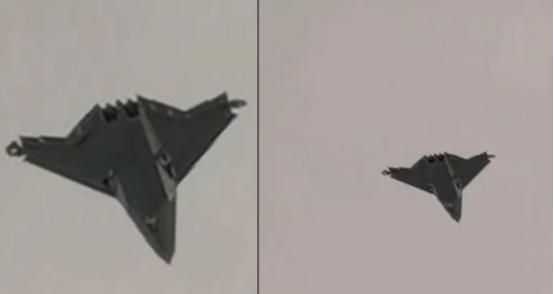

歼-50再次低空试飞,照片中这一细节,透露出我们恐怖的研发实力。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 这两天网上又曝出一组歼-50低空试飞的高清照片,军迷圈瞬间沸腾! 大家一边盯着那道高速掠空的银灰身影,一边放大每一处细节,讨论声比发动机噪音还大。 但这次的照片,最让人意外的不是流线型机身、不是翼尖的复杂作动面,而是机头前端的“空白”——那个标志性的空速管消失了。 很多朋友可能没太在意这个小动作,但对于熟悉战机研发流程的人来说,这其实意味着一次巨大的跨越。 空速管在传统战机上是绝对的“标配”,它负责给飞控系统提供实时气流数据,飞行速度、迎角、气压全靠它。但问题也很明显:它是个天生的“雷达反光点”,对隐身性能影响极大。以往只有测试阶段才会保留,等到战机所有的系统成熟后才会尝试去掉。 歼-50敢在试飞阶段直接“拆掉”空速管,背后其实是对新一代传感器体系的绝对自信。现在的分布式压力感知系统,已经能在不暴露任何部件的前提下,实时监测外部气流和飞行参数。 这套“隐形神经末梢”,既不影响机体线条,也不会成为敌方雷达的“靶子”。这种技术突破,让中国六代机的隐身水平再上一个台阶。 更值得注意的是,从不同批次的歼-50原型机曝光来看,试飞团队已经不再只用一架飞机“跑流程”。 有的机型用于气动数据测试,有的专攻航电系统,有的则兼顾武器集成,这意味着歼-50的研发已经进入多架原型机并行推进的新阶段。 这种“大兵团”式的试飞策略,只有工业体系极其完备、科研资源极其充足的国家才能玩得转。从歼-10到歼-20再到歼-50,中国军机的研发节奏近乎“工业奇迹”。 大家都知道,装备研发不是一蹴而就的事。歼-20当年也是经历了多次验证和优化,才最终定型量产。如今歼-50的进展明显更快,侧面反映出中国航空工程能力的巨大提升。 六代机竞争的关键点,已经从单纯性能竞赛转向体系能力的比拼。隐身只是入门,背后更重要的是数据融合、信息感知、智能协同等“软实力”。 这次歼-50没有空速管的试飞,某种意义上是中国航空工业自信的写照。对标美军六代机的技术指标,歼-50不仅在隐身设计上不断突破,材料、结构、航电、AI协同等领域同样没有落下。 机身缝隙处理、复合材料涂层、导电密封技术,现在都已进入毫米级精度。分布式传感器网络让飞控系统数据实时流转,为各种智能算法和作战模块提供“感官基础”。 而且歼-50很可能已具备“有人-无人协同”功能。未来的空战不再是孤胆英雄单打独斗,而是六代机作为“指挥节点”,调度无人僚机组成蜂群作战,形成数据实时共享、分工协作的空中作战网络。 这也是中国航空工业战略布局“探索一代、预研一代、装备一代”的体现。歼-50不是单一平台的升级,而是整个体系的迭代突破。 观察歼-50的每一次公开亮相,都能看到中国军工的巨大进步。无论是风洞试验、数值仿真,还是大规模原型机试飞,背后都是科研团队夜以继日地攻克难关。 每一个细节优化,都是对传统航空工业规律的再一次刷新。从追赶到并跑,再到领跑,中国战机研发已经彻底摆脱了“仰望别人”的阶段。 今天,军迷们已经不再只是羡慕国外的“黑科技”,而是亲眼见证中国六代机的每一个进步。 歼-50低空高速掠过的那一刻,不仅仅是新装备的测试,更是中国航空工业厚积薄发的缩影。相信随着更多测试细节的曝光,歼-50还会带给我们更多惊喜。 你们说我们空军什么时候能够批量装备歼-50呢?