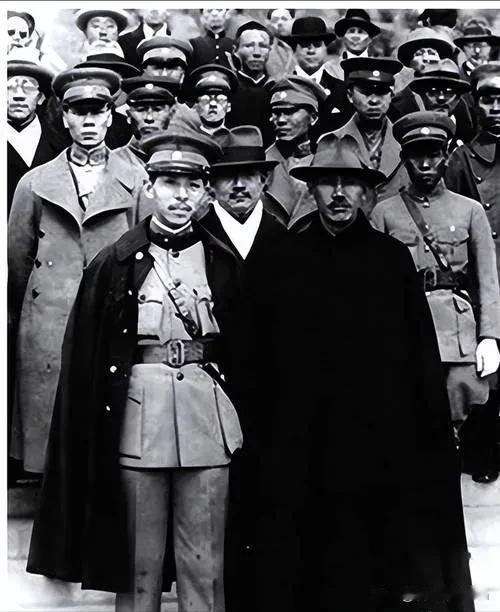

西安事变和平解决后,蒋介石在南京下飞机,何应钦第一个上去迎接,谁知老蒋却绕开他,走到一位老者面前,深深鞠了一躬。 1936年12月26日,西安事变和平解决,蒋介石乘机归来,宋美龄亲自搀扶他走下舷梯。 机场上聚集了国民政府几乎全部高层,军政部长何应钦率先上前,脸上堆满关切之色。 然而蒋介石只是冰冷地扫了他一眼,脚步未停,径直绕开了他,何应钦伸出的手僵在半空,周围瞬间陷入静默。 蒋介石的目光越过人群,落在队伍后侧一位老者身上,他就是是国民政府主席林森。 他没有像其他人那样急于靠拢,只是静静伫立,双手负后,神情平和淡然,蒋介石快步上前,郑重脱帽,对着林森深深鞠了一躬。 据在场者回忆,蒋介石并非只鞠一次,而是连续三躬,态度极为恭敬,他口中还郑重说道:“连累主席受惊了。” 这一罕见场景让所有人都大感意外——要知道,何应钦手握兵权,身为黄埔系核心,平日里与蒋介石关系密切,而林森虽位居国家元首,却向来低调,并无实权。 1936年12月12日,张学良、杨虎城发动“兵谏”扣留蒋介石后,南京政府迅速分裂为两大阵营。 以宋美龄、孔祥熙为首的主和派主张谈判营救,而以何应钦为代表的主战派则态度强硬,坚决主张武力讨伐。 何应钦不仅调兵遣将组建“讨逆军”,还计划动用空军轰炸西安。更让蒋介石记恨的是,他在事变期间频繁与汪精卫联络,试图拉拢外力,为自己谋取更高政治地位。 在蒋介石看来,这种“积极”绝非忠心,而是趁火打劫的政治投机。 反观林森,这位虚位元首,反而坚决反对武力营救,他三次明确否决何应钦的讨伐令,直言张学良部队的爱国底色,坚决主张和平解决事变。 他还通过签发手令限制军事调动,遏制了主战派的激进势头,为和平谈判赢得了时间。 西安事变的和平解决,是多方力量共同推动的结果,红军以民族大义为重,提出和平解决方针,派周副主席率代表团赴西安斡旋。 他向张、杨阐明团结抗日的重要性,坚定了他们和平解决事变的决心,宋庆龄等爱国人士也积极奔走,呼吁避免内战、共赴国难。 而林森的坚持态度遥相呼应,多方努力下,避免了内战扩大,也间接保住了蒋介石的性命与权力。 林森的为人向来清廉自持,从不结党营私。朋友来访时,他曾让客人与自己挤在一张床上休息,次日清晨还亲自备好早饭。 这位身居高位的元首生活极其简朴,身后并无多少遗产,在腐败丛生的政治圈中堪称异类。 机场这一幕,既是蒋介石个人情感的表达,更是一次精心算计的政治表态。 他用公开的尊敬告诉所有人,谁才是真正值得信赖的人;用刻意的冷遇敲打那些在危机中试图渔利的势力。何应钦的尴尬与失落,正是这场政治信号的直接体现。 虽然何应钦并未因西安事变立即被清算,但他的兵权自此开始逐步被削弱,1936年12月29日,国民政府正式指令撤销“讨逆军”司令部及东西两路集团军总司令部,停止军事行动。 到1944年,何应钦彻底失去军政部长职位,这一切的伏笔,早已在机场那一刻埋下。 林森则继续保持低调务实的作风,担任国民政府主席直至1943年,这一年,他因车祸不幸去世,临终前仍惦记着国家主权,嘱托蒋介石等人“务必要光复台湾”。 蒋介石亲自为其撰写挽联,以“清白自持,勤慎为国”称赞其人品与作风,晚年更评价他为“完人”。 据说蒋介石与林森两人曾在庐山偶遇,林森既未回避也未上前,只是在一旁观赏古玩,而蒋介石主动上前问候“主席好”,足见对这位元老的敬重。 西安事变的和平解决,成为中国时局转换的枢纽,推动了国共两党的第二次合作,抗日民族统一战线得以形成。 蒋介石事后的人事调整也清晰反映了路线转向——主和派将领如陈诚等人得到重用,温和力量成为国民党内部主流。 何应钦的失势,不仅是个人命运的转折,更标志着国民党内“主战派”影响力的大幅衰退。 事实证明,在民族危亡之际,盲目动武无法解决根本矛盾,反而可能导致局势失控,林森的理性与克制,成为那个年代难得的清流。 而林森的故事,更让人看到虚位者的力量。他虽无实权,却在权力漩涡中坚守原则;虽不争不抢,却在关键时刻力挽狂澜。 这种“根坚、身实、枝柔”的处事智慧,让他成为动荡时局中不可或缺的平衡器。 回望那段风雨如晦的岁月,西安事变的和平化解为中华民族赢得了团结抗战的宝贵机会。林森用自己的坚守,在历史进程中留下了深刻印记。 蒋介石机场的鞠躬,既是对个人恩义的回报,更是对和平路线的公开认可。 这一幕无声的政治表态,最终成为中国现代史上的经典片段,蒋介石的三躬、林森的淡然、何应钦的尴尬,不仅是三人命运的缩影,更折射出一个民族在危亡之际的艰难抉择与历史转折。 参考信源: 国民党曾为林森举行国葬 蒋介石亲往祭奠 2014年03月27日 人民政协报

彳亍者

这个历史事件的意义远远超过了现在人们认知中的分量。