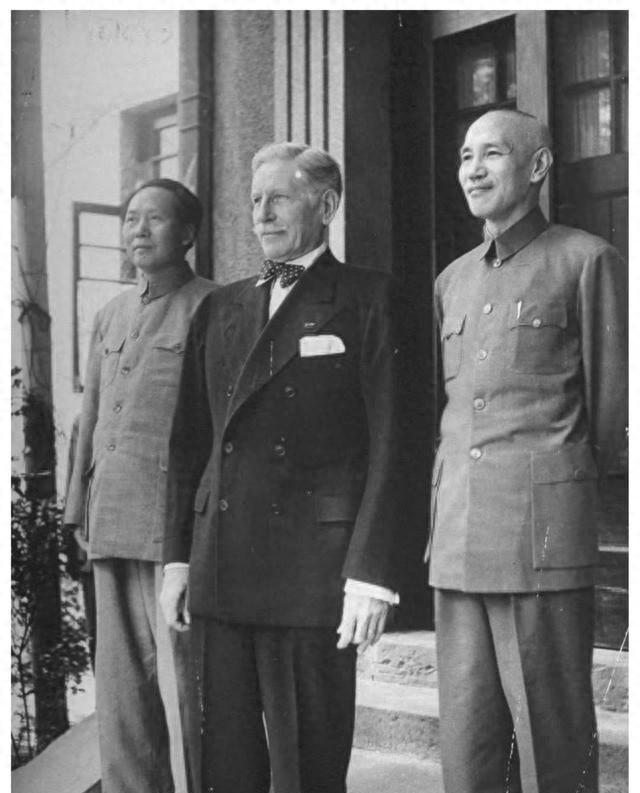

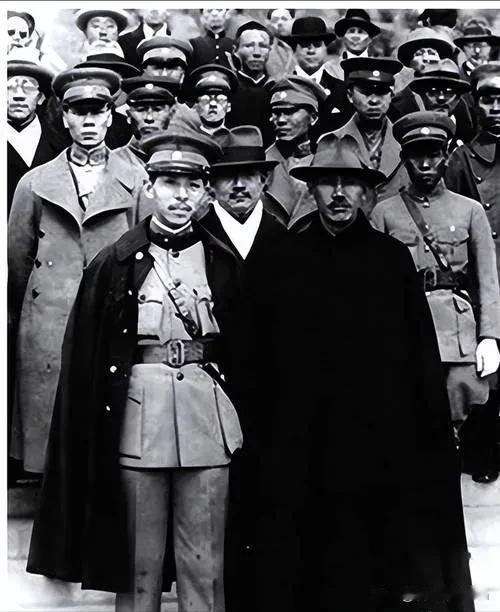

1945年,重庆谈判结束后,蒋介石送走了毛主席,众人问起原因,他大言不惭地表示:哪怕把他放回去,照样能稳操胜券。 当年8月28日,毛主席乘飞机抵达重庆,开启了国共两党的历史性谈判。九龙坡机场人头攒动,蒋介石特派张治中迎接。 此举被后人称为“弥天大勇”,毕竟彼时国共双方积怨深重,刀光剑影下能否安全归来,谁都没有绝对把握。 谈判桌上,蒋介石表面上主张“诚恳忍耐”,但骨子里对八路军和新四军依然充满戒备。 他在日记中坦言,预料毛会开出苛刻条件,自己则需以包容姿态应对,中共也确实给了蒋介石意外的让步,比如承认三民主义,认可其全国领导地位等等。 不过,涉及军队和政权的核心问题时,双方立刻陷入僵局,中共要求保留48个师的军队编制,蒋介石当场拒绝,甚至在日记里写下“最多给12个师”。 几经拉锯,蒋被迫退让至20个师,但条件是中共要交出所有解放区的政权,主席当然不答应。 此时,主席还在重庆频繁会见民主人士,公开宣传“和平、民主、团结”,很快赢得了各界广泛同情。 蒋介石在日记中对毛的宣传攻势既无奈又愤怒,认为“阴阳怪气,绵里藏针”,甚至一度打算扣押,他起草了“罪状”,写下“对得起先烈”的狠话,计划拘留审判主席。 但最终,蒋介石还是“礼送”毛主席离开重庆,不仅颁发抗战胜利勋章,还派陈诚等人护送返延安。 身边有人质疑,为什么要放走“心腹大患”?这才出现了开头那一幕。 蒋介石对军事力量的悬殊过于自信,国民党军队单单是机动部队就号称有350多万,装备美械武器,控制全国大城市,共产党军队即便算上民兵武装,满打满算也只有180万,还多是轻武器,分散在农村。 蒋认为,即使放主席回去,也能凭武力“稳操胜券”,另外他也担心扣押行为会激怒苏军和美国。 蒋介石还低估了主席本人的能力和群众基础,蒋一直把毛当成“地方割据势力头目”,忽视了基层组织和党的民众号召力,甚至认为毛主席“缺乏治国能力”。 回顾毛主席和蒋介石的交集,其实从1924年国民大革命时期就开始了,当时蒋任黄埔军校校长,毛则代理国民党宣传部部长,两人关系一度密切。 1926年国民党二大上,毛还当选中央候补执行委员,与蒋同在中枢。 但1927年“四一二”政变彻底改变了两人的关系,蒋在上海大肆清剿共产党,毛则提出“枪杆子里出政权”,随后领导秋收起义。 此后十年,蒋介石发动五次“围剿”,毛带领红军长征,最终在陕北站稳脚跟。 抗日战争期间,国共实现了第二次合作,表面上团结抗敌,实际上矛盾始终未解,蒋虽承认中共合法地位,却推行“限共溶共”政策,先后制造皖南事变等冲突。 毛主席则主张“独立自主的游击战争”,中共军队人数在抗战八年间从4万扩充到120万,这也成为战后国民党急于恢复谈判、削弱中共实力的关键原因。 重庆谈判期间,国共两党围绕军队和政权问题博弈不断,中共坚持“军队国家化”原则,要求国民党军队也同步裁撤,巧妙化解了蒋介石“交出军队”的要求。 毛主席广泛接触民主党派,揭露国民党假和平的真相,争取了大量舆论支持。 最终,双方签订了《双十协定》,虽然没有解决军队归属、解放区政权等核心矛盾,但迫使国民党承认和平建国的方针,也为中共争取了宝贵的政治空间。 当时国民党依靠美式援助,还有一定的海空军力量;共产党则以轻武器为主,主要依靠农村根据地。 虽然国民党在兵力、装备和城市控制上占据压倒性优势,却因腐败、失民心和战略失误,三年之内迅速溃败。事实证明,军事优势并不等于最终胜利,民心向背和组织动员才是决定成败的关键。 蒋介石放走毛主席,除了国际压力和舆论考量,更重要的是他对自身实力的迷之自信。他认为即便主席回到延安,共产党也掀不起什么风浪。可惜,这种战略误判付出了沉重代价。 毛主席在重庆谈判中展现了“以退为进”的智慧。面对国民党的步步紧逼,毛并没有在核心利益上妥协,而是通过统战和宣传,争取到了广泛的同情和支持。毛主席的“弥天大勇”不仅仅是胆识,更是对形势的精准把握。 重庆谈判的历史经验告诉我们,仅有军事优势并不足以赢得最终的胜利,政治谋略和群众基础同样关键。蒋介石的“自信放行”成了一个时代的注脚,也给后人留下了深刻的历史启示。 回望那段历史,不难发现,决定国家命运的,不只是枪杆子和兵力数字,更是人心所向与大势所趋。重庆谈判的每一个细节,都是中国近代史的真实注脚,值得我们反思和铭记。 参考信源: 重庆谈判 2023-08-15 09:53·河南日报