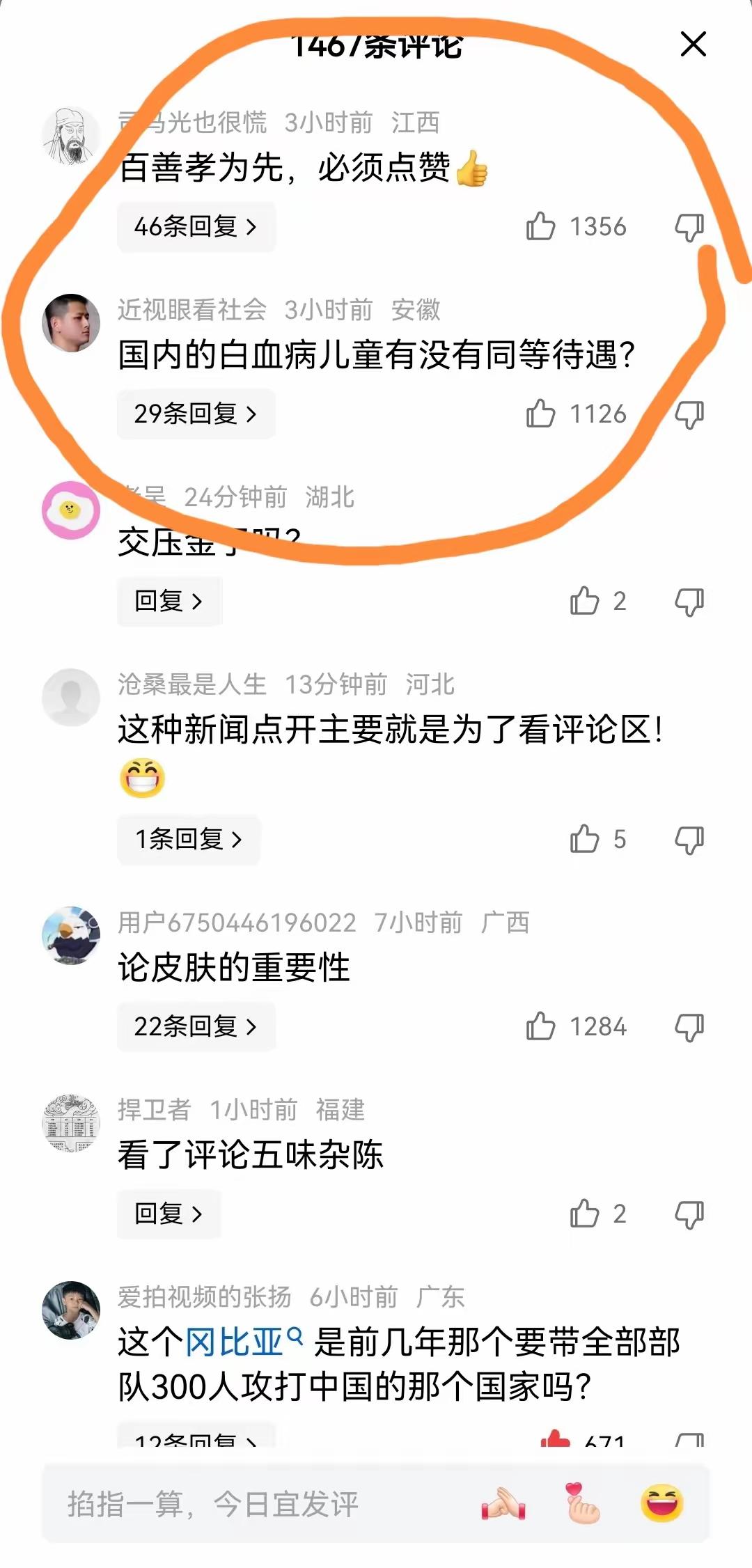

中日局势急转弯,上海数万日本人将何去何从?面对疑问,中方态度已给出明确答复! 上海这地方,向来是中日交流的“桥头堡”,日本人聚居区早就形成了成熟的生活圈。从长宁古北到浦东碧云,街头日料店、日式便利店一抓一大把,都打趣说这儿是“小东京平替版”。 据上海市政府公开数据,单长宁区就扎了大概1500家日资企业,整个上海的常住+长期居留日本人,常年稳定在5万以上,这还没算短期出差、留学的流动人员。 这些人的生活和工作,早就跟上海深度绑定了,大多在这儿成家立业,孩子读本地日本国际学校,社交圈也围着聚居区转,形成了个小闭环。 可现在中日局势突然画风突变,这波人的去留问题直接成了热搜级话题——毕竟局势一波动,工作、资产、日常安稳全受影响。不过大家最关心的是,面对这个疑问,中方早就用一连串实际动作,给出了明明白白的说法。 要搞懂上海这几万日本人的处境,先得扒清楚中日局势转弯在经济上的影响——这才是多数人决定留不留的关键。 中日贸易里,上海一直占着C位,局势变了没让贸易直接“断档”,反倒出现了明显的“结构洗牌”。 另一边,有家做新能源材料的日企却反其道而行之,在临港新片区砸2.1亿建研发中心,还从日本本土调了12个技术骨干常驻上海。 企业分化成这样,日本员工的去留也跟着两极化:靠传统制造业吃饭的,大多持观望态度,有的直接润了;扎进新兴产业的,都打算在这儿长期深耕。 除了企业员工,上海的日本人里还有不少家属、留学生和个体户,他们受局势的影响,状态更是千奇百怪。 在古北新区,不少日本家庭主妇的社交核心是社区互助群,以前聚在一起不是交流育儿经就是分享做菜小妙招,现在画风全变,天天讨论居留许可怎么续、手里的房子要不要抛售这些现实问题。 2025年秋季学期,上海高校招的日本新生比去年少了6.8%,有留学生说,以前常搞的中日学生学术交流活动少了点,但学业没受影响,大多打算先读完书再做打算。 面对这些情况,中方的态度一直明明白白,没半点模糊地带,核心就是“保障合法权益、区别对待、支持良性合作”。 先说出入境政策,中国压根没收紧对日本公民的居留许可审批。2025年上半年,上海办理日本公民工作居留许可延期的就有1300多件,审批速度跟往年一样快,平均3个工作日就能搞定。 有家日系企业的行政人员证实,他们公司8个日本员工的居留许可延期都顺顺利利办下来了,没碰到半点额外刁难。 日企最关心的经营环境,上海市政府2025年推出的“稳外资”政策,明确把日资企业和其他外资企业一视同仁,不管是减税、融资扶持,还是用地保障,都能享受到同等待遇。 之前提到的那家在临港搞新能源的日企,就成功拿到了280万元的研发补贴。这个信号很明确:中方欢迎符合中国产业发展方向的日企继续在这儿扎根,跟着这些企业来的日本员工,自然也能拥有稳定的发展环境。 民间层面,中方的态度就体现在实打实维护正常生活秩序上。古北、碧云这些日本人聚居区里,日本国际学校正常开课,日式超市、餐厅也都照常营业,相关部门还特意加派了人手,加强这些区域的安全巡查,确保不会出现针对日本公民的歧视或排斥情况。 贴心的是,上海市外办还专门组织了好几场政策解读会,拉上出入境、商务、教育等部门的工作人员,现场给日本同胞答疑解惑,比如居留、工作、孩子上学这些高频问题。 现在局势转弯,更像是一次“行业筛选”,把那些附加值低、依赖性强的合作项目淘汰掉,留下更有韧性的新兴产业合作,对应的日本人群体,也会跟着完成一次“升级换代”。 其实现在不少在上海的日本专业人士,已经主动跟着形势调整自己了。比如有家日系咨询公司的分析师,以前专门做汽车行业合作咨询,现在直接转型做新能源领域对接,还特意考了中国的新能源行业资格证,卷得很。 还有些日本创业者也在灵活调整方向,把日料和中餐结合起来,推出更符合本地人口味的菜品,反倒吸引了不少中国消费者。 中方的明确态度,就是给这种良性调整搭了个稳定的台子,既不会盲目挽留不符合发展趋势的,也不会排斥愿意遵守中国法律、真心想在上海发展的个人和企业。这既是对上海这几万日本人负责,也是对中国自身发展利益负责。 毕竟开放包容本来就是上海的“城市DNA”,中日合作的核心是互利共赢。只要守住这个底线,不管局势怎么变,真正有价值的合作和真诚的人员交流,总能找到生存发展的空间,这也是中方态度背后的深层逻辑。