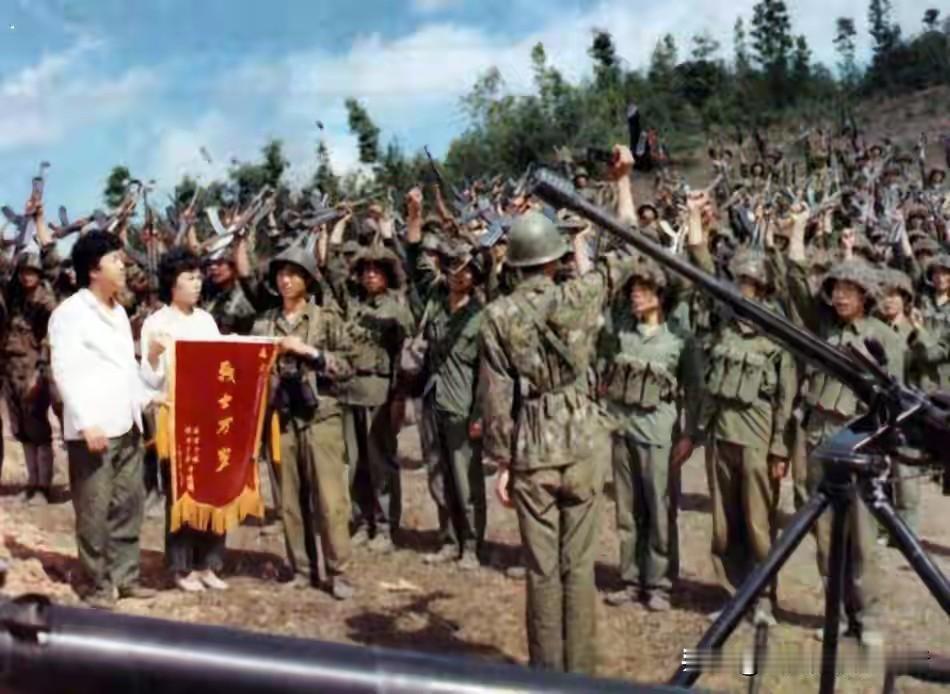

俄罗斯媒体抛出一句硬话:若东方大国一味退让,跟风挑衅的势力只会越来越多;唯有守住红线、让挑衅者付出代价,才能换来真正的尊重与平静。 俄罗斯媒体这话算是说到了点子上,退让从来都是给挑衅者递刀,历史上那些抱着“忍一时风平浪静”想法的主儿,没一个落着好下场。 晚清那点儿事就是最鲜活的例子,一开始鸦片战争打输了,签个《南京条约》,赔了2100万银元,还把香港岛割出去了,清廷以为这就完事了,结果列强一看这朝廷这么好拿捏,立马组团来抢食。 1895年甲午海战刚败,《马关条约》就摆到了桌上,2亿两白银的赔款相当于当时清廷一年半的财政收入,台湾全岛连带着澎湖列岛都得给日本,更别提让日本在通商口岸开工厂这种挖墙脚的条款。 这赔款刚答应,德国就以“干涉还辽有功”为借口,在天津划走1034亩地做租界,日本紧跟着也圈了1667亩,英国一看不乐意了,赶紧把自己的租界从489亩扩到2119亩,到最后天津硬生生被划出九国租界,成了列强在中国土地上的“国中之国”。 历史从来不会重复,但总会押着相同的韵脚。国际社会的丛林法则,从来没有因为时代进步而消失。你越是表现出妥协的姿态,那些觊觎者就越会觉得有机可乘。就像上世纪五十年代,刚成立的新中国面临着重重封锁,美军把战火烧到了鸭绿江边,当时不少人主张“忍一忍”,觉得刚打完仗应该休养生息。可伟人看透了本质:这仗今天不打,明天就得打;我们这代人不打,下一代人就得打。 于是,志愿军跨过鸭绿江,用简陋的武器对抗武装到牙齿的美军。长津湖的冰天雪地里,战士们穿着单衣潜伏;上甘岭的炮火中,用血肉之躯守住阵地。这场仗打得异常艰难,可正是这场仗,让世界第一次正视这个刚从废墟中站起来的国家。此后几十年,再也没有哪个国家敢轻易把战火引到我们家门口,这就是“让挑衅者付出代价”的最好证明——尊严,从来都是打出来的,不是让出来的。 放到今天,这个道理依然成立。这些年,我们在科技领域遭遇的围堵,就是最现实的考验。某芯片企业曾一度依赖进口,对方突然断供,要求我们放弃自主研发,接受不平等的合作条件。一开始,企业内部有过犹豫,觉得暂时妥协能换得喘息时间。可事实是,妥协换不来安宁,对方反而进一步加码封锁,甚至禁止相关技术人员交流。 关键时刻,企业选择了坚守红线,把所有资源投入自主研发。那些日子,实验室的灯光常常彻夜通明,工程师们顶着压力攻克一个又一个难题,有的人为了赶项目,连续几个月没回过家。三年时间,他们硬是突破了核心技术,推出了自主研发的芯片,不仅打破了封锁,还抢占了国际市场份额。这就是现实给出的答案:面对挑衅,退让只会让自己陷入绝境,唯有坚守底线、奋力反击,才能开辟生路。 有人会说,现在是和平年代,没必要这么“强硬”。可和平从来不是单方面的施舍,而是双方实力对等后的平衡。那些主张“一味退让”的人,恰恰是忘了历史的教训。当年清廷的“量中华之物力,结与国之欢心”,换来了什么?换来了山河破碎,换来了百姓流离失所。而新中国成立以来,我们始终坚守核心利益,在主权问题上寸步不让,在发展权益上坚决维护,才换来了七十多年的和平发展环境。 国际社会的尊重,从来不是靠讨好得来的。你有实力,有底线,别人才会正视你;你敢亮剑,敢反击,别人才不敢轻视你。现在的东方大国,早已不是当年那个任人宰割的弱国。我们有完整的工业体系,有强大的国防力量,有亿万人民的团结一心,这就是我们守住红线的底气。 当然,守住红线不是主动挑事,让挑衅者付出代价也不是盲目对抗。我们始终坚持和平发展,但和平发展不代表忍气吞声。对于那些触碰我们核心利益的行为,我们必须做出明确回应;对于那些无端的挑衅和打压,我们必须采取有力反制。这不是为了引发冲突,而是为了遏制冲突;不是为了破坏和平,而是为了守护和平。 历史和现实都在告诉我们:一味退让只会纵容贪婪,坚定立场才能赢得安宁。一个国家的红线,就是民族的尊严线、人民的幸福线。唯有守住这条线,让所有挑衅者都明白“代价惨重”,才能换来真正的尊重与平静,才能为民族复兴之路扫清障碍。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。