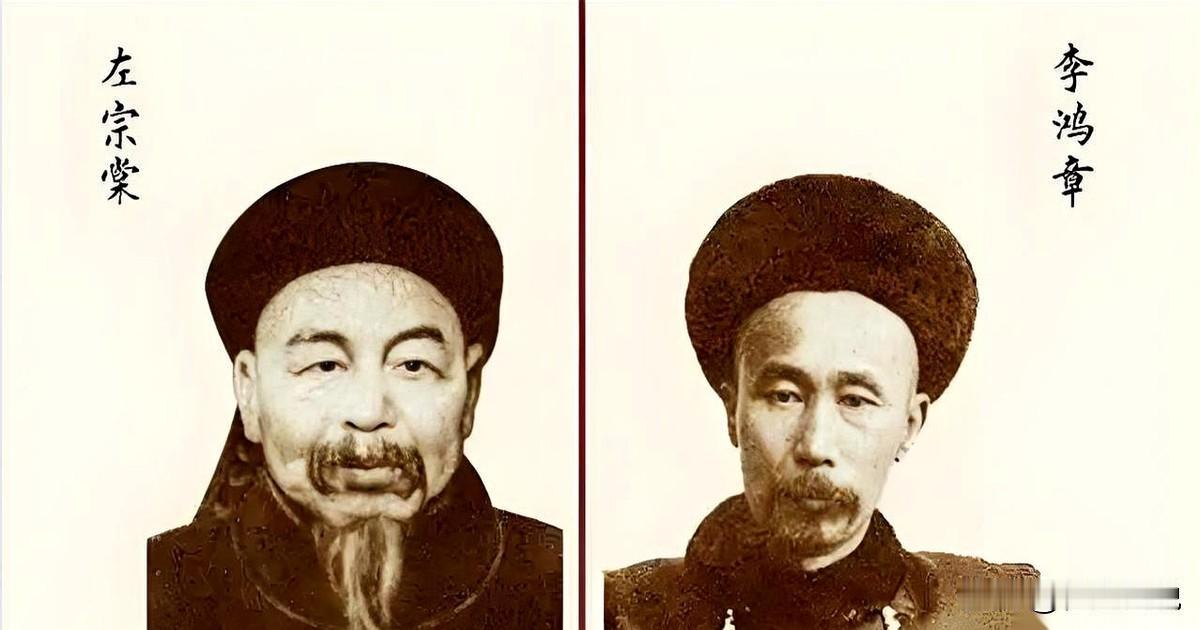

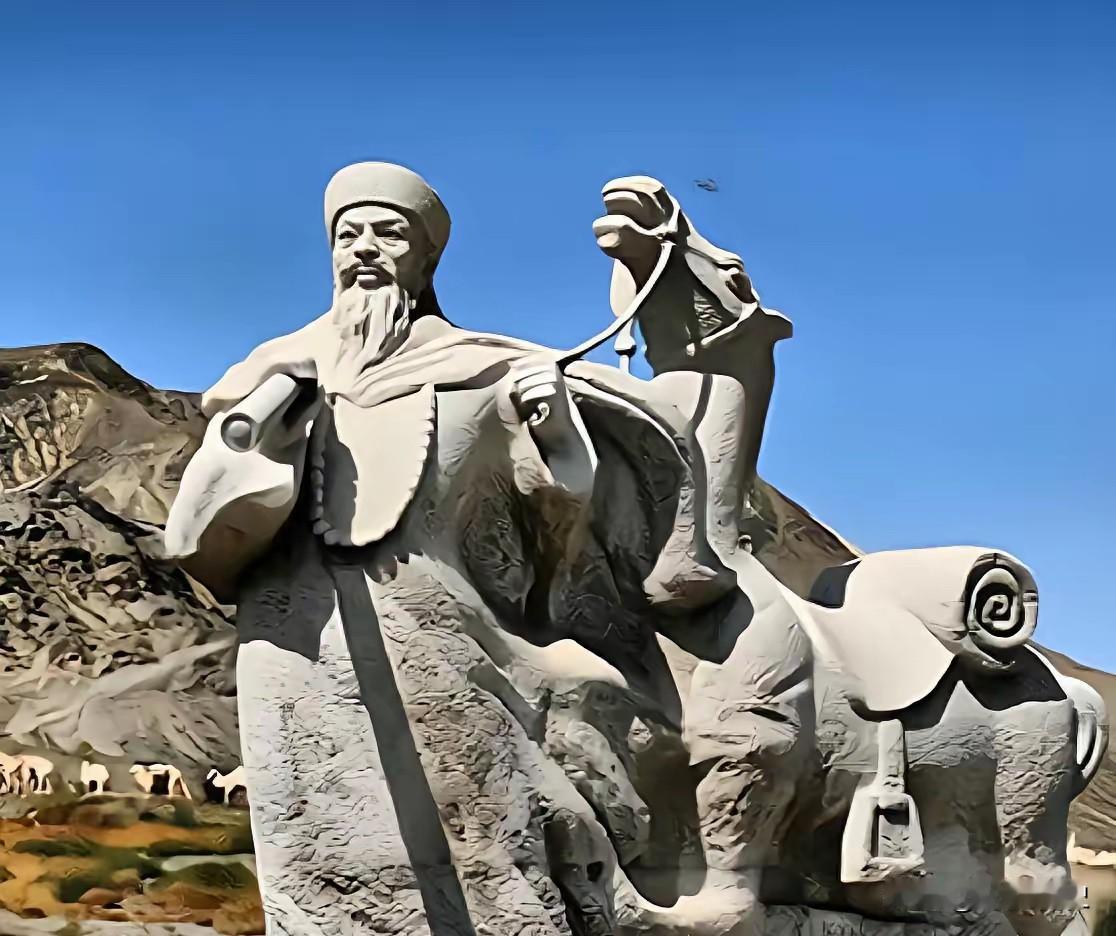

李鸿章的后代,基本都润出去了,成了富商、巨贾。 左宗棠的后代,一个没走,全在国内,成了医生、学者、技术员。这事儿琢磨起来,真带劲。 新疆戈壁滩上,左宗棠玄孙顶着风沙巡检设备。 远在温哥华的李鸿章曾孙,正摩挲着《马关条约》复印件。 两大家族的不同选择,藏在左宗棠一生的风骨与贡献里。 左宗棠出生在湖南湘阴一个耕读家庭,少年时就心怀天下。 可科举之路不顺,三次落第后他放弃功名,转而钻研农学、兵法。 在湖南安化陶澍家当幕僚时,他帮着整顿漕运、治理水灾,初显才能。 正是这段经历,让他明白 “实干救国” 比科举名次更重要。 1852 年,太平军围攻长沙,左宗棠临危受命守城。 他凭借精准的布防和灵活的战术,硬是守住长沙三个月,名声大噪。 后来加入曾国藩幕府,他帮着组建湘军,提出 “先定武昌,再取金陵” 的战略。 1862 年,他升任浙江巡抚,率军收复杭州,为平定太平天国立下大功。 太平天国平定后,左宗棠没停步,转头关注西北边疆。 当时陕甘地区回民起义频发,沙俄又趁机侵占伊犁,西北危在旦夕。 他主动请缨督办陕甘军务,采取 “剿抚并用” 策略,用五年时间平定叛乱。 在西北期间,他还推广种桑养蚕、开凿水渠,帮百姓恢复生产。 他常说:“办实业要接地气,能让百姓受益才有用。” 这种务实作风,成了他后来做事的准则。 1875 年,新疆危机爆发,左宗棠主动请缨西征。 当时他已 63 岁,身体不好,却坚持抬棺出征。 为筹军饷,他向洋商借款,还改革盐税、茶税增加收入。 出征前,他仔细研究新疆地理,制定详细作战计划。 1876 年,左宗棠率军进入新疆,先攻古牧地。 他采用 “缓进急战” 策略,先稳住阵脚,再快速出击。 攻克古牧地后,又乘胜收复乌鲁木齐,平定北疆。 次年,他率军南下,攻克达坂城、吐鲁番,打开南疆门户。 1878 年,除伊犁外,新疆全部收复。 随后,左宗棠多次上书,要求收回伊犁。 在他的坚持下,清廷派曾纪泽与沙俄谈判。 最终,沙俄归还伊犁大部分地区,新疆重回祖国怀抱。 收复新疆后,左宗棠推动当地建设。 他修水渠、种杨柳,还推广棉花种植,改善民生。 在兰州创办机器织呢局,这是中国最早的纺织工厂之一。 他还奏请设立新疆行省,加强对新疆的管理。 1885 年,左宗棠在福州病逝,临终前仍牵挂海防。 他留下的遗产不多,四个儿子每人只分到一千多两银子。 却传下 “身无半亩,心忧天下” 的家训,影响后代百年。 他的儿子左孝威,曾随他西征,在军中染疾去世。 孙子左念恒,专注治学,曾任知县,清廉自守。 曾孙左景鉴,成了外科专家,抗战时创办战时医院。 玄孙左焕琮,深耕神经外科,攻克多项医学难题。 如今,左家后人多在国内,做医生、学者、技术员。 左焕琮捐赠的研究手稿,成了医学研究的重要资料。 湖南湘阴的左宗棠故居,常有后人来祭祖,用自家新米当祭品。 他们提起左宗棠,总说要守住 “务实报国” 的家风。 而李鸿章的后代,大多在海外经商。 有的在香港办纺织厂,有的在加拿大做实业。 偶尔有家族文物拍卖,却很少有人提及祖上的政务经历。 两种传承,两种人生,都印着先辈的人生轨迹。 如今,左宗棠创办的福州船政局旧址,已成为博物馆。 里面陈列着当年的造船图纸,诉说着他的洋务实践。 左家后人偶尔会来参观,看着先辈的成果,眼里满是自豪。 这份跨越百年的传承,比财富更让人安心。 信源:中国新闻网——李鸿章后人现有3位亿万富翁 子孙遍及海内外(图)