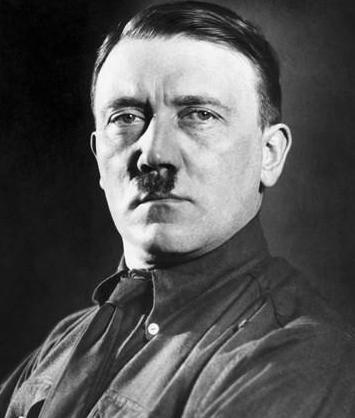

1935年,希特勒清空了办公室所有人,只为等待一个中国男人,过了很久,一个瘦弱的中国青年才敲门进来,希特勒一点也不敢怠慢,随后两人相处了两天两夜。 这个能让希特勒如此上心的中国人,名叫潘德明。现在提这个名字,多数人可能没印象,但在九十多年前,他可是货真价实的世界级顶流,比现在的跨国网红有分量多了,毕竟能让罗斯福、甘地、法国总统都排队见的中国人,当时也就他一个。 潘德明的传奇是从1930年上海外滩开始的。那年他才22岁,和几个伙伴组队,想干一件前无古人的事:徒步加骑行,环游世界。出发时没人当回事,毕竟1930年的中国,在西方人眼里还是“东亚病夫”,不少人等着看这群年轻人的笑话。可没成想,伙伴们陆续打了退堂鼓,最后只剩潘德明一个人,背着行囊、骑着自行车,硬是走出了国门。 他的路线能串起大半个地球:从越南进入东南亚,再渡海到印度,接着穿越中东进入非洲,然后北上欧洲,最后跨过大西洋去美洲。这一路可不是游山玩水,1931年九一八事变爆发,潘德明立刻在背包上缝了“雪耻”两个字,每到一个国家,除了记录风土人情,更要告诉当地人:中国人不是软弱可欺的。就凭这股劲,印度圣雄甘地见他时,特意在他的纪念册上题字;在埃及,当地政府专门派骑兵为他护航。 到了欧洲,潘德明的名气早传开了。法国总统勒布伦接见他时,特意引用拿破仑的话:“中国是个沉睡的巨人,醒来会震动世界”,还说“你就是这个巨人先伸出来的一只脚”。这话一点不夸张,当时欧洲人对中国的印象还停留在留辫子、抽大烟的刻板印象里,可潘德明凭着一双脚、一辆车,从亚洲走到欧洲,身上的坚韧和坦荡,彻底颠覆了他们的认知。 所以希特勒要见他,根本不是一时兴起。1935年的希特勒正忙着扩张势力,他想从潘德明嘴里知道真实的中国——这个被西方轻视的国家,到底藏着怎样的力量。没人知道这两天两夜他们具体聊了什么,但从史料记载看,希特勒全程态度恭敬,不仅亲自安排食宿,还赠送了一枚纳粹党徽纪念章。潘德明后来把这枚徽章捐了,他要的从来不是权贵的赏赐,而是让世界听见中国的声音。 离开德国后,潘德明又去了美国,罗斯福总统特意在白宫接见他,还送了一块刻着自己名字的金牌。此时的他,背包里的纪念册已经写满了各国政要、名人的签名,身上的衣服换了好几套,鞋子磨破了几十双,但眼神越来越亮。他用七年时间走完了四十多个国家,累计行程超过八万公里,成为中国第一个环球旅行者。 1937年抗日战争全面爆发,正在美国的潘德明立刻停止旅行,把沿途筹集的捐款全部寄回国内,自己则辗转回国投身抗日。战争结束后,他渐渐淡出了公众视野,就像一颗划过天际的流星,璀璨过后归于平静。 现在很少有人知道潘德明的故事了,但在1935年那个寒冬的柏林,他用瘦弱的身影证明了:一个国家的尊严,从来不是靠嘴说的,而是靠一个个具体的人,用脚步踏出来、用骨气撑起来的。 希特勒当年清空办公室等待他,表面看是对一个旅行者的尊重,本质上是对潘德明身上那种“中国人”的精神感到好奇——那种无论国家多难,都敢闯世界、敢争口气的韧劲。 潘德明的环球之旅早已结束,但他留下的东西一直都在:原来早在九十多年前,就有中国人凭着一己之力,让世界重新打量中国;原来所谓的顶流,从来不是流量堆出来的,而是靠真本事、硬骨气活出来的。 这样的名字,不该被忘记,毕竟他走过的路,本身就是一段最提气的中国故事。