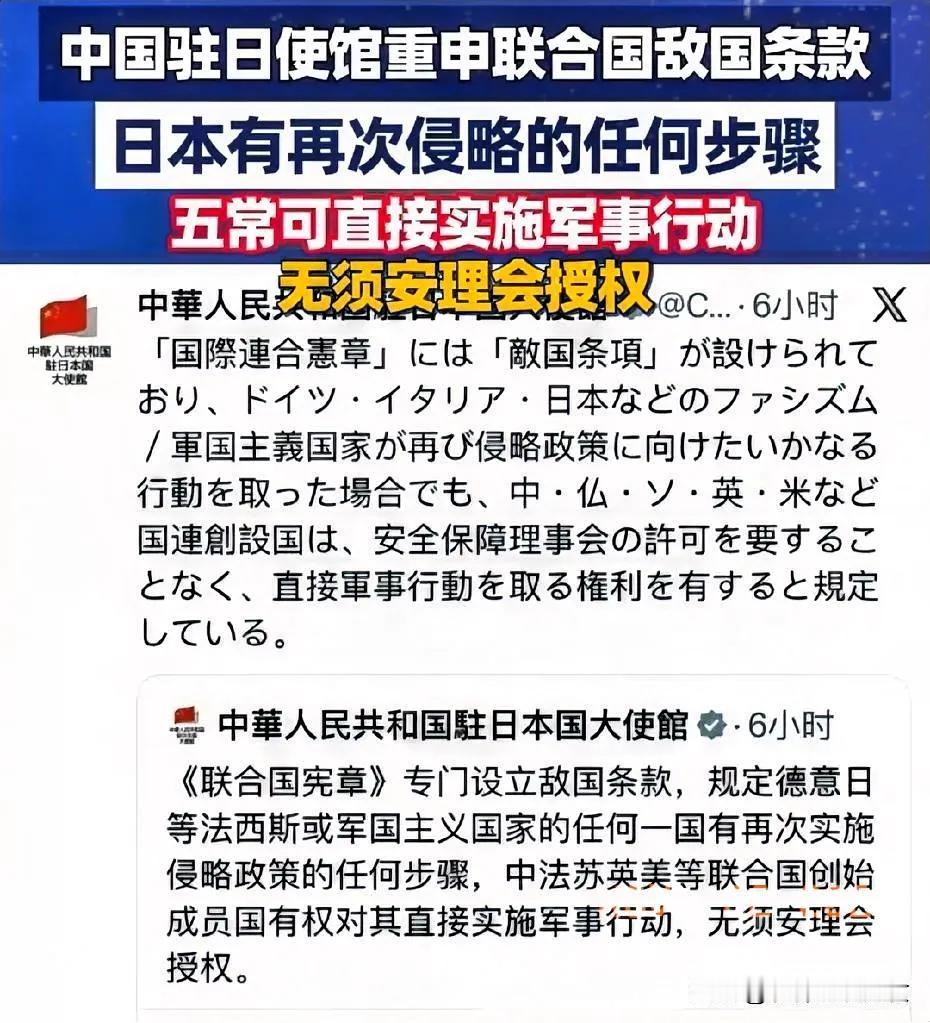

枪栓已经拉开,保险正式解锁!很多人以为中国还在搞口头抗议。错了!真相是,北京接连祭出的“重申敌国条款”和“通报联合国”两招,是在法理上拿到了对日直接动武的“独家执法权”,开战的一切法律准备已经就绪! 谁还在说中国只是“嘴上强硬”?这回,北京不光话说得硬,连“法律工具箱”都已经打开,直接把日本近期挑衅行为送上了联合国的“公告栏”。 事情的起点,是日本政要高市早苗那句挑衅意味十足的表态:“台湾有事就是日本有事。”这话在日本国内可能是拿来搏眼球的政治秀,但对中国来说,这已不是“口误”那么简单,而是公然干涉中国内政、挑战战后国际秩序的危险信号。 中国不是没反应,只不过,这次不是照例抗议、召见,而是直接走向国际舞台,把这事摊在全世界面前。 中国常驻联合国代表傅聪亲自致信联合国秘书长古特雷斯,明确指出:如果日本武力介入台海事务,将被视为侵略行为,中国将依法行使自卫权。 更关键的是,这封信已作为联合国大会正式文件,分发给所有193个会员国,换句话说,这是一封“国际公证”的通告信。 外交语言可以模糊,但这次中国的表态没有丝毫含糊,这不是“表个态”,这是在明确给自己争取行动的合法性,换句话讲,中国是在用国际法为自己“上了保险”,而这把“枪”,已经上膛。 很多人听到“敌国条款”还以为是个历史名词,其实这玩意儿一直写在《联合国宪章》里,虽然多年未用,但从没废除。 它就像一个尘封的法律弹仓,平时躺着不动,一旦被激活,意味着二战战胜国有权在某些条件下绕开安理会,直接对战败国采取军事行动。 中国这次把“敌国条款”翻出来用,不是为了吓人,而是给日本一个清晰信号:你要是敢越线,我有法可依。 这一步,既是防守,也是布局,它让中国在任何未来可能的冲突中,拥有了法理上的“先手权”。 除了法理操作,中国也没放松对国际舆论场的控制,把信函发给全体联合国会员国,是在把日本的挑衅行为搬到国际聚光灯下。 从现在开始,日本每一次“擦边言论”,都不是单纯的“国内发言”,而是摆在国际社会面前的战略信号。 更重要的是,这种公开的方式,等于让日本背负上“挑事者”的身份标签,而中国,则通过这种行为强化自己作为战后秩序维护者的角色,不但合情合理,而且合法,这在国际交锋中,是非常有力的道义加分项。 换句话说,中国不仅在准备行动的合法性,也在争夺解释权,这种多线并进的打法,正是新型国际博弈的样板:枪不响,法先行;炮未开,舆论先动。 这一轮操作,虽然表面是对日本,但实际上也把“警戒线”画到了美日同盟的门口。 作为日本的安全保护伞,美国过去一直在台海问题上保持“战略模糊”,可现在,日本如果真在台海问题上军事介入,美国是支持还是不支持? 一旦支持,那就是对《联合国宪章》敌国条款的“公然违背”;若不支持,日本的“独行”将毫无底气。 这就让美日同盟陷入了一个“进退两难”的尴尬处境,而中国这一招,不仅是对日本右翼势力的精准反击,更是对美日战略联动的一记“法理钝器”。 从这个角度看,中国的这一套组合拳,不是临时起意,而是高度成熟的战略设计,既不给对方轻举妄动的借口,也不给自己将来行动留下法律空白。 现在需要看清的一点是:中国这次不是要打仗,而是把“打仗的法律前提”准备好了,也就是说,如果和平能维持,那是最好;但如果有国家执意挑衅,中国不会再陷入“说不清、做不了”的被动境地。 这不是战争的号角,而是底线的声明,一个成熟的国家,在面临可能冲突时,首先要做的不是喊口号,而是把法理、战略和舆论准备好。 中国这次的操作,就像一场“没有硝烟的法律演习”,但它的分量不比军演轻。 而日本,如果还看不清这点,一味沉迷于“安全幻想”和“地缘投机”,那未来的局势不会再由它自己掌控。 中国不是要挑起冲突,而是早早把规则摆到了台面上,这场没有开火的“法律战”,已经把态度、底线和手段全都亮了出来。 接下来,是日本选择收敛,还是继续试探;无论如何,北京已经准备好了应对的全部工具,法理在手,决心在心,局势如何演进,已不再取决于中国的“容忍度”,而取决于对方的“分寸感”。 信息来源:中方致函联合国秘书长阐明立场有何深意?——人民日报