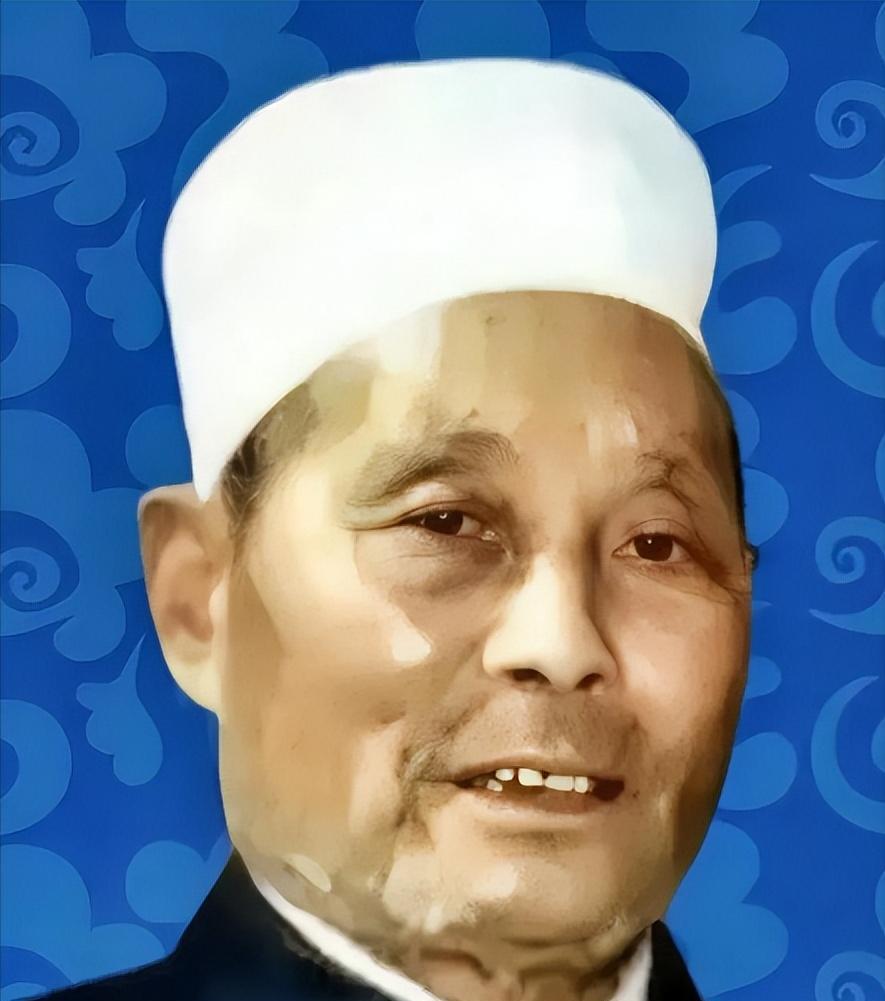

王守义老爷子在2003年临终前,千叮咛万嘱-咐,千万别让十三香上市,别去玩资本那一套,也别沾房地产的边儿!然而王守义的二儿子王银良接班后,其侄子王太白(王守义之孙),竟执意涉足房地产,差点赔光家底! 2024 年超市货架前,有人拿起王守义十三香,指尖划过 “非遗传承” 标识。 没人知道,这盒调料的创始人王守义,曾用一辈子守住 “不上市” 的铁规矩。 从一毛钱小摊到年销数十亿,他的事业里藏着不追快钱的清醒,也藏着家族传承的波折。 上世纪 50 年代末,河南驻马店的街巷里,王守义摆起了调料小摊。 祖上的十三香配方是他唯一的本钱,纸包的调料一包卖一毛,挣的是辛苦钱。 有食客嫌调料易潮,他就反复试验,去掉几味易霉原料,还晒足日光防潮。 街坊说 “老王的调料用着放心”,小摊前的人越来越多,他却从不多涨价。 1984 年,50 多岁的王守义租下间 10 平米小作坊,十三香才算有了 “家”。 他每天凌晨 3 点起床炒料,花椒、八角要亲手挑,炒糊一粒就全倒掉。 儿子王银良从外地回来帮工,看着父亲满手老茧,劝他 “雇人帮忙”。 王守义摇头:“料是根,我亲手做,心里才踏实。” 那年,作坊月销突破万元。 1987 年,有人找王守义合伙开厂,提议 “贷款扩张,以后上市”。 他翻出账本给对方看:“一包赚八分钱,一年能攒十万,够稳。”拒绝的理由很实在:上市要给股东分红,就得压成本,料的味道会变。 他还说:“咱是做调料的,不是玩资本的,根基歪了,生意长不了。” 1990 年,十三香的名声传到周边省份,有人上门要做代理商。 王守义定了条规矩:代理商必须先尝料,认可味道才能合作,还得保价。 有代理商想涨价牟利,他直接取消合作:“老百姓吃得起,生意才长久。” 这年,他注册了 “王守义十三香” 商标,包装印上自己的头像,要的就是实在。 1995 年,十三香建起第一座正规工厂,有人劝他 “上市融资建更多厂”。 王守义带着来人逛车间,指着原料库说:“你看这八角,都是云南直采的好货。” 又指着生产线:“一天产十万包,够卖了,多了就顾不上品控。” 他算过账:靠自有资金扩张,虽然慢,但不用欠银行钱,也不用看股东脸色。 2000 年,年销售额突破 20 亿,银行主动上门劝他贷款,承诺低利息。 王守义笑着拒绝:“我这生意,不欠账睡得香,欠了钱,心就乱了。” 他给儿子王银良上课:“上市就像给生意拴上绳子,股价涨了跌了,都得跟着慌。” 还说:“咱做调料,只要味道不变,就有人买,犯不着搞那些花花绕。” 2003 年,王守义病重住院,还在惦记工厂的料。 他拉着王银良的手:“记住,别上市,别碰房地产,专心做调料。” 解释原因时,他说:“房地产风险大,上市容易丢初心,都不如炒好一锅料。” 这年冬天,他走了,留下的不仅是 23 亿家业,还有 “稳扎稳打” 的经营之道。 王银良接班后,没碰上市的念头,却遇上了新难题:外卖兴起,年轻人少下厨。 他试着改进包装,出小规格装,还在电商平台开店,却没盲目扩张。 更让他头疼的是侄子王太白 —— 在国外长大的王太白,觉得 “卖调料来钱慢”。 2015 年,王太白偷偷用公司闲置资金,在外地买了两块地皮,想搞房地产。 没等项目启动,2016 年房地产市场遇冷,地皮价格暴跌,投入的钱眼看要打水漂。 王银良知道后,气得几天没睡好,一边按父亲的规矩止损,一边找老员工商量。 最终,他们低价转让地皮,虽亏了几百万,但没让危机蔓延到调料主业。 经此一事,王银良把王太白调离核心岗位,反复强调 “守好调料根本”。 如今,十三香依旧没上市,原料还是精挑细选,味道和几十年前一样。 2024 年,王守义的头像还印在包装上,工厂里还保留着他定的品控标准。 王银良偶尔会去车间转转,像父亲当年一样,随手拿起料包闻闻味道。 有人问他 “为啥不上市”,他就重复父亲的话:“稳比快重要,本比利珍贵。” 货架上的十三香,藏着一代创业者的坚守,也藏着家族传承的教训。 王太白后来专注于调料的海外推广,慢慢懂了 “慢即是快” 的道理。 这个从一毛钱小摊起家的品牌,用几十年的时间证明:守住初心,比追逐快钱更长久。 而王守义 “不上市、不碰房地产” 的规矩,至今仍是十三香发展的定盘星。 (信息来源:大河网——十三香拒绝上市背后有何考量)

![都说江浙沪富裕其实是离不开勤奋勤劳的[赞]我妈妈身边的阿姨们,个个家里存款](http://image.uczzd.cn/12460646859157684064.jpg?id=0)