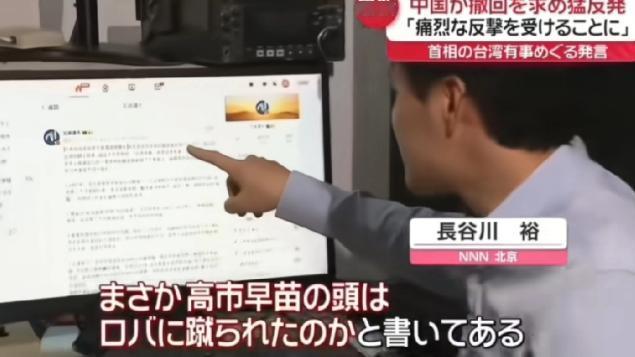

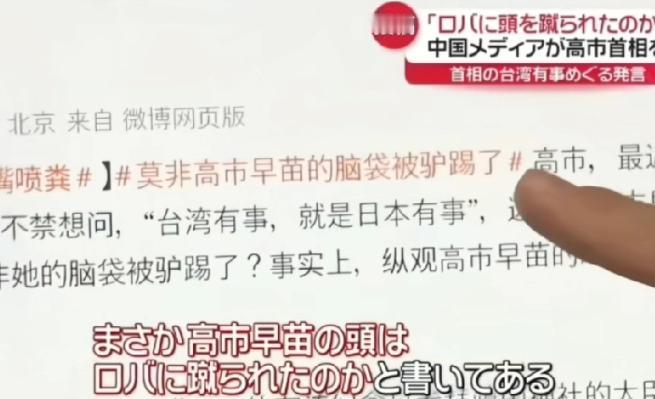

日本电视台把“脑袋被驴踢了”翻译成“愚蠢”,中国网友笑出声,日本人却一脸困惑。 这事看着是个笑话,其实藏着两种语言的大不同。 咱中国人听着“脑袋被驴踢了”,立马能get到那股子“犯糊涂、办蠢事”的调侃劲儿,甚至能脑补出画面,可日本人没这语言习惯。2024年北京语言大学发布的《中日隐喻差异研究》里就提过,中文爱用动物搭身体部位做比喻,日语更爱用自然现象或器物,俩路子根本不一样。 就说咱常挂嘴边的“猪脑子”“猴精”“牛脾气”,全是这路子,往深了说,这跟咱老祖宗农耕文明有关,种地养猪、放牛赶驴是日常,顺嘴就把动物特点安到人身上。日本人常年跟大海、樱花打交道,想形容人固执,会说“像岩石一样”,说人多变,会说“像天气一样”,跟动物不沾边。 不光“脑袋被驴踢了”,之前还有更逗的例子。2023年5月,中日合拍的纪录片里,中国导演说“这人是个直肠子”,日本翻译直接译成“他的肠子是直的”,日本工作人员真跑去问医疗顾问“肠子直是病吗?”,闹了半天笑话才明白是说人性格直爽。 反过来也一样,日本人说“猫の手も借りたい”,直译成“连猫的手都想借”,中国人也懵过,哪知道是形容“忙得不可开交”。2022年12月,中国某电商平台搞对日直播,主播看到这句翻译当场愣住,还是日本搭档解释后才敢接着卖货。 你要是跟日本朋友说“你这人缺根弦”,他们大概率会摸着头琢磨“弦是啥?在哪儿?”,这种误会真不是翻译水平的事,是俩文化里的“比喻密码”不一样。就像南方人说“这人很水”是指不靠谱,北方人听了可能以为是说人爱喝水,一个道理。 有网友说“直接译出意思就行,管啥比喻”,这话真不全对。去年我去日本旅游,跟导游聊起“驴踢脑袋”的翻译,他说要是能加句注释“中国俗语,形容人犯糊涂,类似日语的‘頭が固い’”,观众就不会懵了,还能多懂点中国文化。 其实这种翻译趣事早有先例。2021年8月,《甄嬛传》在日本播出,“贱人就是矫情”被译成“悪い女はわざとらしい”,虽然意思对了,但中国观众觉得少了那股子怼人的劲儿,日本观众却觉得“够直白,很解气”,只能说各有各的味道。 你们有没有跟外国朋友聊天闹过这种笑话?我先说一个,之前教日本同事说“加油”,他学会后逢人就喊“加油!”,直到有次给开车的朋友喊,对方差点踩刹车,原来日语里“加油”没有鼓劲的意思,人家还以为是让加汽油呢。 这些笑话背后藏着的,其实是不同文化的表达方式。中文的比喻活泛,带着生活的烟火气;日语的比喻含蓄,沾着自然的清灵气,没有谁好谁坏的说法。翻译的难处,就是既要传意,又要传“味儿”,这可比背单词难多了。 现在中日翻译界有个新做法,碰到这种俗语,会加个小括号简单解释,比如“脑袋被驴踢了(中国俗语:犯糊涂,类似日语‘頭が回らない’)”,既不影响观看,又能传递文化,这种小细节反而让两国观众更亲近了。 不同语言的比喻就像不同口味的菜,四川菜的麻、广东菜的鲜,没法直接复制,但能通过调料搭配,让外地人也尝出妙处。 翻译不是简单的“换个字”,是把一种文化的“味道”,用另一种文化能懂的方式端上桌,这过程里的小笑话,反倒成了最有意思的“开胃菜”。 信息来源: 中华网——2025-11-19日媒翻译脑袋被驴踢了是什么意思 民间俗语难倒日媒

kele8

日本电视台是个大傻叉,随便找个日奸或者中国通问问,都能搞明白,真是比驴还蠢