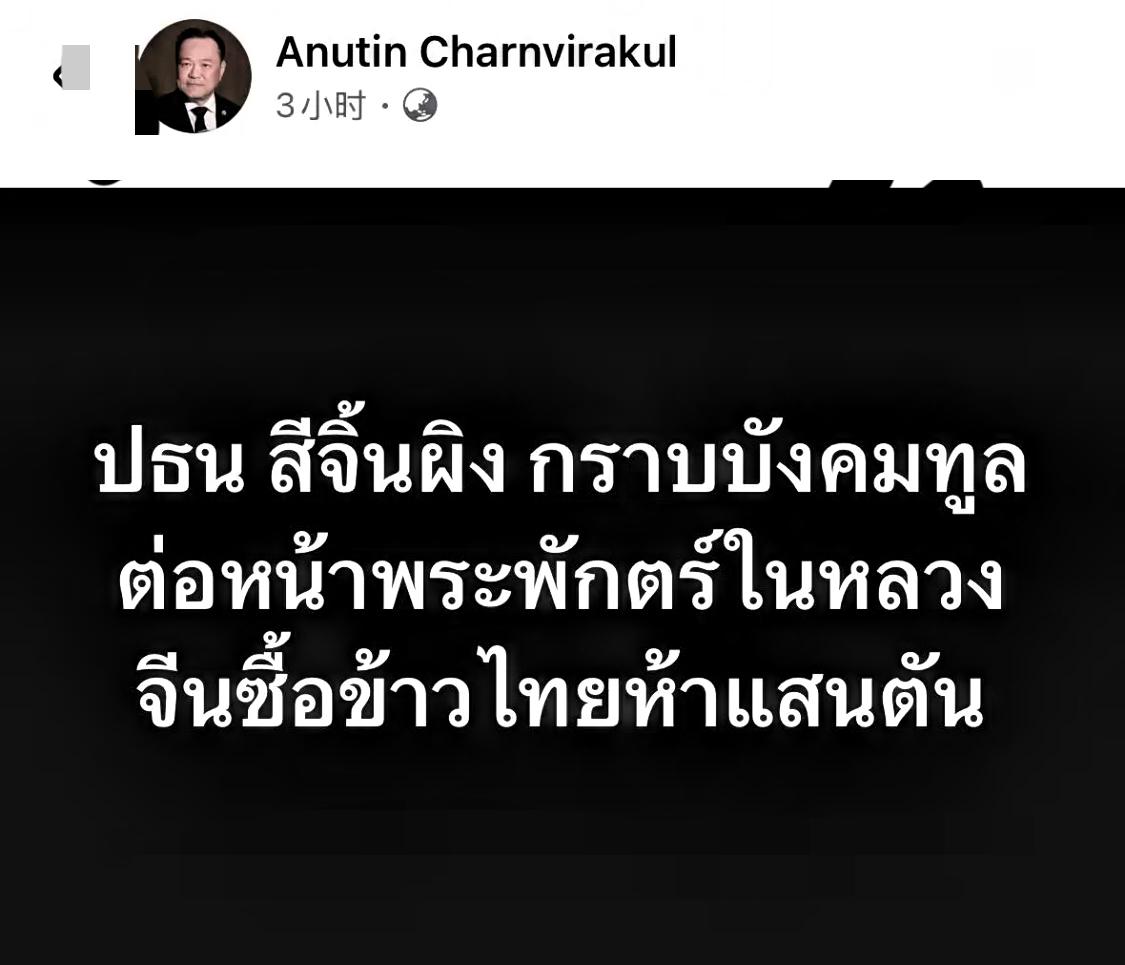

近日,泰国总理阿努廷·参威拉恭在一次国家稻米政策会议上透露,中国决定追加采购50万吨泰国大米,这事儿在泰国政策圈与农业圈里一下炸了锅。 现场气氛其实没想象中紧张,阿努廷的语气倒显得有点松弛,像是把一场大雨说得风平浪静。台下官员有人低头咬笔,有人翻动手中资料,也有人皱眉,半信半疑。他的通报并没有过多抒情,似乎这些米像是“老友记”的一场聚餐,每年都要有。 这笔大米订单,被看作远超商业协议的政治承诺。很多人旁敲侧击,这和此前泰国王室访华、泰中建交50周年的节点离得很近,难道只是偶然?总觉得里头藏着点别样意味,但讲得太细好像也没意思。 自消息流出,泰国米价波动立马拉开序幕。有农户惊叫着走进镇上的市场,发现茉莉香米标价涨了起来,有些地段一吨涨幅逼近5%。稻田边缘的老农嘴里说着“来得正是时候”,稻草帽下的眼神多了些疑惑。全世界大米竞争那么激烈,中国入局,泰国米价就能扛住?这事真有这么简单吗? 数据这块,还是得翻出来讲一讲。以往泰国全年稻米出口量有近千万吨,可最近一轮原定目标“砍”到七百多万吨。政界说业内窘迫,农民私下唏嘘,嘴里连着大米,心里怕的也是大米。 订单刚落地,紧接着是实际执行,阿努廷现场发话,让商业部马上跟进交付,中泰两边没谁肯拖泥带水。这事不见得多复杂,但细想之下,真的有那么顺溜吗?稻米选型、品控、检疫,每道环节能对上中国要求?泰国人很有自信,可偶尔还是心里打鼓。 这单合作全程采用“政府对政府”模式,说是要保稳妥,还有半点体面存在。可在一线农民之间,实际算账总是更花心思——订单稳妥,执行起来会不会有什么差池,或许谁都说不准。 泰国官方往前推动农产品输华标准,尤其关注卫生检疫,什么重金属、农残、包装材料,样样抓得死死的。为啥这么拼?中方标准高啊。想想,万一有一批不过关,丢了大订单,谁赔这损失? 新加坡最近也采买了十万吨泰国米,听起来远不如中国这个大块头,但业内嘴上不说,心里偷着乐。全球市场乱局里,泰国稻米最近在“舞台正中间”,这感觉还真有点新鲜。之前分析师说过,泰国若能趁势出手,大米能卖高价,是真的这样吗?还是大家图个热闹? 数据方面,泰中农产品贸易今年头四个月,大米出口量超二十万吨,同比增长超过七成。泰国相关部门翻着账本一条条找出处,气定神闲,真等50万吨新单全部成交,两国合作会爆出新火花?不见得。 泰国政府这一边,忙着实际落地中国订单,另一边还在琢磨怎么改造大米产业结构。“延迟出售”贷款,一年要吸纳三百万吨余粮,市场价说是稳了,可真的能长期平稳?是不是埋了雷? 说到转型,大米种植方式推进高品质路线,什么地理标志米、茉莉香米推上了前头。高端米多了,是不是意味着中低端米没人要?农民能转换得过来吗?转型故事容易讲,真干起来各种难。 出口细节上,泰国这次对华出口的新名单里,不只茉莉香,糯米、杂粮都混进了套餐。中国那边市场胃口越来越大,泰国从单一到多元,看着挺灵活,可新种类齐上阵反倒让人担心,管理行得通吗? 出货节奏按月算,每月十万吨,2026年前送完是新目标。业内估着,长期看泰国本土米价会不会涨?涨了以后本地老百姓还能吃得起吗?这账谁替他们算过?没人拍胸脯保证。 经济数据好看,但其实全程最看重的是中国这个大客户的背书。有了大客户在身后,泰国稻米仿佛多了一层保护伞。可保护伞也是有重量的吧,哪天风一吹,还能扛得住吗? 中泰农业合作一直都挂在嘴边,说是稳如磐石,其实也没谁能预测五年后、十年后,还会不会这么紧密。大米交易背后到底藏着什么?政界、市场、老百姓,心思各不相同。 有一说一,这单大米生意究竟只是单纯的友谊还是另有机心?后续泰国老百姓是不是会买单?有没有哪位业内同行能拍着胸脯给答案?你觉得这五十万吨的米,背后的故事,能走多远?